そう言えば今日はクリスマス・イブ。

オイラもマウンテンがらみでクリスマス・ソングでも。

マウンテンがクリスマス・ソング?

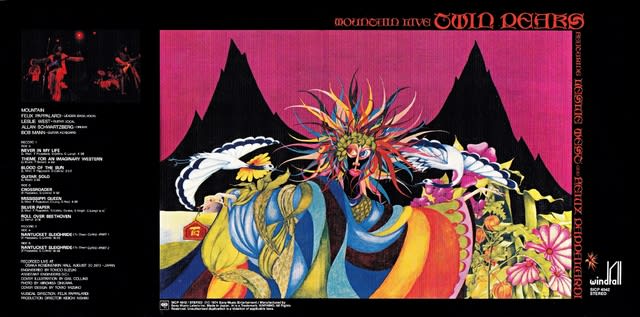

1974年マウンテン再結成でのライブ・アルバム、Twin Peaks(異邦の薫り)で確かに。

4曲目のレスリー・ウエストによるギター・ソロでトラックの最後の方でジングル・ベルが...

この公演確か1973年8月の日本公演だったのに何故かジングル・ベル?

そう言えば今日はクリスマス・イブ。

オイラもマウンテンがらみでクリスマス・ソングでも。

マウンテンがクリスマス・ソング?

1974年マウンテン再結成でのライブ・アルバム、Twin Peaks(異邦の薫り)で確かに。

4曲目のレスリー・ウエストによるギター・ソロでトラックの最後の方でジングル・ベルが...

この公演確か1973年8月の日本公演だったのに何故かジングル・ベル?

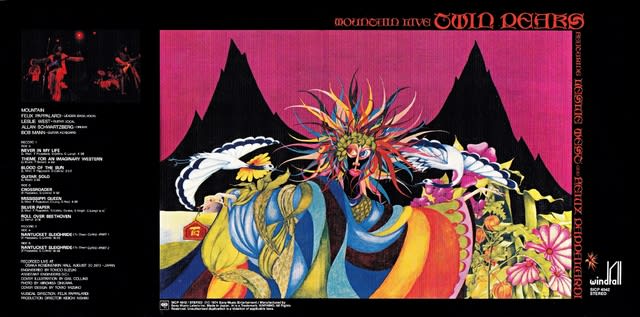

本日はグランド・ファンク・レイルロードの1971年の4枚目のスタジオ・アルバム、Survivalでも。

サウンドはトリオによるいつものハード・ロックが楽しめる。

ただアルバムの目玉となる様なオリジナル曲は見当たらず、このアルバムからシングル・カットされたのはデイブ・メイソン作のFeelin’ AlrightとストーンズGimme Shelterの2枚のカバー曲だったのがチート寂しいかな。

70年代新たなロック・バンドが次々と誕生し流行も時には一夜で変化する厳しい業界ではあるが、アルバムは全米チャート6位に食い込み見事サバイバルに成功!

伝説の1971年7月17日の後楽園球場ライブ。

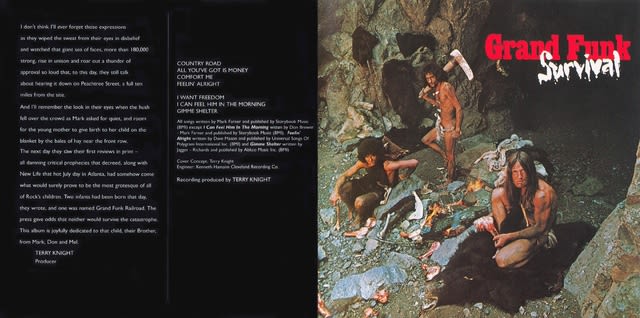

デビュー・アルバム、On Timeが1969年の8月に出て、同年12月にセカンド・アルバム、そして翌年の6月にサード・アルバム、Closer To Homeが出た。

On Timeでシーンに現れ、鉄は熱いうちに叩けとでも言わんばかりに半年毎のハイ・ペースでアルバムを出し続け、3枚目のアルバムでトップ・バンドの地位まで登り詰め早々とCloser To Home。

60年代末期の流行りだったサイケデリック・ロックと比べると、シンプルでハードなサウンドはやっぱりわかり易くていいね。

彼らの真骨頂はやっぱりライブ。1970年スポーツの殿堂、マジソン・スクエア・ガーデンにて。

マジソンと言えば、この頃濃紺のマジソン・バック局地的に流行ったっけ。

私も部活用に1つ持ってた。

あぁ〜 懐かしい。

日本では定時って概念しっかりしてるけれど、海外に行けばそんなの一発で吹っ飛んでしまうことが多い。

もし毎朝の通勤電車が5分でも遅れるとなると、いつもの乗り継ぎの電車に間に合わないってことで一悶着になるけれど、海外では5分なんて遅れた事にならないって感じですかね。国際線の飛行機なんて、定時出発・定時到着なんて経験ほとんどなし。極たまにではあるが、うまく風に乗って定時より早く到着するとなんだか儲かった様な気がしないでも無い。

その昔、海外で知人の結婚式に招かれた事があって、招待状には7 O’clock sharpって書いてあった。馬鹿正直に7時に会場に行ってみると誰もいない。そして8時頃にになってようやく人が集まり始めたという苦い経験が…

でっ、この人達はどうだったかな?

Zepp.やパープルに続けと、アメリカでハード・ロック界のパイオニアと呼ばれたグランド・ファンク・レイルロードの1969年の彼らのデビュー・アルバムOn Timeが遅れる事なく到着!

まあこれだけデカい懐中時計持っていてOn Timeの意識が高ければ、遅れる事はないかもね。

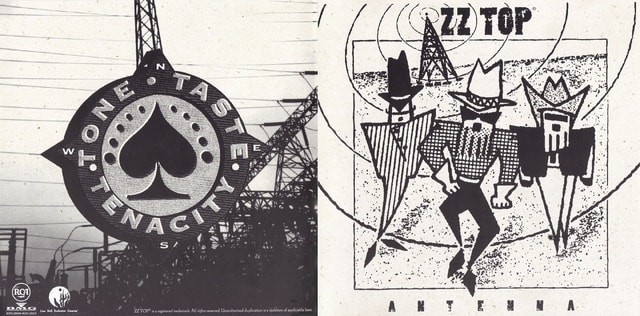

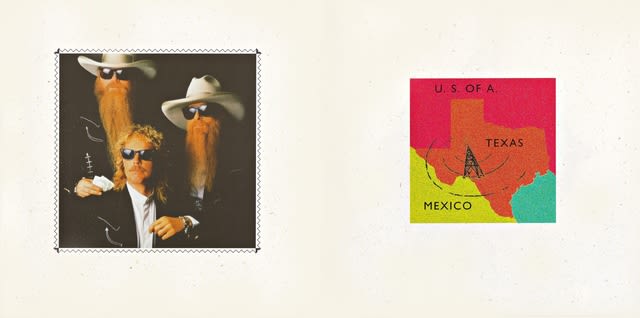

出身地のテキサスだけではなく、その名が全米に知られる様な活躍を成し遂げたZZ Top。

90年代になってから、大型の契約でレーベルをワーナーからRCAに移籍し、1994年位移籍第一弾が通算11枚目のアルバム、Antenna。

(オレ達の歌届いているかな?)

大ヒットした80年代のシンセ3部作の芸風に別れを告げ、シンプルでヘビィーなテキサン・ロックへと原点回帰。残念ながらアルバム・チャート・トップ10は逃すものの、翌年にはプラチナ・ディスク獲得しその人気は健在。

マンネリなんてどこ吹く風、Same Old Rock、上等です。

本日のお昼は春めいた陽気でちょっと爽やかな気分。

久しぶりにグランド・ファンクの1973年のアルバム、We’re An American Bandを取り出す。

アメリカン・バンドらしくシンプルで明快。カラッとしたサウンドがこれまたスッキリ爽やかな気分に…

メンバーの皆さんも既にスッポンポンの出立ちで一足早く春めいております。

80年以降のロックはあまり聴かずよく知らないけれど、いくつかのバンドは結構インパクト感じさせられCD購入まで至った。

中でもガンズ・アンド・ローゼスは個人的に結構いけてる存在のバンドだった。

その彼らが1991年に一気に2枚のアルバム、Use Your Illusion-IとIIを発表。

本日はそのうちの1枚、Use Your Illusion-Iでも。

中でもやっぱり印象的だった曲は、November Rainですかね。

二つのパートに分かれ、後半のパートには重厚なストリングスがリード・ギターと絡んでエンディングを盛り上げた。

ここの所快晴が続き日中は結構暖かかったけれど、来週ぐらいから天気は下り坂になり雨になるのかな?

11月の雨って寒さを呼び込み、一気に冬が訪れるようなイメージが...

November Rainで季節は変わる。

1999年、Black Crowesの待望の5枚目のスタジオ・アルバム、By Your Sideが発売された。

ジョージア出身のサザーン・ロック・バンドで、その売りは、迫力あるボーカルのクリスとハードなギターを弾くリッチのロビンソン兄弟を中心としたグループで、70年代の直線的で判りやすいルーツ・ロックを彷彿させる。

80年代の掴みどころのなかったロックに飽きたリスナーのハートをガッチリと掴み、1990年のファーストと1992年のセカンドはそれぞれ全米4位と1位と大ヒットさせた。

3枚目と4枚目のスタジオ・アルバムは、少し変化を加えて70年代のノスタルジーに浸るだけでないBlack Crowe独自性の構築を試みたものの、前作や前々作ほどの成功を収める事が出来なかった。

この5枚目、原点回帰と言うことで、初期の頃のシンプルなロック・サウンドを復活を目指し、のっけから生きのいいGo Fasterやズッシリとくるタイトル・チューンのBy Your Sideなどの聴きどころ満載。

しかしながら、3年ぶりのアルバムで少々間延びしてしまって冷めちゃったかな?

バンドは常に進化を求めマンネリ化を打破しようと踠いているが、案外開き直ってバンドのカラーとして永遠のマンネリ目指して活動を続けるのもアリなのかも...

70年代初めごろのハード・ロックといえばイギリスのバンドってイメージだけど、どっこいアメリカでもグランド・ファンクやカクタスらが60年代末期に登場し活躍をし始めた。

そしてレスリー・ウエストとフェリックス・パパラルディ率いるマウンテンもその一つだった。

1969年レスリーのソロ・プロジェクトが昇華してバンド、マウンテンが結成、バンドとして活動を始めて1971年の3枚目のオリジナル・アルバムが、Flowers Of Evil(悪の華)。

A面がスタジオ録音、B面はフィルモア・イーストでのライブが収録されていて、このアルバムを聴けばマウンテンの魅力が一発で分かると言う優れもの。

スタジオ録音ではマウンテンはハード・ロックだけでなく、一味違ったフォーク・ロック調や若干プログレっぽい構成の曲もあってバラエティーに富んでいる。ライブの方は迫力あるマウンテンの熱いハード・ロックを聴かせる。アメリカでは前作や前々作と比べると売上は落ちたものの、日本では結構ヒットした。

ところで一曲目のFlowers Of Evilでは

親の期待に反して息子が自分から志願して戦地(多分ベトナム)に出かける。6ヶ月後一旦帰国するも自身の意思に従って更に3年従軍する息子にどうしようも無く戸惑う父親。

ただ戦場に向かう前に50ドル出してFlowers Of Evilに手を出したのを知る。

Flowers Of Evilが何を示すのかは不明だが、麻薬の様な物なのだろうか? 戦場に行くにはそれが無いと正気を保てないのだろう。

まさしく今東ヨーロッパで急きょ動員令がかけられた戦争。

誰も正気ではいられない。

この様な状況が早く終わることを願うばかりである。

博士:なぬ~、ツェッペリンがぶったまげたって!

助手:ああ、グランド・ファンク・レイルロードの事ですね。何でもツェッペリンのシカゴ公演の前座として登場したグランド・ファンクがその日の主役を喰っちまったってやつですね。しかもジミー・ペイジが彼らの演奏の中止を要請したとか…

博士:成程、グランド・ファンクがツェッペリンのハートを粉砕したって事ね。

1969年のデビュー・アルバム、On Timeからシングル・カットされたHeartbreaker

実は本日記事をアップする予定だったのはこのバンド。

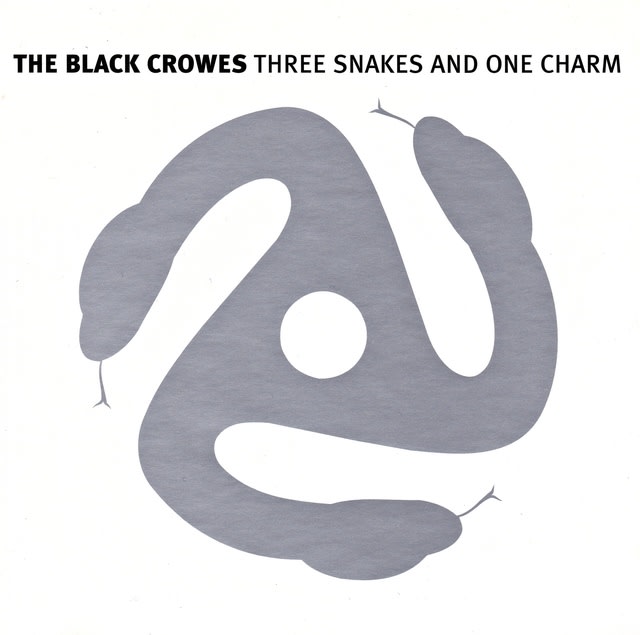

90年代のストーンズだとかハンブル・パイとか呼ばれていたThe Black Crowes。

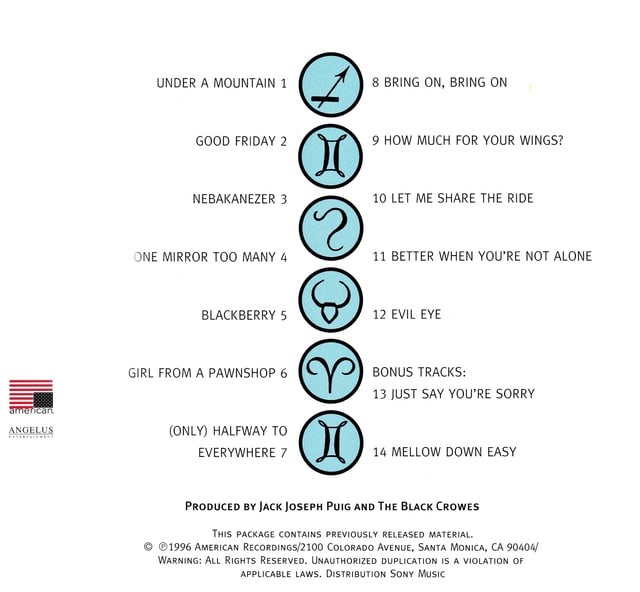

そんな彼らの1996年、通算4枚目のアルバム、Three Snakes And One Charmは全米15位だった。

3匹の蛇の頭。これって7”シングル盤のアダプターだったのね? 今頃気がついた。

センセーショナルなデビュー・アルバムで全米4位、続くセカンドで1位と頂点を極めたことから、それらと比較すると少々物足りない気もするのだが、そもそも過去の出来すぎアルバムと比較することが問題であって、じっくり聴き込めばこのアルバムの良さがわかるってもの。

サザン系のヘビーなロックやブルースっぽいの聴かせてくれます。

そもそもストーンズとかハンブル・パイなんて言う飾り言葉も不要。

そこらのバンドとは一味違う彼等独自のサウンドがアルバムに散りばめられている。

まあ難を言えば言えば少々喧嘩っ早いのが玉に瑕。

このアルバム制作前にクリスとリックのロビンソン兄弟で大喧嘩したらしい。

兄弟でケンカばっかはいけませんぜ。

言わずと知れたエアロスミスの1975年の3枚目のアルバム、Toys In The Attic。

個人的にはエアロスミスでは全アルバムの中で1ー2位を争うアルバムだと思っている。

大ヒット曲のWalk This WayやSweet Emotionが収録され、闇夜のヘヴィ・ロックって邦題が付けられてはいるが全体的には張り詰めた雰囲気のヘビィさはなく結構リラックスした感じの演奏で、聴く方も肩の力を抜いて楽しめる。

集合住宅なので屋根裏はないが、押入れの上段には子供が小さかった頃のおもちゃが捨てるに捨てられずギッシリ。

我が家の古いおもちゃも家主が涎を垂らしてねむりこける丑三つ時にでもなれば箱から飛び出て踊り出すかな?

同じメンツでロック・バンドを長くやっているといつかは煮詰まってくる。

それなら一旦解散し自身を見つめ直し新たに出発するのも悪くない。

1975年に2枚組のライブ・アルバム、Caught In The Actを出してキャピトル・レーベルとの長期契約を消化したと思いきや、契約上は2枚組のアルバムであっても1回分の制作とカウントされ、契約を履行するにはもう1枚オリジナル・アルバムを作る事が必要だった。

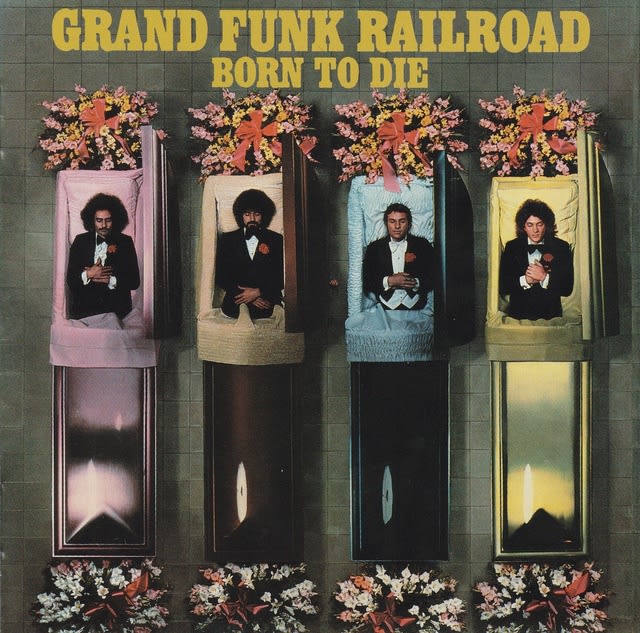

てな事で、翌年10枚目のスタジオ・アルバム、Born To Dieを発表。

(アルバム・タイトルやジャケのデザインからして、ハンパない終了感が漂っている。)

制作には前回の1974年のスタジオ・アルバム、All The Girls In The World Beware!!と同じジミー・イエナーを起用。

ただこのお方と言えばポップ路線系(スリー・ドッグ・ナイト、ラズベリーズにエリック・カルメン)のプロデューサーでGrand Funkには音が軽く感じる。

バンドの演奏はしっかりしているが、従来のハード路線とポップ路線が混ざり合いちょっと中途半端な印象で曲も少々地味目だった気がした。

他のリスナーも私同様に感じたのか、それまでの歴代アルバムと比べると売り上げは芳しくなかった。

個人的には、キャピトル最後のアルバムなら、デビュー当時、ライブでZepを喰ったぐらいの勢いのあるハード・ロックでワイルドに決めて欲しかったね。

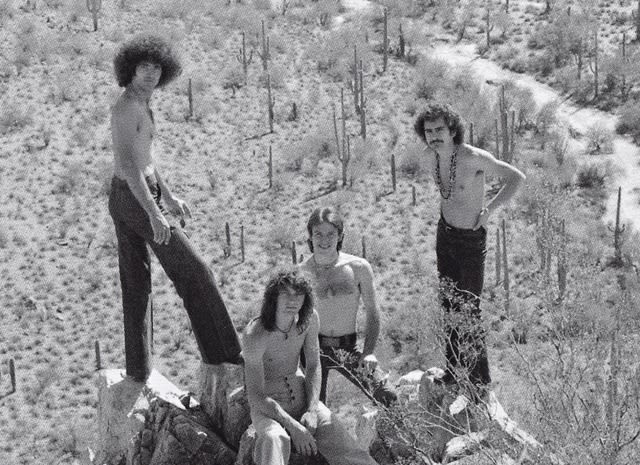

(ワイルドな皆様)

もしくは、ジミー・イエナーを起用するなら、開き直った感覚で前作のBad Timeのような耳触りの良いポップ路線の曲をズラリと並べてシングル・ヒットを沢山狙った方がよかったかも…

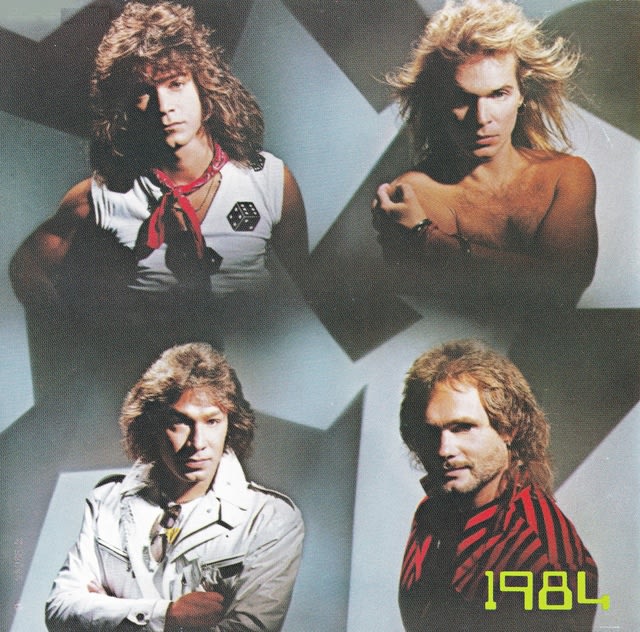

本日はVan Halenの1984年の作、6枚目のアルバム、1984。

シンセを導入し一味違う仕上がりに。

マイケル・ジャクソンのお化けアルバム、スリラーが同時期の発売だった事から、頭が押さえられチャート一位は惜しくも逃したものの累計売上が一千万枚を超える大ベストセラー。

中でもJumpには壁にぶち当たってどうしたら良いか分からない時お世話になりました。

やってみなきゃ分からない (You won't know until you begin.)

飛び込んでみたら (Migh as well jump)

そう思い切ってジャンプ (Go ahead and jump.)

飛び込んじゃうのが良いってば〜 (Might As well Jamp.)

それいけ~ (Go ahead and jump.)

グランド・ファンク・レイルロードの1973年のシングル、We’re An American Band。

何故か新加入のクレイグ・フロストが欠席の3名による日本盤ジャケ

一発でリスナーの心を鷲掴みにするハードでポップなこのシングル盤で見事初全米1位を獲得。

これぞシングルA面の鑑といえる。

シンプルに楽しめて気分爽快、あのムソルグスキーも納得!