その存在は知っていたものの長きに渡り無き物として脳内変換されていたのだが、一昨日本棚に目を向けたところ、一番下の段にひっそり且つどっしりと佇んでいた本に目が留まる。

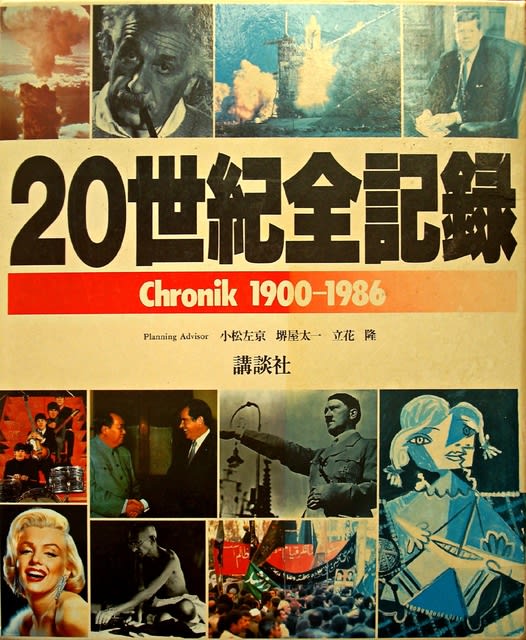

講談社の“20世紀全記録”なる1300ページ以上の分厚いハード・カバーの豪華本だ。

当時何を思ったのか、確か昭和62年(1987年)に刊行され発売当初の刊行記念特別価格12,000円で発作的に近所の駅前の書店で買ったような記憶が…

副題のChronik 1900-1986は20世紀全記録と称するにはちょっと寸足らずの中途半端さは感じるも中身はしっかりした内容で読み応えがある。

これまで仕事が忙しかったせいで、全く手に取らぬまま本棚の肥やしとして埋もれてしまった次第である。

今回目に留まったのもなんかの縁って事で、再び読み始めることに。

このブログはロック関連の記事が多いので、その辺りのネタを探してページをパラパラと。

オォ~、早速興味深い記事発見!

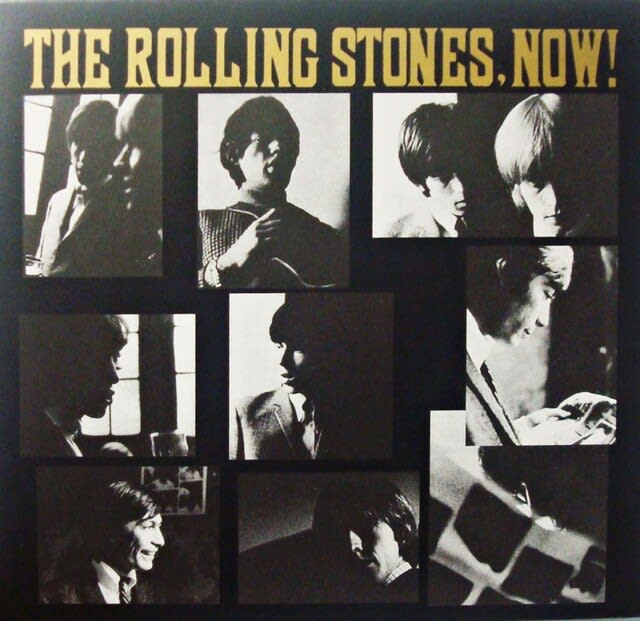

ストーンズ、エド・サリバン・ショーに出演後、番組ホストのエド・サリバンが“彼らは二度とこの番組には戻れないと約束する。”って言ったそうな。

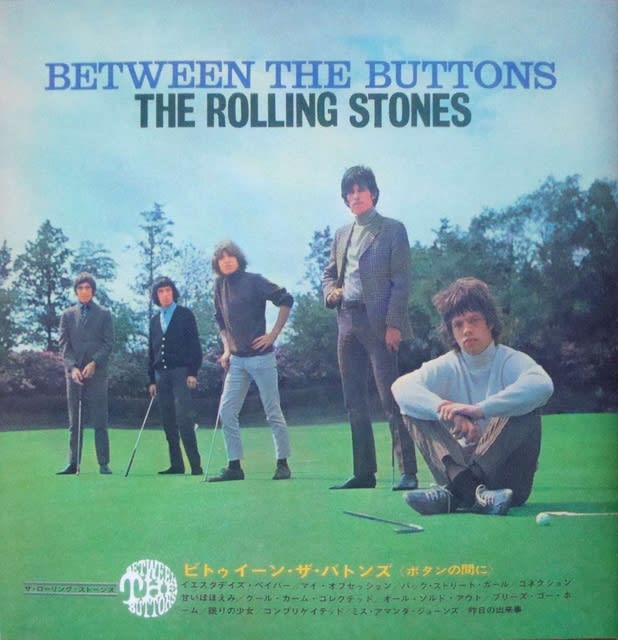

ブリティシュ・インバージョンなるムーブメントが63年頃から起こり始め、数多くのイギリスのビート・バンドがアメリカ上陸。中でもビートルズのアメリカでの大成功は今でも当時の記録フィルムなどで見ることが出来る。

てな事でストーンズも同様にアメリカ・ツアーを行ったものの、当時アメリカでの大ヒット曲がなくビートルズのような成功は収められなかった。

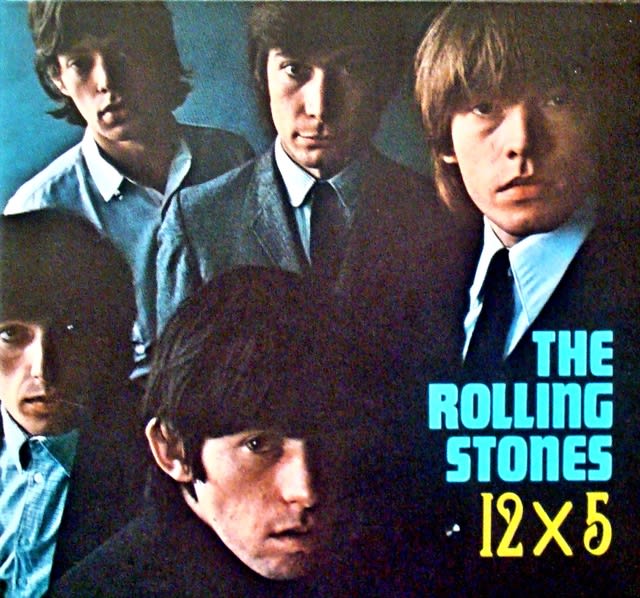

アメリカでの4枚目のシングル、Time On My Sideが全米6位を記録した事から、アメリカで人気のあるTV番組、エド・サリバン・ショーに出演し一気に知名度を上げる作戦で再びアメリカへ。

エド・サリバン・ショーと言えば50から60年代にかけてミュージシャンを含む様々な話題のアーティストなどを世界中から呼び集め紹介する人気番組で、ビートルズはもとより日本からもザ・ピーナッツやブルーコメッツも出ていたみたい。

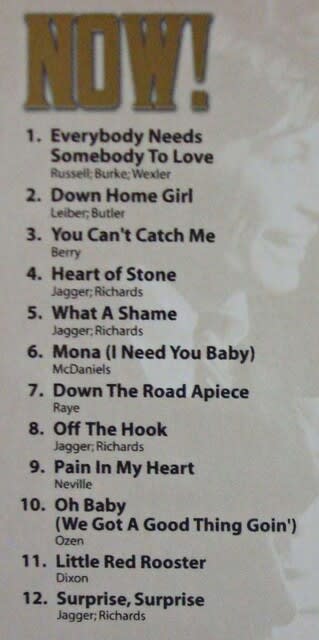

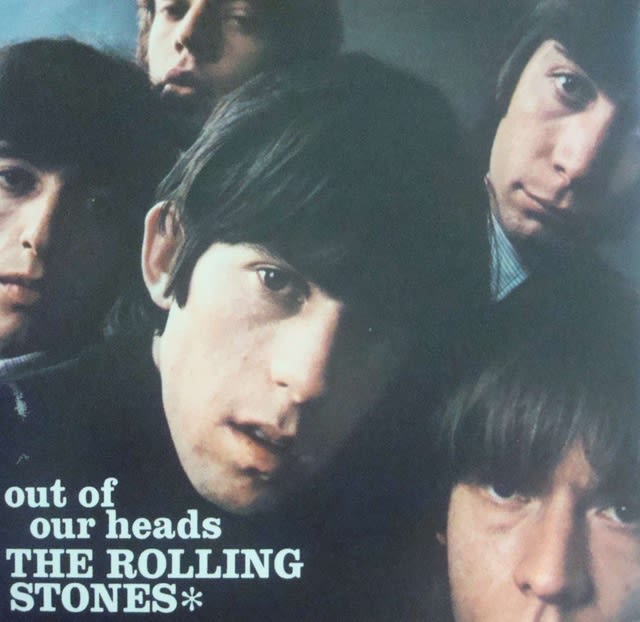

そして1964年10月25日にエド・サリバン・ショーに出演し、Time On My Sideが収録された2枚目のアルバム、12x5もその頃発売された。

彼らの目論見通り知名度も上がり成功したものの、ストーンズのイメージとしてある不良っぽさとか身だしなみにおけるルーズさ、更にスタジオに入れた若い観客のカナギリ声などにエドは業を煮やした。そして17年もかけて築いてきた格調の高い彼のショーが一夜にしてぶち壊されたと感じたことから、前述の発言と相成った。

ところがヒット曲をバンバン出してアメリカで売れればどうってことはない。

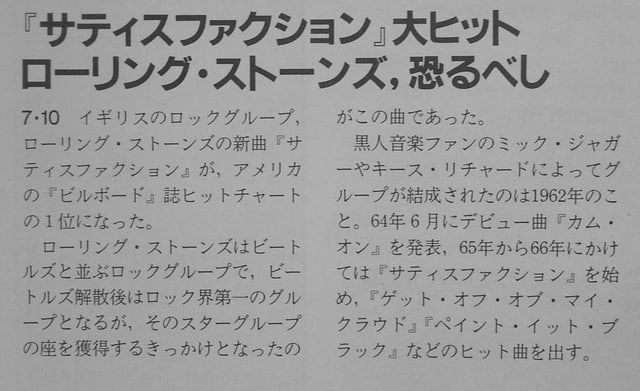

(1965年7月10日の記事、ストーンズ恐るべし)

かくしてストーンズはその後もエド・サリバン・ショーに節目節目で再登場する事に。

ところで21世紀生まれの若い人の中ではストーンズやビートルズって言っても知らない人の方がたぶん多いだろうと思えるし、この本を買った駅前の本屋さんもかなり以前に跡形もなくなってしまった。

20世紀のそんなこんなの記憶も今後どんどん風化していく運命で少々もの哀しさを感じ得る。

でも、そんなの他の人にはどうでもいいって話ですよね...