続の(3/3):関係詞の学習の仕方、教え方のアイデア

先生:では、さっきの少し複雑な関係詞節(形容詞節とも言う)も上の単純な語順移動でできているということを確認してください。

先生:では、さっきの少し複雑な関係詞節(形容詞節とも言う)も上の単純な語順移動でできているということを確認してください。

最初の文字列のモトの形は:The girl likes the flower.

次の文字列のモトの形は: The girl decorated her room with the flowers.

生徒:では規則通りに。

------

● 一つめの文の例

⓵ 限定される単語を最初にもって来る。

the flower [The girl likes the flower.]

⓶ the flowerを取る。(=限定の対象となった単語を取る)

the flower [The girl likes the flower.]

⓷ The flowerの位置に関係代名詞(which / that)を入れる。

the flower the girl likes which.

あれ、whichの位置が変です。

先生:⓸として、whichを繋ぎの部分、つまりflowerの直後に移動(先に言う)。

生徒:the flower which the girl likes

-----

できた!。日本語にすれば「その少女が好きな花」。規則通りですね。でもwhichは省略できますね。

先生:その件についてはこのブログの末尾に少し触れます。

生徒:では、もっと複雑な関係詞節(形容詞節)。

the flowers (which) the girl decorated her room withのモトとなる形は?。

先生:The girl decorated her room with the flowers.です。

生徒:意味は「その少女はその花で自分の部屋を飾った」ですね。

------

● 二つめの文の例

⓵ 限定される単語を最初にもって来る。

the flower [The girl decorated her room with the flower.]

⓶ the flowerを取る。(=限定の対象となった単語を取る)

the flower [The girl decorated her room with the flower.]

⓷ The flowerの位置に関係代名詞(which / that)を入れる。

the flowers the girl decorated her room with which

⓸ whichを繋ぎの部分に前方移動(先に言う)。

the flowers (which) the girl decorated her room with

先生:少しかたい文語体ではこういいます。

the flower with which the girl decorated her room。

with the flowerの形がまとまって感じられるのでまとめて前に出すのでしょう。前置詞は「前に置く」から前置詞なのですね。その場合、直前のflowersとwithは無関係であることに注意。昔の人は<前>置詞があとに残るのを嫌ったのでしょう。ちなみにフランス語では前置詞があとに残ることはありません。

------

生徒:あらゆる関係詞節は同じ仕組みだと予想できますね。いろいろ確かめてみます。

先生:たぶん、例外が見つかると思いますが、今までの3つの例を頭に叩き込んでおけば混乱はしません。

生徒:ちょっと不可解な点がまだいくつかあります。最後の花で部屋を飾る文、うまく日本語に訳せません。「その少女が自分の部屋を飾った花」。前後の文脈がはっきりしてればこれでもいいと思いますが、これだけ取り出すとちょっと不細工な日本語という感じがしますが。

■英語の方が便利…

■英語の方が便利…先生:たしかに。ここで、前回の最期やこのブログの最初の方で触れた、関係詞の二つの難しさが関係します。同じ名詞の限定でも、一つは英語の関係詞節の方が日本語の名詞限定(連体形と呼ぶ)より、ず~~~と幅が広いということです。英語ではthe flowers the girl says she fills her room with the flavor ofなんて軽く言いますが、日本語で名詞限定の形で、「~~~な花」と訳そうとしたらとても変な日本語になります。その点、英語の方が便利と、まずは言えると思いませんか。

生徒:ちょっと日本語では名詞限定の形では訳せませんね。でも、元の形がThe girl says she fills her room with the flavor of the flowersだということが分かれば、訳さなくても分かります。(「その少女はその花の香りで自分の部屋を満すと言う。」)「訳さないと分からない」という日本人の英語理解の問題点の一端が具体的に分かったのが今回の教訓でしょうか。

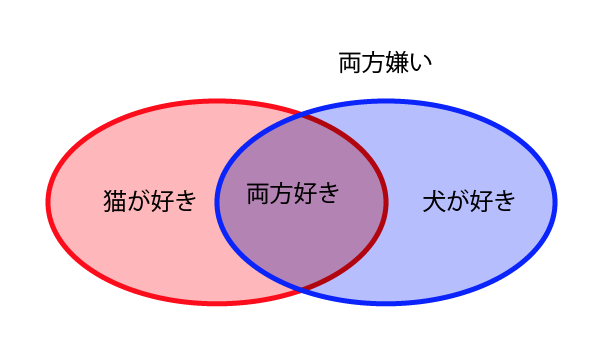

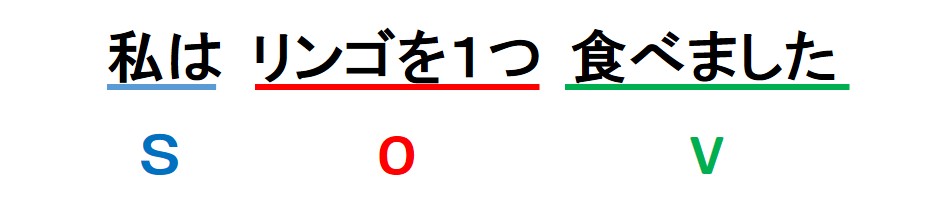

■英語と日本語の限定修飾の位置

先生:もう一つの点にも触れましょう。それは、上で見たように日本語の名詞限定はすべて、連体形によって名詞の前で行われるということです。欧米語でも、a red flowerという語順がありますが、a flower which is redの形の方が表現の幅がずっと広い。そこで、関係詞や他の名詞限定修飾などが、二つ、三つと重なった場合、そしてThe flower which is red is bloomingのように、主語と動詞が離れている場合など、頭がついて行けないということが起こります。前回触れたSOV型からSVO方への変換のストレスと同じです。それを克服するには時間がかかります。ある程度英語の知識が増えた人には、英字新聞の第一面でよく知っている日本の事件の記事を読む習慣をつけるのを勧めたいです。

生徒:はあ~。関係詞という一つの文法項目の問題だとたかをくくっていましたが、英語頭に切り替えるという大問題が控えていたのですね。

先生:関係詞という一つの項目から英語習得理論の可能性を考えるという今回のシリーズの目論見の一端が見えて来たでしょうか。

生徒:えっと、このへんで終わりにしたいのでしょうが、何か忘れていませんか。

■関係詞の省略

先生:あ、関係詞の省略ね。もう物忘れがひどくて。the flower which the girl likesを、the flower the girl likesと言いますね。切れ目が分かりにくて英語の難所の一つ。たぶん他の欧米語にはない現象でしょう。名詞の後に、限定する形容詞節が主語+動詞の形で続くときは、アングロフォンの人は、あ、ここで名詞の限定だな、と気づくので関係詞を省略してしまうのでしょう。もともとないという意見もあります。いずれにせよ、語順だけで決まるのですから、英語学習における語順の重要性をつくづく感じさせる部分です。The flowers the girl says she fills her room with the flavor of are called lavendars.なんて日本人頭にはなかなかついて行けませんナ(「その女の子が自分の部屋を芳香で満たしていると言っている花はラベンダーと呼ばれる。」なんてところでしょうか。日本語になっていますか?。)

生徒:どうも。なんとか通じるようです。では、次回、あらゆる言語の要素の語順は限定か、前へ進むかという話をよろしく。

先生:覚えていますな。次回は短いです。

■

練習問題:次の語列を英訳せよ:

(1) その少女が好きな鳥

(2) その鳥を好きな少女

(3)その少女がいっしょに遊びたい鳥

ヒント:まず、「その少女はその鳥といっしょに遊びたい」を英訳せよ。

先生:では、さっきの少し複雑な関係詞節(形容詞節とも言う)も上の単純な語順移動でできているということを確認してください。

先生:では、さっきの少し複雑な関係詞節(形容詞節とも言う)も上の単純な語順移動でできているということを確認してください。 ■英語の方が便利…

■英語の方が便利…

先生:そう、限定=defineがキーワードです。日本語では「修飾」と言いますから何か着せるみたいですネ。伝統的な英語の文法用語ではmodify。「様子を変える」というところでしょうか。

先生:そう、限定=defineがキーワードです。日本語では「修飾」と言いますから何か着せるみたいですネ。伝統的な英語の文法用語ではmodify。「様子を変える」というところでしょうか。 先生:which is red and smells goodだと?。

先生:which is red and smells goodだと?。 先生:もっともです。a flower which is red の方がa red flowerより表現の幅が広いと言いましたが、もっと複雑な限定も関係詞で行うことができます。たとえば、「その女の子が好きな花」は英語で表わせますか。

先生:もっともです。a flower which is red の方がa red flowerより表現の幅が広いと言いましたが、もっと複雑な限定も関係詞で行うことができます。たとえば、「その女の子が好きな花」は英語で表わせますか。

■理論嫌い

■理論嫌い 関係

関係