続続続の(2/3):関係詞の学習の仕方、教え方のアイデア

続続続で、いちおうこのシリーズを終えます。「英語の学習理論はまだないのでないか」というという問いかけと、関係詞の習得法という具体例から「理論」の必要を明らかにするための対話篇の部分を、交互に進めてまいりました。続続続では順序を変えて、対話篇が先です。そのあと、なぜ理論が必要かの問を深めます。

■関係詞の二つの学習法

対話編では、前回、その前までとまったく違うアプローチをとりました。関係詞節(形容詞節)を括弧と捉えれば分かりすいという方法です。初回からとってきた方法は、それとはちがい、「限定」と「前へ進む要素」というあらゆる言語にある二区分に基づきながら、日本語から英語へ移るというアプローチでした。関係詞の前提条件は何か(原因)、そして関係詞を使うとどう便利か(結果)を示すことで、理論のきれっぱしを明るみにだしました。関係詞という一点を検討することで、この点が可能なら他もできるだろうという発想で、ずっと広い学習理論も可能だということを示すことを目的にしました。

対話編では、前回、その前までとまったく違うアプローチをとりました。関係詞節(形容詞節)を括弧と捉えれば分かりすいという方法です。初回からとってきた方法は、それとはちがい、「限定」と「前へ進む要素」というあらゆる言語にある二区分に基づきながら、日本語から英語へ移るというアプローチでした。関係詞の前提条件は何か(原因)、そして関係詞を使うとどう便利か(結果)を示すことで、理論のきれっぱしを明るみにだしました。関係詞という一点を検討することで、この点が可能なら他もできるだろうという発想で、ずっと広い学習理論も可能だということを示すことを目的にしました。

■「理論」がないと...

なぜ、「理論」など必要かということにも折々触れましたし、最期にもう一回復習しますが、ここでも一言ひとこと述べておきましょう。多少くどいことは承知ですが。まず個人が学習する際、無駄な努力は避けたい、プラス、どう学習動機を維持するか。一方、クラス、学校から国家レベルにおいては、どうカリキュラムを立てるかという議論に必要になるからです。昨今の、大学入試アウトソーシング論のどたばたも、「学習理論」が委員の間に共有されていないことも一因なのではないかと睨んでいます。

さて、対話篇の終わり。二人の登場してもらいます。

■対話、続き。二つ目の関係詞学習法

生徒:今回、まったく違うアプローチを提示しましたね。習う側は困るかも。

先生:たしかに。まだこの二つのアプローチの関連は十分考えられていません。そこはブログの気安さということでお許し願いたいです。でも、それらの説明の部分部分からは学習のヒントが見つかったかもしれません。

先生:たしかに。まだこの二つのアプローチの関連は十分考えられていません。そこはブログの気安さということでお許し願いたいです。でも、それらの説明の部分部分からは学習のヒントが見つかったかもしれません。

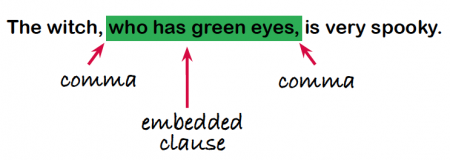

生徒:はい。関係詞節には連体形で訳せないものもあるということとか。前回の、関係詞節=括弧の文は、新聞などを訳さないで英文の順序で読むとき意識すべきだと思います。たとえば、上のイラストの文を「限定」ということに忠実に訳すと意味の流れが逆になってしまいますヨネ。

先生:個人でも団体でも、時間は限られているので、がむしゃらな学習ではなく、方法を考えるべきですね。

あ、ここで参考書の紹介。このシリーズは網羅的ではないので関係詞についても抜けている点があります。そのため自分で勉強を進める人のためによい教材を紹介します。Raymond Murphyの、"English Grammar in Use"。青い表紙の本で今fourth Edition。本屋の英語教材コーナーに積んであります。このサイトでも紹介しています。

■関係詞の前のコンマ

生徒:すでに、方法を意識して新聞などを読んでいるのですが、気になるのは、以下の引用のように関係詞の前にコンマがある場合とない場合です。

The 350,000-kilowatt No. 1 unit will be the first to resume operations at the Tomato-Atsuma thermal plant, whose three generators were shut down following a powerful earthquake that struck Hokkaido on Sept. 6. (Japan News 2018/9/17)先生:マーク・ピーターセンさんなどは、この問題を関係詞の学習の最初のころに持ってきたいようです。じつは、ふつうの関係詞は「制限用法」と呼ばれるのです。制限というのはいままで「限定」と言ってきたことと同じ。ところが、コンマ+関係詞で示す文は「非制限用法」と呼ばれます。この課題は、英語の表記の問題だけでなく、日本語と英語とのちがいにからむ二重の問題なのですが、そこのところがごっちゃになっている場合が多いようです。

生徒:え!。関係詞の本質を否定するではないですか。

先生:あ、問題の核心を掴んでいますね。いままで「限定」ということを口うるさく言ってきたのはここに導くためだったのですヨ。急に「制限」という文法用語を聴いてなにか新しいことのように思う人が多いようなので...。ま、関係詞とふつうの代名詞の中間ということです。限定するわけではないのですが、直前の名詞の説明をしたい、とアッピールする場合です。

生徒:たとえば?。

先生:

(1) I don't like the novels which Mr. M wrote.

(2) I don't like the novels, which Mr. M wrote.

(1)はほかの人が書いた小説なら好きかもしれないが、Mr.Mのがぜんぶ嫌いと言う意味。(2)は、I don't like the novels. Mr. M wrote them.とほぼ同じ。ですから、会話ではコンマの部分で一息置いて発音します。the novelsは、ほかのは好きだがMr. Mのに限っていやだという意味ではなく、たまたま読んだのが嫌いだった。あとで考えると、Mr. Mだったからかな、というニュアンスを込めています。イラストのwho has green eyesの部分も、ピンクではなく緑の目の魔女、ということを言いたいわけではありません。

(1)はほかの人が書いた小説なら好きかもしれないが、Mr.Mのがぜんぶ嫌いと言う意味。(2)は、I don't like the novels. Mr. M wrote them.とほぼ同じ。ですから、会話ではコンマの部分で一息置いて発音します。the novelsは、ほかのは好きだがMr. Mのに限っていやだという意味ではなく、たまたま読んだのが嫌いだった。あとで考えると、Mr. Mだったからかな、というニュアンスを込めています。イラストのwho has green eyesの部分も、ピンクではなく緑の目の魔女、ということを言いたいわけではありません。

生徒:だったら、------- because Mr. M wrote them.と言えばよさそうです。

先生:そうです。非制限用法の関係詞を使うのは、becauseと言い切れない場合です。ですから訳すとき、「~ので」とはっきり訳していいのかどうか迷います。イラストの文も、気味が悪い(spooky)のは目が緑だからか...、はっきりしません。

■制限、非制限用法で意味が明確に変わる場合

もっとはっきりした例を挙げましょう。世の中、限定できない名詞があります。固有名詞ですね。でも少しその固有名詞に説明を加えたいというとき、非制限の関係詞が使われます。

(1) I love Paris, which I lived in for 10 years.

パリは一つしか世の中にないので分割して限定することは不可。そこで非制限用法です。しかし、つぎの例もあるので比べるとより理解が深まります。

(2) I love the Paris which I knew when I stayed there 50 years ago.

生徒:ほほう。(2)は、想像上のパリなので「私が知っているパリ」を他の人の脳裏にあるパリと区別して限定できるのですね。

先生:もう一つ限定できない場合。それは一般論です。

(1) Take trains, which are more earh-friendly.

もし、

(2) Take trains which are more earth-friendly

だとどう意味が違うか分かりますか。

生徒:日本語にすると分からなくなりますネ。両方とも「地球に優しい電車に乗ろう」です。しかし、限定しているかどうかという視点で英語で理解すると違いははっきりします。(1)は、電車というものはすべて地球に優しいということを前提して(一般論)、自動車などより電車に乗ろうという訴え。(2)は、電車にもいろいろあって、地球に優しくない電車ではなく、地球に優しい方の電車に乗ろうという意味ですね。

■日本語では制限、非制限の違いはぼやける

先生:じつは、この英文は、小田急線のホームにあった「地球に優しい電車に乗ろう」を英訳したのです。ここで、一つ課題が浮かびます。日本語の名詞修飾では制限か非制限かの区別はできない、ということです。ですから、日本人は、限定、非限定の区別に鈍感と言えるかもしれません。和文英訳をするとき注意すべき点ですね。ちなみに、日本語だけでなく、修飾語を名詞の前に持ってくると英語でも区別はつきません。日本国憲法の以下の太字の部分は、制限なのでしょうか、非制限なのでしょうか...。

----- 平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して----

英訳:--- trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world.

和文は「諸」を入れることでなんとか「非制限用法」だということを示していると思いませんか。

和文は「諸」を入れることでなんとか「非制限用法」だということを示していると思いませんか。

生徒:さっきのパリの文も訳すと制限か非制限か分かりにくくなります。

(1)私は10年過ごしたパリを愛している。

(2) 私は50年前に滞在したとき知っていたパリを愛している。

■関係詞=括弧の応用例

先生:ところで、さっきの北海道火力発電所の記事、検討して、例の括弧に入れる形に変えてみましょう。

生徒:The 350,000-kilowatt No. 1 unit will be the first to resume operations at the Tomato-Atsuma thermal plant, whose three generators were shut down following a powerful earthquake that struck Hokkaido on Sept. 6.

先生:ここで取ってつけたように説明するのはほんとうはまずいのですががthatは、whichと違い、非制限用法では使いません。それだけ直前の名詞を限定する力が強いのでしょう。

生徒:括弧方式で書き換えてみますヨ。

The 350,000-kilowatt No. 1 unit will be the first to resume operations at the Tomato-Atsuma thermal plant, (its three generators were shut down following a powerful earthquake (it struck Hokkaido on Sept. 6.))

訳します。えっと、whoseの前は固有名詞なのでコンマ。that以下は、9月6日に襲ったという限定なのでコンマなしです。固有名詞なので、whose以下を先に訳しても上の鉄道の文のように誤解は生じません。しかし、二つも関係詞が重なっているので、英文と日本語の順序がひっくりかえるのを避けるために、whose~はピリオッド+itsだと考えて訳しましょう。

-------

35万キロワットの第1ユニットは、苫東厚真火力発電所で最初に運転開始する。そこの3機の発電機は発電機は、9月6日に北海道を襲った強力な地震のあと停止していた。

------

先生:読む速さについては、それを克服するには、早い時期から英語に触れる量を増やさなければならないでしょう。それが関係詞などの文法要素の理解で妨げられないようにしたいです。

■前の文全体を主語とする非制限の関係詞

ところで、非制限の関係詞が前の文全体を主語とする場合にも触れないわけにはいきません。とても基本的な構文です。今、良い例文がないので、よく学校で使われる例文を挙げましょう。

(1) She said nothing, which made him angry.

(2) She said nothing which would make him angry.

生徒:(1)は、whichは前の文全体を指していて、「彼女は何も言わなかった。そのことが彼を怒らせた。」(2)は、「彼女は彼を怒らせるようなことは何も言わなかった。」ちがいますねえ。

先生:前の文全体が主語になる形は基本的な形なので中学3年ぐらいから慣れさせておくべきだと思います。あ、分詞構文にも前の文全体が主語になる形がありますが、たいてい参考書にはないので、ここで付言。

生徒:ここでも「理論」の一端。で、最期のもう一つ練習問題があるとか。

先生:最期に括弧入れにする練習として、ジェイムズ・アワーさんの正論大賞受賞の辞の冒頭近くの文を挙げてみます。ちょっと長く抽象的なので、中級者向けです。教室でじっくり説明するような性質の文です。下に引用するだけではちょっと残念ですが。

In the USA, when a person is speaking on a subject about which the speaker has a strong opinion, or when a person involved in a financial transaction has an opinion or personal interest which those listening to or interacting with the speaker do not know about, it is appropriate, and in the case of some financial transactions, to be legally required, to make it that opinion or personal interest known in advance. When this is done clearly and completely it is known as “full disclosure.”

Since I do have a strong opinion about the subject I am speaking about, the positive value of the U.S. Navy Japan Maritime Self-Defense Force relationship, I want to fully disclose my conviction of this fact at the beginning of my remarks by letting you know of my personal bias.

↓

In the USA, when a person is speaking on a subject (the speaker has a strong opinion about it), or when a person involved in a financial transaction has an opinion or personal interest (those listening to or interacting with the speaker do not know about it), it is appropriate, and in the case of some financial transactions, to be legally required, to make it that opinion or personal interest known in advance. When this is done clearly and completely it is known as “full disclosure.”

Since I do have a strong opinion about the subject (I am speaking about it), the positive value of the U.S. Navy Japan Maritime Self-Defense Force relationship, I want to fully disclose my conviction of this fact at the beginning of my remarks by letting you know of my personal bias.

■

先生:これだと主要な情報である豆乳が一番あとに来て分かりにくくなりませんか。英語では、たとえば、

先生:これだと主要な情報である豆乳が一番あとに来て分かりにくくなりませんか。英語では、たとえば、 生徒:はい、意味は了解です。「~な絨毯」というように訳しあげなくてもどういう絨毯か明快です。a haunted houseはお化け屋敷ですよね。

生徒:はい、意味は了解です。「~な絨毯」というように訳しあげなくてもどういう絨毯か明快です。a haunted houseはお化け屋敷ですよね。 先生:これでOKです。文章体ですが、りっぱな英語。しかし、ふつうの学習書では関係詞の項目ではあまり出てこない。フランス語だと、of whichを繋ぎの部分に移動したりしますが、英語ではちょっとclumsy。前方移動より意味の「かたまり」を優先します。下にある前回の練習問題の(2)を参照。括弧がないので切れ目が分かりにくいですね。

先生:これでOKです。文章体ですが、りっぱな英語。しかし、ふつうの学習書では関係詞の項目ではあまり出てこない。フランス語だと、of whichを繋ぎの部分に移動したりしますが、英語ではちょっとclumsy。前方移動より意味の「かたまり」を優先します。下にある前回の練習問題の(2)を参照。括弧がないので切れ目が分かりにくいですね。 先生:そう。そこで、二つ目の「日本語と英語の順序が逆」という問題が浮かび上がります。前回述べたように、関係詞の理解の困難は、穴埋めなどではなく、日本語頭を英語に切り替えなければならないという点です。

先生:そう。そこで、二つ目の「日本語と英語の順序が逆」という問題が浮かび上がります。前回述べたように、関係詞の理解の困難は、穴埋めなどではなく、日本語頭を英語に切り替えなければならないという点です。 生徒:Ryoma lived in the area in his childhood. あ、the area which Ryoma lived in in his childhood. または、the area in which Ryoma lived in his childhoodですね。

生徒:Ryoma lived in the area in his childhood. あ、the area which Ryoma lived in in his childhood. または、the area in which Ryoma lived in his childhoodですね。 先生:はい(英語では No... )、穴埋め中心の学習だと、関係詞の本質が見失われて、学習のための学習に陥りやすいからです。

先生:はい(英語では No... )、穴埋め中心の学習だと、関係詞の本質が見失われて、学習のための学習に陥りやすいからです。 先生:三点あります。すでにすこしづつ述べてきましたが、この回で、もう一度整理したいと思います。一つ目は、「限定」ということ。二つめは、「限定の位置が日本語と違う」という点。三つめは、語順の移動です。こういうとまだ抽象的ですが、関係詞の学習の際の壁は、穴埋め問題などではなく、この三つの点の習得に一番頭を使うということです。

先生:三点あります。すでにすこしづつ述べてきましたが、この回で、もう一度整理したいと思います。一つ目は、「限定」ということ。二つめは、「限定の位置が日本語と違う」という点。三つめは、語順の移動です。こういうとまだ抽象的ですが、関係詞の学習の際の壁は、穴埋め問題などではなく、この三つの点の習得に一番頭を使うということです。 生徒:なるほど、walking along the pondは、彼女が赤い花を見つけた状況を限定しているわけですね。ほかにも、前置詞+名詞とか、to不定詞、接続詞などほかにも限定する作用をするものはたくさんあって、関係詞はその一つ。その意味で「限定」の理解が関係詞に先立つということですか。「限定が」一般諭。関係詞はその一例。ちょっとした「理論」ですヨネ。

生徒:なるほど、walking along the pondは、彼女が赤い花を見つけた状況を限定しているわけですね。ほかにも、前置詞+名詞とか、to不定詞、接続詞などほかにも限定する作用をするものはたくさんあって、関係詞はその一つ。その意味で「限定」の理解が関係詞に先立つということですか。「限定が」一般諭。関係詞はその一例。ちょっとした「理論」ですヨネ。 ■また、おさらい

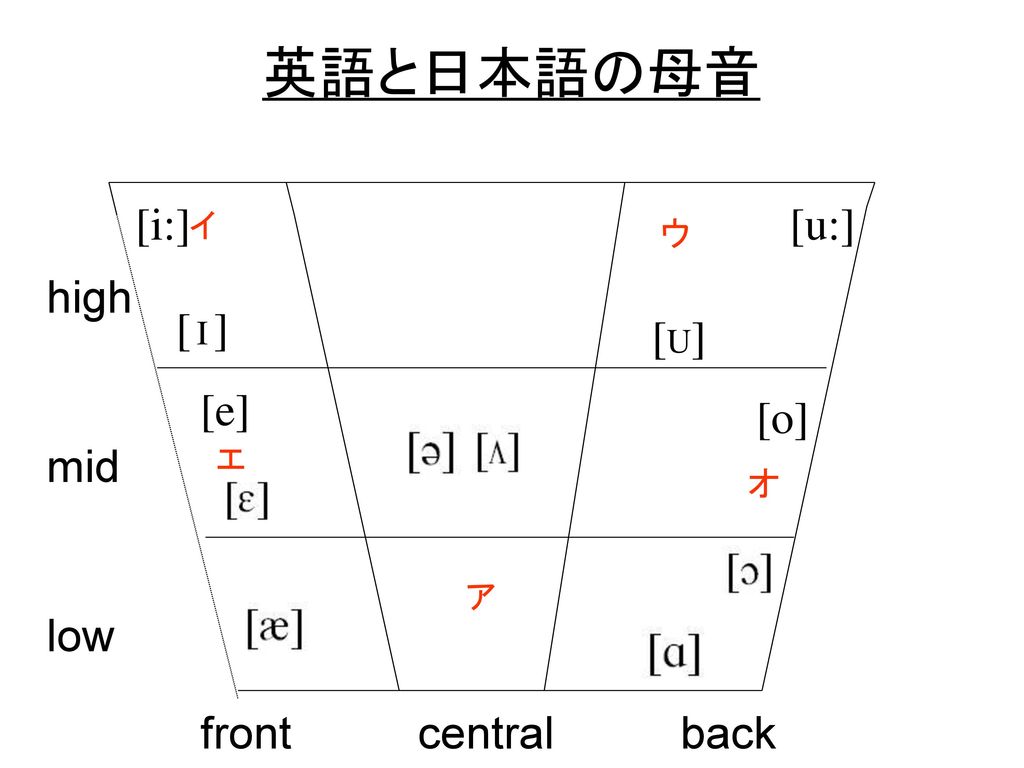

■また、おさらい 習う側にもこの時点でできることがあります。それは日英の発音の違いを意識することです。それまでは口真似でいいと思いますが、ある段階で、日英の母音、子音の違いについて、それこそ「理論」的に意識すべきです。教室であれば、例えば日本語では母音は5つなのに対して英語で13(説によっては16)あるということを一つ一つ例示して説明するのです。そうすれば、いわゆる「カタカナ英語」というものも、いい、悪いの問題ではなく、日本語から英語に移る際の必然なのだということが理解できます。高校1年と言ったのはあくまで概括的なことで、学生の個人差、働いている人の学習の場合はもっと広い個人差がありますから、教える側の注意が必要です。適切な時期の前に「理論」を説明しても習う側の耳には入りません。

習う側にもこの時点でできることがあります。それは日英の発音の違いを意識することです。それまでは口真似でいいと思いますが、ある段階で、日英の母音、子音の違いについて、それこそ「理論」的に意識すべきです。教室であれば、例えば日本語では母音は5つなのに対して英語で13(説によっては16)あるということを一つ一つ例示して説明するのです。そうすれば、いわゆる「カタカナ英語」というものも、いい、悪いの問題ではなく、日本語から英語に移る際の必然なのだということが理解できます。高校1年と言ったのはあくまで概括的なことで、学生の個人差、働いている人の学習の場合はもっと広い個人差がありますから、教える側の注意が必要です。適切な時期の前に「理論」を説明しても習う側の耳には入りません。