「社会人」の英語教育はどうすれば効果的か。若き英語教師Aさんへ。3/3

■「社会人」の英語学習の特徴

社会人の英語学習となると、とくゆうの問題点も浮かびます。学生時代に一クラス一律に授業を受けていた時と違って、人よって違いが生じてくるということです。大学入学の18歳を基準にしても5年は経っているので、違いが生じるのは論理的に避けがたいことです。ですから、教師としては、グループレッスンでも、この人に欠けている点はなんだろう、どういう手順で学習したらいいのだろうと考え、英語によるやりとりでも、それを意識して、それぞれの生徒さんに問いかけなければなりません。

よく「一対一」とか「個人指導」を売り物にする「英会話学校」がありますが、人数とか話す時間という物理的な問題で解決できることでしょうか。一対一であろうと、グループレッスンでも、一人の教師がそれぞれの生徒をずっと見続けることの方が大切だと思うのですが...。Aさんはどう思われますか。高校であれ、大学であれ、大勢に生徒を対象にする場合、難しいことですね。しかし、英語学習にとどまらず、学習のある局面には必須のことだと思うのです。英国のオクスフォードやケンブリッジのような伝統的は大学では、いかに費用がかかろうと、時間がかかろうとチューター制度を維持している理由はここにあるのでしょう。

■目標を示すのも教師の役割

一人一人の英語力の問題点を探り、学習法を提案するという点で、社会人の英語教育は、医師の診療と似ています。一つ違うのは、これから何を学習すべきかという目的を持ってもらうように導くことです。学校時代と違って、みなさんそれぞれの忙しさ、突発的な事件を抱えています。休むことも多くなります。その過程で、「やる気」をなくす可能性が高いのですが、試験のような「鞭」でそれを達成しようするのはあまり賢い方法とは言えません。たとえば、短期、中期、長期と分けて、何重にも目標を設定し、しばらく英語から遠ざかっていてもすぐ英語モードに戻れるように仕組んでおく必要があります。

たとえば、今、「疑問文の作り方・プロジェクト」というのが進行中ですが、簡単な疑問文でも作れなかったら会話などおぼつかないでしょう、と言えばみなさんは危機意識を持ちます。「今何階にいるの?」、とか、「私に何を手伝ってほしいの?」(註1)にあたる内容の英語を言える人は中級の上でしょうね。これなど中期的目標でしょうか。テキストの「時計屋の会話」(註2)を完全に覚えたら、今度は、時計屋をツタヤ(貸しDVD屋)と、ビアードパパ(シュークリーム店)に言い換える練習は短期的目標。宿題にすると、いろいろ工夫して来られます。「間違って借りちゃった」とかね。

だいぶ、話が細かくなったようです。社会人の英語学習の具体例として、もっと本質的なこともありますが、また機会を改めて触れましょう。

ちなみに、いままで「社会人」という言葉を、学校を出た人の意味で使ってきましたが、気になる日本語です。ほんとうはあまり使いたくないのですが、使わないと話を進められないので使いました。だいたい、a social personという英語は成り立たないでしょう。

註1

「今何階にいるの?」What floor are we on?

「私に何を手伝ってほしいの?」What would you like me to help you with?

註2:時計屋の会話

A: Can I help you, madam?

B: Yes, please. I bought this alarm clock here two weeks ago. It isn’t working.

A: Are you sure? Perhaps the batteries are dead.

B: No, they can’t be because I put some new ones in yesterday. Can you return my money, please.

A: Sure. May I see the receipt?

B: No, I am afraid I lost it.

A: I’m sorry. I can’t refund any money unless I see the receipt.

■

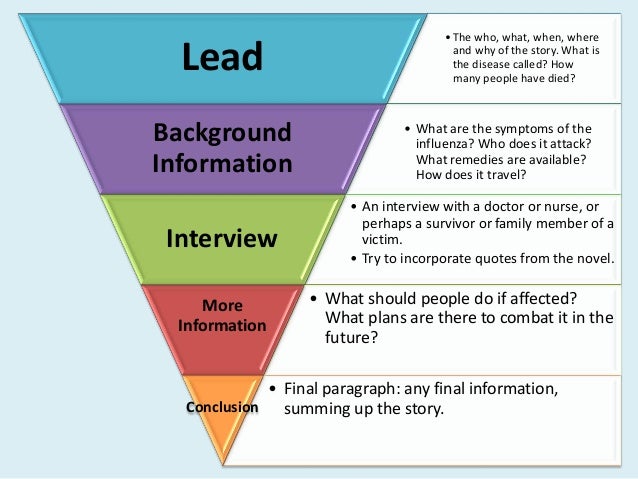

ちょっと、ずるい(かもしれない)ことに触れておきましょう。しかし、上に述べたレベルに達しない人にも有効な英字新聞活用法です。たとえば、英検2級に受かった位の人を念頭に置いています。それは、記事の第一パラグラフのみを読むということです。新聞の記事の論理展開の特徴は、英語であれ、日本語であれ、最初に概略を述べる部分を持ってくるということです。まず、見出し(リード = lead)で方向を示し、それに関心を持った人に、事件の全体像を伝える、そのために第一パラグラフが書かれている場合が多いのです。だいたい、ちょっと長いワンセンテンスで、まとめられているのですが、それだけつまみ食いのように読むぐらいなら、そんなにストレスはかからないでしょう。

ちょっと、ずるい(かもしれない)ことに触れておきましょう。しかし、上に述べたレベルに達しない人にも有効な英字新聞活用法です。たとえば、英検2級に受かった位の人を念頭に置いています。それは、記事の第一パラグラフのみを読むということです。新聞の記事の論理展開の特徴は、英語であれ、日本語であれ、最初に概略を述べる部分を持ってくるということです。まず、見出し(リード = lead)で方向を示し、それに関心を持った人に、事件の全体像を伝える、そのために第一パラグラフが書かれている場合が多いのです。だいたい、ちょっと長いワンセンテンスで、まとめられているのですが、それだけつまみ食いのように読むぐらいなら、そんなにストレスはかからないでしょう。