ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「ソ連軍はエルベ川流域に兵力を

移動させている。輸送列車を襲うつもりだ。

ただちに機甲部隊を差しむけろ。いますぐだ」

「総統!

お言葉ではありますが、いま虎の子の

機甲部隊を移動させては、ベルリンの

防衛ができません。

断じてお受けできません」

「馬鹿者!

ドイツ第三帝国の崇高なる財産を守るのだ。

ドイツ死すとも、偉大なる芸術は永遠に不滅だ。

ベルリンは、ただの瓦礫の街にすぎん。

ベルリンに価値はない。

輸送列車を断じて敵の手に渡してはならない。

総統命令に従えぬ指揮官は、即刻射殺する」

「総統!」 つづく

つづく

もう一つの老舗・リンドバーグ

初期のロゴ。

チョッとインパクトがない気が…

オジサンには、モロなつかしい。

60~70年代、リンドバーグのロゴといったら、

ヤッパこれ!

第三世代のロゴ。

なつかしいアイテム一覧。

アイテムのイラストが、なかなかイイ感じに描かれている。

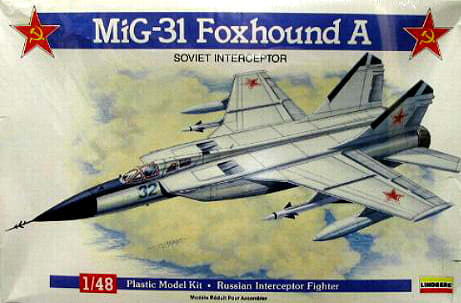

アレ!ミグ19のイラストがない。

偽りの機体ということがわかって、早々に引っ込めたのか。

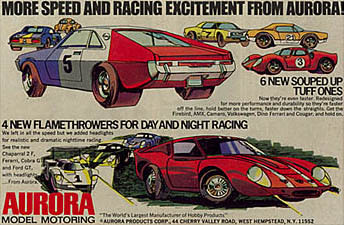

オーロラは、けっこうしぶとく1970年代まで販売していたが、

リンドバーグは良心の呵責もあって、そんなことはできなかった

のだろうか(笑)。

トラクターのオマケ付バージョン。

でも、このトラクターはよく見ると

下のスカイホークと同じもの。

旧ソ連のトラクターの資料が無かったのだろうか。

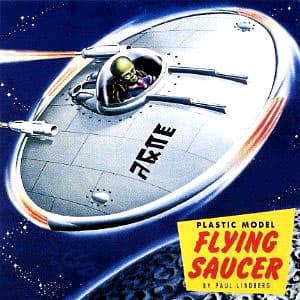

一連のヒコーキプラモのなかで、唯一宇宙人の

乗り物が…

例のアイテム一覧に奇妙なものが載っていたので、

ずっと気になる存在ではあったが、これだったのか

…

機体に奇妙な文字が書かれているが、これが

宇宙文字なのだろうか。

どんなイミなのか知りたいところだ。

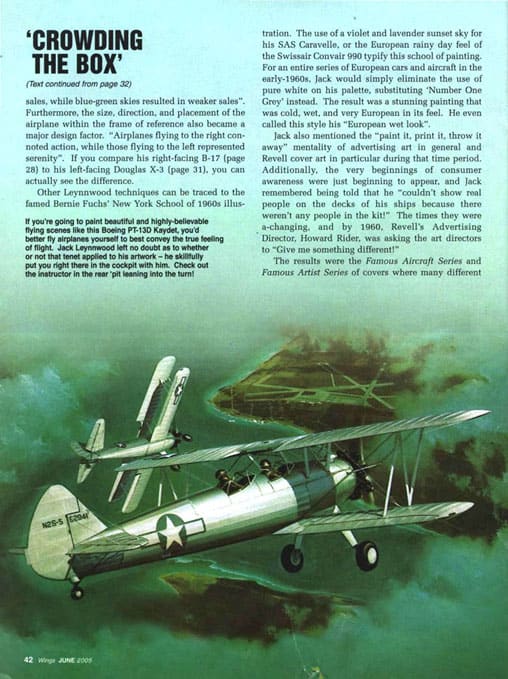

雨に濡れた滑走路の路面が、光り輝くところはなかなかイイ感じで、思わず見入ってしまう。

そういえば、マルサンがこのキットのコピーを出していたが、エンジン内蔵で値段のわりにゴージャス感があった(トラクターは付属していなかったが)。尚、ミグのボックスアートに描かれたのと同じトラクターがあるのに注意。

「青い天使たち」の神ワザが光るA4アクロバット展示飛行映像

http://www.youtube.com/watch?v=B2NkS012NcE

A4スカイホーク、空母から海へドボン映像(音声なし)

http://www.youtube.com/watch?v=7WdnpHcQn3Y&feature=related

カットラス

http://www.youtube.com/watch?v=7SdglpjIWyc&feature=related

初期のカットラス リンドのプラモはこれ 音声は雑音のみ

http://www.youtube.com/watch?v=TtddijtZBZA&feature=related

カットラス発艦シーン13秒のシーン

http://www.youtube.com/watch?v=ivyUTiEAgIw&NR=1

カットラス着艦失敗10秒のシーン

http://www.youtube.com/watch?v=9CT670dAzfo&feature=related

当時のリンドバーグの特徴のひとつに、

中身が見えるパッケージの採用というのがある。

外国製プラモというのは、現在もそうだが中身が

見れないものが多い。その中で、このような配慮は

「気配りのリンドバーグ」を感じさせる。

しかも、プラモの出来にも自信がないと、こうしたことは

とてもできないだろう。

F11Fタイガーのボックスアート2種。

同じ構図に驚かされる。

天かける青き虎の映像 ブルーエンジェルスF11Fタイガー

http://www.youtube.com/watch?v=Sf4MvIHChz0&feature=related

パンサー、クーガー、タイガー、ファントムⅡ、スカイホークなど

歴代ブルーエンジェルス使用機が登場する「青い天使たち」の映像。

http://www.youtube.com/watch?v=9c4WNXcVoZ0

モーターライズドと大書きしてあるが、別にモーター駆動で自走する

わけではない。

どんなカラクリかは、クルセイダーのところで……

「セイバーもどき」といわれるFJだが、ノースアメリカン社製の艦上機は

海軍御用達の老舗ダグラスやグラマンの艦載機がひしめく中では、

スタイルが新鮮で印象的。

FJ映像(音声なし)。

http://www.youtube.com/watch?v=yV_mneQWQ5s&feature=related

スカイレイとFJの映像(音声なし)

http://www.youtube.com/watch?v=VW1JN-qnEHI

「ジェット・サウンド」のギミック付キット。

ただし、ジェット機の爆音を録音した機器が内蔵されているわけではないので、

あまり期待するとガッカリする。

ボックスアートの右下に、そのカラクリが示されているのは良心的。

結局、何のことはない。電動モーターに取り付けたギヤが回転して、

胴体内部側面に取り付けられた金属板を引っかくことにより、

「ジェット・サウンド」が生み出される単純なカラクリだが、

お客さんを楽しませようというリンドバーグの努力は評価したい。

ただ、このモーターが難物でマブチモーターみたいな完成品が

入っているわけでなく、プラモと同じようにパーツを組み立てなくては

ならないのだ。

モーターの構造を理解するのには、いい方法かもしれないが、

これがけっこう大変だ。

よほどうまく作らないと、回転しない。

しかし、リンドバーグはこのモーターを使ったギミックがかなり画期的と考えていたみたいで、他のジェット機プラモにも採用しているし、レシプロ機プラモでは

このモーターでプロペラが回転するようになっていたキットもあった。

単なるスケールモデルとはひと味違った方向性を模索したリンドバーグではあったが、のちの日本に対しては、マブチモーターの普及もあって、モーターで

プロペラが回転する方式のプラモ開発に大きな影響を与えた……と思う。

「トンプソン・トロフィー優勝者」のタイトルが掲げられ、トロフィーと優勝者のパイロットの絵がデンと置かれている。何か権威あるモノを受賞したというのは、雰囲気でわかるのだが、はたしてこのトロフィーは何だろうか。

ヒコーキ絡みのトロフィーといえば、「シュナイダー・トロフィー」が知られているが、これは水上機が対象だ。一方、陸上機を対象とした国際エアレースのトロフィーが、この「トンプソン・トロフィー」なのだ。

1929年の開催を皮切りに、第二次世界大戦期を除き1961年まで続けられた。

第二次世界大戦後は、航空機の発達によりジェット機とレシプロ機の2部門にわけられた。とくにジェット機部門は、軍の参加によりトロフィー受賞機体がすべて

軍用機となっている。

トンプソン・トロフィー受賞に輝いたのが、この機体(ホンモノ)。

意外に地味な塗装をしている。Wikipedia

クルセイダー実機映像。最初の部分に、トンプソン・トロフィーを受賞した

機体の映像がチラッと出てくるので、注意して見てみよう。

http://www.youtube.com/watch?v=lIzP1CUrusU&feature=related

トンプソン・トロフィー歴代受賞機体(ジェット機部門)

1951年 F-86Eセイバー 最高速度1,022km/h

1953年 F-86Dセイバー 1,110km/h

1954年 F-86Hセイバー 1,114km/h

1955年 F-100Cスーパーセイバー 1,323km/h

1956年 F8U-1クルセイダー 1,633km/h

1957年 F-101Aヴードォー 1,942km/h

1958年 F-104Aスターファイター 2,260km/h

1959年 F-106Aデルタダート 2,454km/h

1961年 B-58Aハスラー 2,095km/h

※1952年と1960年は開催せず。海軍機の受賞はクルセイダーのみ。

Wikipedia

トンプソン・トロフィー画像。

かなり重厚でゴツそうなデザインだ。台座は黒の大理石でできており、

トロフィー本体はブロンズ製となっている。

巨大なタケノコを連想してしまうのは、私だけだろうか(笑)。

中央に置かれた人物は、ギリシャ神話に登場するイカロス。

人類史上初のパイロット(?)であり、人類史上初の航空機事故の

犠牲者(?)でもある…まあ、神話の中での話だが…

父親とともに幽閉された迷宮(塔とする文献もある)から脱出するため、

鳥の羽根を蝋でシッカリ固めて翼を作り上げ、それを身体につけて

大空に飛び出すことに成功したが、高く飛びすぎて太陽の熱で蝋が

溶けてしまい、翼が空中分解し、イカロスは墜落死してしまう。

悲劇的な結末を迎えた初フライトではあったが、このトロフィーをデザイン

するにあたって、大空を自由に飛びたいという人類の願望と、

翼という道具の開発でそれを実現することができたことを、イカロスという

人物にイメージさせている。

また、このトロフィーではイカロスの背後は崖があり、崖の上には雲海と昇る太陽、左右にはワシが配置され、当のイカロスはこれらを飛び越えようとしている。

まさに航空機の限りない飛躍・発達を象徴したデザインとなっている。

THE THOMPSON TROPHY STORYより

原型制作風景。

トロフィーの先端に、ヒコーキがつけられている

のに注意。

THE THOMPSON TROPHY STORYより

通常のトロフィー以外に、プロモーション用の

高さ3メートルのものがペアで制作された。

古いキットながら、プロポーションは意外としっかり

している。好みにもよるが、リベットも細かく打たれていて、

作りは丁寧。細かいところを気にしなければ、現代でも

充分通用しそうな気がする。まあ、バキュームフォームの

キットを作ることを考えれば、本キットの方が製作は

メチャ楽だろう。

大きなスピンナーの中にギアが組み込まれており、

プロペラが二重反転するカラクリは、単純ながら

オモシロい仕組みだ。

ポゴのプラモは、日本でも生産されていた。

いまから30年くらい前だが、ホビーネットワークが

リンドバーグから金型をレンタルしてもらって、生産していた。

このときはポゴ以外に、リンドバーグのF11Fタイガー(ブルーエンジェルス仕様と

ノーマルタイプの2種)も発売されていた。ポゴもタイガーも少数生産であったため、一部の模型専門店に出回っただけのようだ。

魚のマンボウをイメージするような胴体が、印象的。

パーツ数は少なく抑えられていて、アッサリした感じだが

いま新規開発したとしても、パーツ割はこんなもんだろう。

コックピット内に手を加えてパーツ数を増やすことはあっても、

エンジンなど機体の内部構造まで再現しない限り、1/48

スケールでは妥当なパーツ数だという気がする。

ポゴのWebサイトを発見。貴重な写真多数。

http://www.456fis.org/CONVAIR_XFY-1_POGO.htm

wikipedia

コンベア社が制作したポゴ・テストフライト映像。

垂直離着陸がウリの機体映像が、タップリ楽しめるのが

すばらしい。

http://www.youtube.com/watch?v=XJ1D_eiHafY

オマケ 新米パイロット着艦失敗、飛行甲板は大パニック!!

http://www.youtube.com/watch?v=BI9SjKT-oWM&NR=1

左下のオニイサンに注目してもらいたい。

彼は一体何をしているのかというと、ヒコーキの操縦桿を模した

スティックを動かすことによって、スタンド上のビクターを上下左右に

動かして遊んでいる図なのだ。

スティックとスタンドは、ピアノ線でつながっており、スティックの動きに

連動するような仕組みになっている。

なかなかオモシロいメカだが、先の「ジェットサウンド」のカラクリもそうだが、

当時のリンドバーグは、プラモを飾って楽しむ…というよりは、いろいろな

カラクリを使ってプラモを楽しむ…というコンセプトがあったように思う。

ビクター実機映像

http://www.youtube.com/watch?v=3emln37AYD4

バルカン、墜落(後半に映像収録)。消火のため、現場はテンヤワンヤ。

http://www.youtube.com/watch?v=CQzklZdhpjw&feature=relmfu

イギリス・3Vボマー(戦後のジェット戦略爆撃機ヴァリアント・バルカン・ビクター)実機映像

http://www.youtube.com/watch?v=2T9f4u5sVVw&feature=related

リンドバーグのハンターは、のちにマルサンがコピーして発売した。

さらにマルサン倒産後は、ニチモが金型を引き取って再登場させた。

このニチモのハンターは、今でもお目にかかることができる。

生涯現役というのは、このことか。

オマケ フィフティーズをなつかしむ

1950年代の香りプンプンですな。

日本でも、ときおりCMソングに使われているので

ご存じだと思う。

1958年のヒット曲で、どんな人たちが歌って

いるのかと思ったら、オバサン4人組であった。

当時の映像を見たい方は、こちらへ。

曲中、あの「ポンッ!」という音は、アンディー・ウイリアムスが

していたんだね。

http://www.youtube.com/watch?v=9-DuC0tE7V4

次回の更新は、5月15日夜の予定。

リンドバーグは、まだまだ続くヨ。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

モスクワ

「地下トンネルを発見しながら、輸送列車を

みすみす取り逃がすとは、どういうことだ。

説明しろ! 」

「書記長!現場の指揮官には、

革命的精神が不足しておりました。

ただちに処罰します。

以後、私が直接作戦の指揮をとります。

ご命令を!」

「私に命を差し出すのだな。

お前は、革命のときから

少しも変わっていないな」

「まあ、いいだろう。

ところで、ベルリンのヴェルテルによれば、

地下トンネルは ヴィルヘルムスハーフェンまではつながっていない。

途中から地上へ出るようになっているのだ。

場所は、エルベ川流域だ。

西から米英のブルジョアどもが東進 している。

奴らに先を越されるな。

周辺の部隊に総動員をかけろ。

敵輸送列車を袋のネズミとするのだ」

「この命令は何だ。オイ、司令部は何を血迷っているんだ」

「狂ったか。あと一歩で敵の防衛線を突破できるのだぞ。敵は総崩れ寸前だ」

「閣下!これはモスクワからの直接命令です。

ただちに攻撃を中止し、敵輸送列車確保のために部隊を移動してください」 つづく

つづく

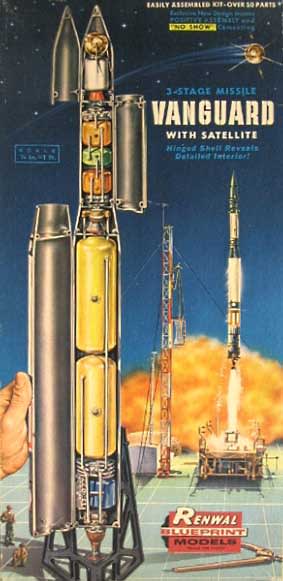

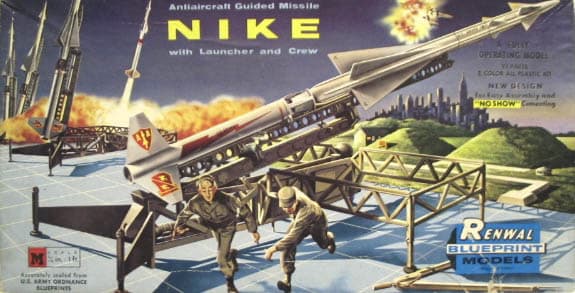

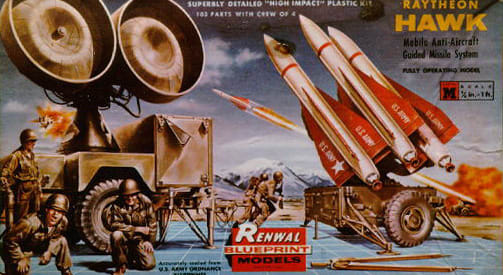

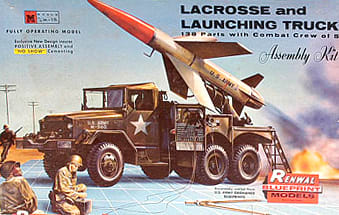

レンウォールよ、再び!

なつかしのボックスアート第2弾!

これは驚き。レンウォールはこんなロケットプラモも

出していた。ロケット・ミサイル関係のプラモで、

中身までチャンと再現されたものは、レベルの

V2だけかと思ったが、ほかにもあったのだ。

初回の打ち上げが失敗したこともあり、ミソを

つけた格好のヴァンガードロケットだが、プラモの

内容としてはけっこう充実している。

ホンモノ画像 wikipedia

ホンモノ爆発画像 アメリカの面子がつぶれた瞬間でもある。 wikipedia

ヴァンガードロケット打ち上げ失敗を伝える当時のニュース映画

http://www.youtube.com/watch?v=JK6a6Hkp94o&feature=related

ヴァンガードロケット打ち上げ失敗を、別の角度からカラー撮影した記録映像

http://www.youtube.com/watch?v=zVeFkakURXM&feature=related

世界最初の人工衛星スプートニク1号打ち上げ映像。

アメリカのヴァンガードは、スプートニクの対抗馬だったが、ロケットが爆発し

惨憺たる結果に終わった。

http://www.youtube.com/watch?v=TbAXkWPasYw&feature=related

アメリカは、フォン・ブラウンのおかげでなんとか面目を保つことができた。

その名誉挽回の映像が、コレ!

エクスプローラー1号打ち上げ映像。

http://www.youtube.com/watch?v=bHYyzLu1Gew

エクスプローラー1号打ち上げ成功を伝える当時のニュース映画。

http://www.youtube.com/watch?v=Osqro0m9clQ&feature=related

羽布張りの雰囲気を出すため、プラで成形された主翼等の骨組みに

「アエロスキン」と銘打った紙を貼り付けて作るキットがあった。

オモシロいアイデアだが、製作には技術を要した。

また、当時の有名パイロットのイラストを加えることによって、より

商品化価値を高めようとする演出も、見ていて楽しい。

第一次世界大戦の英独パイロットを描いた映画『地獄の天使』

1930年の作品だが、ホンモノを使った空中戦は迫力がある。

監督は、アメリカの大富豪ハワード・ヒューズが担当した。

http://www.youtube.com/watch?v=Tr_xLqvCd_E&playnext=1&list=PL9C6BB67180EE7AB5

こちらは、ジョージ・ペパード主演映画『ブルーマックス』予告編。

レプリカながら、英独の戦闘機が繰り広げる空中戦は迫力がある。

http://www.youtube.com/watch?v=Efc6Y6LCuuc&feature=related

ブレリオ機飛行映像。

ヨタヨタしながら危なっかしい飛行をする様子を見ても、当時のヒコーキ野郎は

まさに墜落の危険も屁とも思わない命知らずの連中だったことがわかる。

しかも、パイロットのブレリオさんは片足を負傷しながらの操縦ときた。ようやるのう。

http://www.youtube.com/watch?v=70vsvisAb2Q

元祖ヒコーキといえば、ライト兄弟機。

貴重な当時の映像(音声なし)。カタパルトを使った発進方法が珍しい。

モノグラムのプラモにも、アクセサリーにカタパルトが付属していたのを思い出す。

http://www.youtube.com/watch?v=uT2dQB_OgFE&feature=related

アメコミ風広告

ポラリス潜水艦の内部構造を再現したプラモは、レベルのものが有名だが

レンウォールも同様のキットが存在した。

レベルのキットと比較すると、やや大味な印象を受けるがそれほど

遜色はない。このアンドリュー・ジャクソンは、レンウォール倒産後

金型を引き取ったレベルから発売された。

wikipedia

当時のニュース映画より ケネディ大統領、ポラリスミサイル発射実験を見学。

http://www.youtube.com/watch?v=QqLCyh-xdAE&feature=related

当時のニュース映画より ポラリスミサイル、潜水艦からの発射実験映像。

http://www.youtube.com/watch?v=RlxS4nTORKs&NR=1

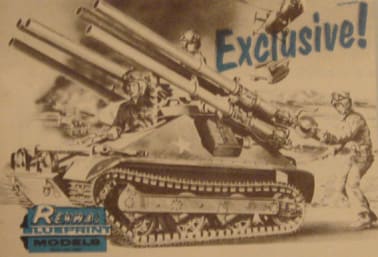

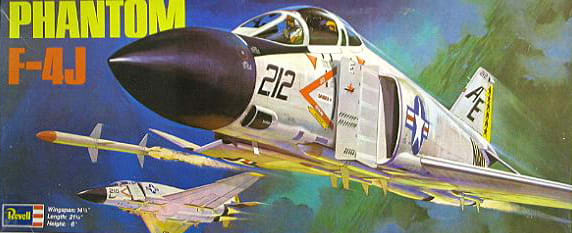

ニューヨーク(?)の摩天楼を背景に

敵機が火ダルマとなって落ちていく。

第3次世界大戦をイメージしたボックスアートが

素晴らしい。

再販されたボックスアートは

摩天楼部分がカットされ、メチャ残念。

スカイスイーパー実弾射撃訓練映像をふたつ。

http://www.youtube.com/watch?v=iI1MqVqDKT4

http://www.youtube.com/watch?v=dPFJIKr3A38&feature=related

オマケ アメリカ版「魔の四連装」射撃映像。ベトナム、ケサンでの撮影。

http://www.youtube.com/watch?v=aczpm9r-K18&feature=related

初版のボックスアート。

背景には、ヘリコプターにつり下げられたオントスが描かれ

空輸の様子が理解でき、興味深い。

こちらは、タミヤ・MMシリーズのボックスアートを意識したらしく

背景なしになっている。

MMシリーズが欧米のプラモメーカーに与えた影響が、いかに

大きかったかがよくわかる例だ。

wikipedia

wikipedia

オントスといえば、ベトナム戦争時の戦場カメラマン・沢田教一の

写真集にも登場する。

1968年のテト攻勢時、アメリカ海兵隊と北ベトナム両軍の激しい

バトルが展開されたフエ市内を撮影した写真にシッカリ写っているのだ。

小型ながら無反動砲6門を装備したオントスは、手頃な支援車両として

使われていたのだろう。

それにしても、これらの写真は戦場の緊迫感がいやというほど伝わってくる。

驚くべきリアリズムだ。

ともに講談社文庫「沢田教一ベトナム写真集・泥まみれの死」より

レンウォール倒産後、金型を引き取ったレベルが発売したときのパッケージがコレ。

スケールを世界標準の1/35としないで、正直に1/32と表示しているのは良心的。

アカデミーのボックスアート。

地味な車両だが、無反動砲6門をグッと突き出したスタイルがユニークであり

迫力があるので、見た目はかなりのインパクトがある。

オントス射撃映像 後方への発射ガスが強烈!

http://www.youtube.com/watch?v=WUvqvtV3Z_o&feature=related

オントス射撃映像 画質が悪いのが残念だが、チョコマカ走る姿がカワイイ?

http://www.youtube.com/watch?v=wrg00gRRLog&feature=related

以下、アトミックキャノン・メースB・ナイキ・ホークは

過去にご紹介したが、ホンモノの映像がYouTubeにあるので

再度登場。

アトミックキャノンのホンモノ映像。

原子砲の移動から砲撃まで、一連のプロセスがわかる貴重なもの。

ボックスアートと同じ原子雲まで見られるゾ。

http://www.youtube.com/watch?gl=JP&feature=related&hl=ja&v=H6gy_krPau8

メースB発射映像(音声なし)

http://www.youtube.com/watch?v=NCm7Di5cPl8&feature=related

ナイキアジャックス発射映像 標的を見事撃墜!

http://www.youtube.com/watch?v=IiiXxC9n8xE&feature=related

ホークミサイル テスト時映像

http://www.youtube.com/watch?v=9iHVtcGzQJ8&feature=related

ベースとなったM35トラックは、ラクロスと共通。

レッカークレーンあたりになると、いくら軍用車両といいながらも

相当地味なアイテムだが、そこをシッカリ模型化してくれる

メーカーさんは貴重な存在だった。

ロータリーエンジンの構造を説明した映像(レンウォールのプラモではない)

http://www.youtube.com/watch?v=6BCgl2uumlI&feature=related

レンウォールV8エンジン完成品映像

実物のようにカムが駆動して、タペットを上下させたり、プラグに見立てた

赤の豆電球がチカチカ点滅するギミックは、コリャ凄い!

http://www.youtube.com/watch?v=4k0lXbTQGfs&feature=related

マニアの中には、ただ動かすだけでは飽き足らなくなって、エンジンの高速回転に

執念を燃やす人がいる。これは、回転を上げすぎてプラモがこわれてしまった映像。

http://www.youtube.com/watch?v=16x5hW0_crM&feature=related

こちらはもっと過激。ドリルを直結させて、強引にエンジン回転をさせている。

おかげで、プラモはボロボロ(当たり前じゃ!)。おバカな映像。

http://www.youtube.com/watch?v=yL3D5uTHkf4&feature=related

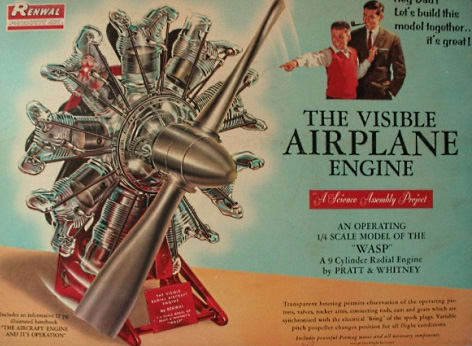

この空冷星形エンジンは、実物通りの動きをするのが素晴らしい。

現在でも充分に通用すると思う。

http://www.youtube.com/watch?v=L-HmtNr3Mws

こちらは、迫力のダブルワスプエンジンの可動映像。

プラグのスパークをイメージした赤いチカチカがネオンのようだ。

http://www.youtube.com/watch?v=Jc-FEb2LCvs&feature=related

アメリカ西部開拓時代のアウトロー「ビリー・ザ・キッド」をもじったタイトルがオモシロい。

キャプテン・ビリーと子どもの掛け合いで、プラモの説明をする内容となっている。

「忘れられた囚人」ではありません。

同じ骸骨でも、こんなに

イメージが違う。

元祖「栄光の馬」

マルサンプラモの多くは外国製品のコピーだったが、

低価格で外国プラモの楽しさを伝えてくれた。

その中で、マルサンのエデュケーショナルものは

例外で「栄光の馬」自体高価(当時2000円)

だったが、オリジナルのレンウォール版はさらに高価で、

小学生だった私には、オリジナル・コピー製品ともに

とても手が出せなかった。

「栄光の蛙」…は、無かった

プラモの頂上部分に

設けられた金属球から

放電させて、電気の

おもしろさを体験させる

教育キット。

子供の頃、このイラストを

見て大ダコ(?)のプラモだと

勝手に解釈していた。

次回の更新は、4月30日夜の予定。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「爆破しろ。急げ」

BAKOM!!

GOOOOOOOOOOOOOOOO!

「 ! 」

「イワンだぞ。何で、こんなところに」

つづく

つづく

アメリカのソリッドモデル

ボックスアート・インスト

美術館

これから掲載するボックスアートとインストは、ソリッドモデルのものだ。

日本でもそうだったが、プラモデルが一般的になるまでは木材を加工して

作るソリッドモデルが主流で、誰でも作れるというわけにはいかなかった。

確かにキットは発売されてはいたが、パーツは一応それらしく加工した

木材が入っているだけ。ひどいのになると、ただの角材があるだけで

それを付属の不鮮明な図面を見ながら加工しろ…なんてものもあった。

航空機なら当然プロペラや脚、タイヤ、透明キャノピー、パイロットなどの

パーツを期待するのだが、そんなものは一切入っていなかった。

マーキング類も手書きでやる必要があった。

のちに、プラ製パーツやデカールが付属するようになるのだが、それでも

まともな作品を作ろうとしたら、高度な技術力と創意工夫、そして飽くなき執着心が

要求されていた。

プラモデルが一般に普及する以前のアメリカ・ソリッドモデルのボックスアートと

インストの紹介というのは、おそらく本邦初公開ではないかと勝手に想像している。

発売時期などは不明だが、1950年代前半から半ばくらいかと推測しているが、

50年代後半になるとプラモデルの普及で、ソリッドモデルは衰退してしまう。

プラモデルの普及は、それまで一部のマニア、それも高度な技術をもった者

だけが行えたモデル作りを、誰でも手軽に、かつ確実にできることが可能になった

という点で、まさに革命的だったのだ。

モノグラムというと、世界最高品質のプラモデルメーカーとして知られているが、

元々はソリッドモデルを販売していた。

これからご紹介する、これらのボックスアートやインストはすべて

ソリッドモデルで、おそらく本邦初公開と思う。

メーカーロゴを変更したパッケージ。ロゴ以外は変更なし。

モノグラムのロゴというと、ヒコーキプラモを手にした少年のイラストを思い出す。

これは、初期のものでデザインもレトロっぽい。

日本のモデラーには、こちらの方がおなじみだろう。

上と比較すると、デザイン的に洗練されている。

バルサ材のパーツを自分で加工して、主翼や胴体を作っていくのだが、

やはりプラモのように簡単にはいかない。

それでも、角材を削って作ることを考えれば、まだいいのかもしれない。

この時期(1952~53年くらいか?)のキットは、従来のソリッドモデルと

異なる特徴をもっていた。

それは、風防や脚、プロペラなどの小物がプラスチック製という点だ。

お客さんが作りやすいように…という配慮なのだが、部品をプラで成形

することが一般に普及してきた時代背景もあるのだろう。

あとは、胴体や主翼などの主要パーツがプラになれば、それこそプラモの

誕生である。確かに戦前にフロッグのプラモが存在はしたが、世間一般への

普及という点では、戦後のアメリカプラモの存在は、あまりにも大きい。

その、まさに誕生前夜の状況が、このソリッドモデルに詰められているのだ。

本格的プラモが世に出る直前の模型の様子がわかる資料としては、まさに

第一級品と思われる(自画自賛)。

上のインストを見ると、機体下部に破線でカプセル型のパワーユニットが描かれている(上のF-84も同様)。

これは推測だが、固体燃料タイプのロケットエンジンではないかと思われる。

日本でも過去に「ロケッティー」という商品名で、同種のものが売られていた記憶がある。

このエンジンでモデルを飛ばして遊べるという趣旨なのだろうが、機体回収方法に万全を期さないと

全損という悲劇に見舞われる。

1958年公開の映画『追撃機』 F-86が画面イッパイに飛び回るのが、グー!

http://www.youtube.com/watch?v=QGSU6H5zv4U&feature=related

こちらは、上記のものとは異なりパーツ数を少なくして作りやすくした

お手軽キットシリーズ。ボックスアートもきわめて質素だ。

これも、バルサ材パーツとプラ製パーツの混合キット。

胴体と主翼、水平尾翼がバルサ材なのだが、一応それらしく

成形されているので、細かいことを気にしないのなら、そのまま

組み立てられる。

インストを見ると、プラ製パーツをいちいち「プラスチック製の風防」だの

「プラスチック製の○○」と記載しているのが、オモシロい。

そういえば、アメリカプラモのパッケージに「オールプラスチックモデルキット」

という表示があったが、要するにバルサ材パーツ入り混合キットではありませんよ…

そういう意味だったのか、と勝手に納得してしまう私だった。

F-84ゼロ距離発進映像

http://www.youtube.com/watch?v=cE6QmjAlHT8

F-84パラサイトファイター映像

B-36から発進、その後の回収などなかなか見られない

チョー貴重映像。

http://www.youtube.com/watch?v=D3bECsGocqE

F-84パラサイトファイター映像パート2

http://www.youtube.com/watch?v=IvEks8gbmgI&feature=related

F-86のライバルといえば…

こちらは、艦船シリーズ。

ソリッドモデルなので、主要パーツはバルサ材で

作られているが、小物パーツはプラ製となっており

ヒコーキと同じ構成。

LSTみたいなチョー地味なものもあったんだ、と驚いてしまう。

もっともWWⅡにおける上陸戦の花形でもあるため、アメリカでは

けっこうメジャーなのかも。

LSTの建造から戦地での活躍を撮影した映像を発見。

一見地味な艦船だが、これらの活躍なくして

アメリカの勝利はなかっただろう。

http://www.youtube.com/watch?v=OTSqhCdgwrI

ベトナム戦争時のLST映像

http://www.youtube.com/watch?v=AyTI8PsSyco&feature=related

次回の更新は、4月15日夜の予定です。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「突っ込め!」

「大尉殿、こちらへ!」

「ベルリンへの秘密通路かもしれませんぜ」

GOGOGOGOGOGOGO‥‥‥‥ つづく

つづく

レベルよ再び!

ボックスアートギャラリー

‥これらは、1964年に出現した!

「ビートルズ」のプラモデル!

数あるレベルのプラモの中で、きわめて異色的な

もののひとつだろう。

いかに人気絶頂といいながらも、大手模型メーカーが

生身のミュージシャンをモデル化するというのは、前代未聞だ。

再販してほしいプラモだが、おそらく版権や、莫大な

ロイヤルティーの支払いの関係で、再発売したくても、

なかなかできないのだろう。

もう復活することはないのだろうか。

従来のレベル・ボックスアートとは

一線を画す描き方をしている。

とてもポップな雰囲気で、レコードのジャケット風。

グループ名を見てほしい。

キットは一人分なので複数形の「Beatles」

ではなく、単数形の「Beatle」としているのが、

メチャおもしろい。

1/8スケールモデル。

以下、ボックスサイド3点。

こちらは、4人いるので「Beatles」の

複数形。

ボックスアートは、すべてDon Putman氏が担当。

原型師は、Tony Bulone氏がポール、Magda Kopek氏が他の3人を

担当した。

なお、Magda Kopek氏はレベルのフィギュアモデル「フラッシュゴードン」や

「ボナンザ」も手がけている。

ジョージのキットに関するWEBを発見!

http://www.alanoodle.com/george_tutorial.html

オッと……

「ビートルズ」のプラモでは、

これらを忘れちゃいけない。

ポーラーライツが、1968年公開の

アニメ映画「イエローサブマリン」に

登場した彼らを、モデル化して

いた。

1964年、アメリカ公演の際、空港で熱烈歓迎を受けるメンバー。wikipedia

当時、日本のマスコミは彼らの髪型を称して、「ビートルズ刈り」・「キノコ刈り」

などと、ヘンテコな名称を勝手に命名していた。

あの時代、日本の若い男性の髪型といえばケネディ風の「アイビーカット」か

橋幸夫の「スポーツ刈り」、男児は「ぼっちゃん刈り」が一般的だったように思う。

それだけにビートルズの髪型は衝撃的だったのだが、いま見るときわめて

フツーのお兄ちゃんだ。それだけ時間が経過したということなのか。

長髪イコール反抗的、エレキギターを持てばアイツは不良だの、エレキバンドの

コンサートに行けば即退学処分だ…なんて、正気の沙汰ではないことが横行

した時代だった。

当時のなつかし映像

ビートルズがやってきた!来日映像1966年。

降り立った羽田空港から、宿泊先のホテルに移動するにも

パトカーの護衛付き。テンヤワンヤの騒ぎがスゴイ。

http://www.youtube.com/watch?v=Ou__mIGfimU

ビートルズ日本武道館ライブ映像

ステージセットの恐るべきシンプルさ!

いまならステージ上に音楽機材がドドッと置かれ、レーザービームが飛び交い、

炎が吹き上がり、ライトがビコビコ点滅する。そんな光景を見慣れた現代から

すると、逆に新鮮さを感じる。

http://www.youtube.com/watch?v=MKOjiCebobE&feature=related

ビートルズ日本公演 前座映像

外国の大物アーティストが登場するだけあって、彼らを迎える

ブルコメ、ドリフ、ブルージーンズ、尾藤イサオ、内田裕也等も

張り切っている。とくに、この前座にドリフが出演していたなんて

サプライズだ。

http://www.youtube.com/watch?v=Xrt8Ego2kvQ

その他なつかしのボックスアート

アニメ「フラッシュ・ゴードン」映像

http://www.youtube.com/watch?v=6mT3FeaO_sM&feature=related

超ド迫力・アポロサターンロケット打ち上げ映像

http://www.youtube.com/watch?v=wvWHnK2FiCk&feature=related

おやっ?このハインケルのボックスアートは‥‥

He219とケイデットは、イギリスレベル版ボックスアート。

グンゼ・レベルのものとは、異なる絵を使用している。

このメッサーの勇姿にシビれたもんだ。

感動の一枚。

映画のワンシーンを見るようだ。

映画といえば、『空軍大戦略』。クライマックスは、これだ!

http://www.youtube.com/watch?v=43zVRey2XEs&feature=related

『空軍大戦略』のもうひとつの印象的なシーンは、

オープニングの閲兵シーン。空軍基地に降り立った

ドイツのお偉いさんを、部隊総出でお出迎えするところは

勇壮な行進曲と相まって、素晴らしかった。

http://www.youtube.com/watch?v=cNVVoH9-QH0

『空軍大戦略』予告編

http://www.youtube.com/watch?v=9a9qa2dOclI

被弾したドイツ機を、よくよく見るとHe100みたいな気がするが

そう思うのは私だけか?

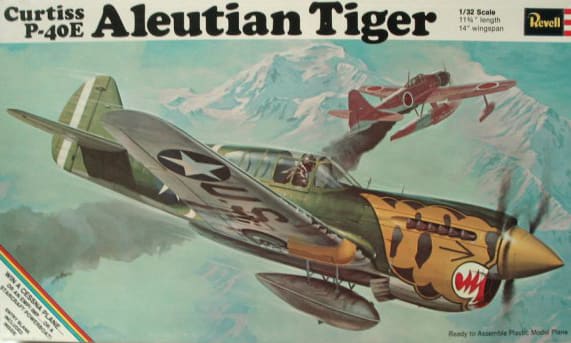

日本での発売当時、二式水戦の藤色塗装がモデラーの間で話題に

なった。アリューシャン方面では、実在したとかしないとか…

トレードウインドの実機映像

http://www.youtube.com/watch?v=msecEz-wzew

http://www.youtube.com/watch?v=I_1AS13lnjg

マリナーの実機映像

http://www.youtube.com/watch?v=F0uAa1WH51U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0w_fg9ylMpw&NR=1

荒々しい海の描き方が秀逸。レンウッド先生の腕が冴える!

A-5A実機映像

http://www.youtube.com/watch?v=CJL_rgRwAvM&feature=related

A-1実機映像

http://www.youtube.com/watch?v=nOk7oyviEoY

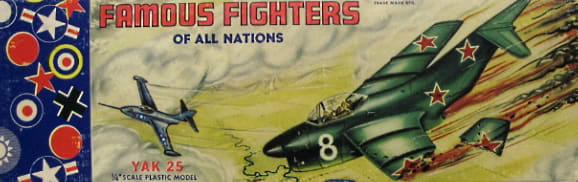

レベルはヘンな情報に惑わされず、ちゃんとモデル化しているのはさすが!

同じヤク25でも、これだけ違う。

ところで、この架空ヤク25(ミグ19)に関するWEBサイトを発見!

1953年当時の航空雑誌には、下記のイラストが掲載されており、あたかも実在するかのようなイメージを作り出していたので、オーロラばかりを責めるわけにはいかないのだが…

この情報にダマされたメーカーはオーロラを始め、リンドバーグ等があり

被害甚大(?)といえる。

でも、オーロラはこのミグが完全な嘘ッパチとわかっていながらも、

1970年代まで堂々と販売していた。

このオーロラの神経のズ太さの方が、むしろ驚きだった。

下記の解剖図を見ると、ナント双発となっている。

たしかに実在のミグ19は双発なので、いろいろな情報が

ミックスされていることがこの図からもわかり、大変興味深い。

Modeling Now and Then

上3枚のイラストは、「Modeling Now and Then」というWEBサイトに

出ていたもので、元々は1953年の航空雑誌「Air Trail」に掲載されて

いたものらしい。

Modeling Now and Then

これも同じサイトに出ていたものだが、架空ミグ19的な機体は

実在したことはした。

ミグ設計局の試作機で、これにいろいろな尾ひれがついて

幻の機体が誕生したのかもしれない。

当時、軍事機密の壁でガッチリ固めたソ連だったので

そのすき間から流れ出た情報を、西側軍事筋がツギハギして

まとめたのが架空ミグ19だったのだ。

この架空ミグの話は、アホなプラモメーカーの笑い話的なエピソードで

終わってしまいそうだが、本来は断片的な情報をいかにまとめて、ひとつの

事実に迫っていくかという情報論的な意味をもっているので、どうして

こんなヘンテコな結果になったのかを、検証する必要があるだろう。

裏を返せば、西側がいかにソ連の軍事力を恐れていたかという

証明にもなるからだ。

詳しくは、こちら(英文)

http://www.internetmodeler.com/2008/august/columns/nowandthen.php

ホンモノMIG19ゼロ距離発進映像

http://www.youtube.com/watch?v=SabWGCETDN0&playnext=1&list=PL086E345F8FAAA36C

レベルのトラの巻

次回の更新は、3月31日夜の予定。

※計画停電の影響で、更新の時期が

前後することが予想されます。

ご了承ください。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

ベルリン

「ドアは開いている。入りたまえ」

「ヴェルテルから伝言だ。

ボックスアートを積んだ列車は、

地下トンネルを 使って、

ヴィルヘルムスハーフェンに向かっている。

至急モスクワへ報告してくれ」 つづく

つづく

オーロラ・スロットカーの

素晴らしきボックスアート&広告集

パート2

ドジで間抜けなスパイ、スマートが靴底に仕込んだ

無線電話で連絡をとっている。

ボスからオーロラのスロットカーを入手せよ、との

指令を受けているのだろうか。人気テレビドラマ

『それ行けスマート』の主人公を使った広告だが、

アメコミ風だがリアルなイラストが素晴らしい。

『それ行けスマート』はアメリカのNBC系で65年から69年、

CBS系で69年から70年まで放映された30分ものの

テレビドラマで、ヘンテコな秘密兵器を駆使して、世界征服を

企む秘密組織と戦う…というパロディースパイドラマだった。

日本では66年から67年までNETテレビ(現:テレビ朝日)

68年から69年まで東京12チャンネル(現:テレビ東京)で

放映されていた。

『それ行けスマート』の映像。

『スパイ大作戦』の「おはよう、フェルプスくん」を

完全にパロッているところがオモシロい。

http://www.youtube.com/watch?v=XxOijINp6n0

オヤジもハマるスロットカー・レース。

子どものオモチャを横取りしちゃうほど

楽しいことをアピール。

「いい加減にしろよ、この馬鹿オヤジ」

レースをやりたくてバタバタしている

子どもの表情が、目に浮かぶようだ。

突然だが、F1といえばこの映画『グランプリ』が

最高。なつかしい葉巻型F1が大量出演。

しかも当時の大物レーサー、グラハム・ヒルやら

ジャック・ブラバム、ホンダのドライバーだった

リッチー・ギンサーなどが顔を出してくれる。

さらには、三船敏郎が日本チームのボスとして、

見事な存在感を示しているのが素晴らしい。

『グランプリ』オープニングのモナコGP。

接触事故で、ジェームス・ガーナーの

マシンが海に突っ込むシーンが、スゴイ。

http://www.youtube.com/watch?v=_it_LDxxIKY&feature=related

『グランプリ』スパ・フランコルシャンでの雨中バトル。

http://www.youtube.com/watch?v=tby3sEiTU8Y&feature=related

『グランプリ』イタリアGP。

http://www.youtube.com/watch?v=RO4PifwXyiw

YouTubeに見る日本のクルマ映像

1965年と67年のホンダF1勝利の記録

http://www.youtube.com/watch?v=KcJODrpCoK0

1967年イタリアGPにおけるホンダの勝利

http://www.youtube.com/watch?v=G8JhWyxekzQ&feature=related

空前絶後空冷F1ホンダRA302事故映像

http://www.youtube.com/watch?v=4yI8XFFP3Yg&feature=related

トヨタ2000GT 1966年スピードトライヤルの記録

伝説のレーサー福沢幸雄の姿も!

http://www.youtube.com/watch?v=dxXYmfgsR2Y

昭和32年の日本クルマ事情 当時のニュース映画より

http://www.youtube.com/watch?v=ya-_FRviJ0w

日本初DOHCエンジン搭載車は?ホンダT360レーシングトラック(笑)

当時のCM。高速輸送時代の幕開けか!?

http://www.youtube.com/watch?v=TQ_JZ69iR7A

スバル360のCM映像。画質は悪いけれど、あの

てんとう虫がよみがえる。

http://www.youtube.com/watch?v=rWE4p-t3gj4

トヨタ・パブリカのCM映像。

リクライニングシート、ラジオ、ヒーター装備の「デラックス」仕様で、

1963年の発売。

http://www.youtube.com/watch?v=temknsJrLSE&feature=related

トヨタ・パブリカのCM映像を、もうひとつ。

オートマチック仕様で、女性にやさしいクルマをアピールしている。

http://www.youtube.com/watch?v=6onEU9oDo2M&NR=1

ダイハツのオート三輪・ミゼットのナマCM映像

http://www.youtube.com/watch?v=bEBmAGdAhHk

マツダR360CM映像 1960年頃

http://www.youtube.com/watch?v=8gRAR64gm1s&feature=related

オマケ

下のボックスアートを、よく見てほしい。

「ゾッとするような稲妻の直撃」

そんな意味だろうか。

ボックスアートの中央に、稲妻マークに

上記ロゴをあしらったこれらのバージョンは、

日本ではあまり知られていないような

気がする。

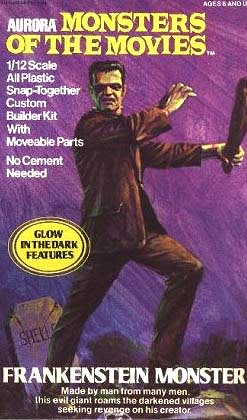

オーロラのモンスタープラモの最大の

売りは、「暗闇で青白く光る」パーツが

オマケで入っていたことだろう。

蛍光プラで作られた頭部や手を

取り付けることで、暗闇でボーッと

浮き出る姿に、より恐怖感をかき立てる

…といった演出が楽しめるようになっていた。

狼男のモノクロ映画

http://www.youtube.com/watch?v=zTNQEd8D4pg&feature=related

『オペラ座の怪人』といえば、ロン・チャニー主演のこの映画

だろう。ドクロのような怪人の顔が、メチャ恐い。

http://www.youtube.com/watch?v=Q8zkYCEOUJY

フランケンの姿を強烈に印象づけた映画が、コレ。

http://www.youtube.com/watch?v=QiIb45F6XmI&feature=related

「暗闇で青白く光る」を強調するため、

絵を手直ししている。

下の絵と比較すると、その違いは

一目瞭然だ。

とくに、セールスポイントの頭部・手の部分を

青白く発光するイメージで描き、旧版との

違いを強調している。

ただし、絵の不気味さという点では、

やはり旧版の方が優れている。

旧版ボックスアート

ドラキュラ映画は、こちら。

http://www.youtube.com/watch?v=20GV66Vjogw&feature=related

こちらは、頭部・手以外の包帯や

コブラまで発光するイメージで、

描き直している。

旧版と比較すると、やはり不気味さと

いう点では、イマイチで下手をすると

病院から逃げ出してきた全身打撲の

患者みたいな感じもする。

ただ、利潤追求を第一とする民間企業は

絵のクオリティーを落としてでも、セールス

ポイントを強調する必要があったのだろう。

旧版ボックスアート

ミイラ男の映画は、こちら。

http://www.youtube.com/watch?v=_yyLzlDT4vs

その他、モンスターもの映像

『事件記者コルチャック』オープニング

怪奇事件を追いかける事件記者のTVドラマで、1974年から日本テレビ系でも

放送していた。

http://www.youtube.com/watch?v=-Xfl0m6U8IE

テレビドラマ『怪奇家族』オープニング

http://www.youtube.com/watch?v=75Pk9jiO848&feature=fvw

劇場版『怪奇家族』予告編

http://www.youtube.com/watch?v=9KlfdqdEXnA&playnext=1&list=PLF075061F38FEE05C

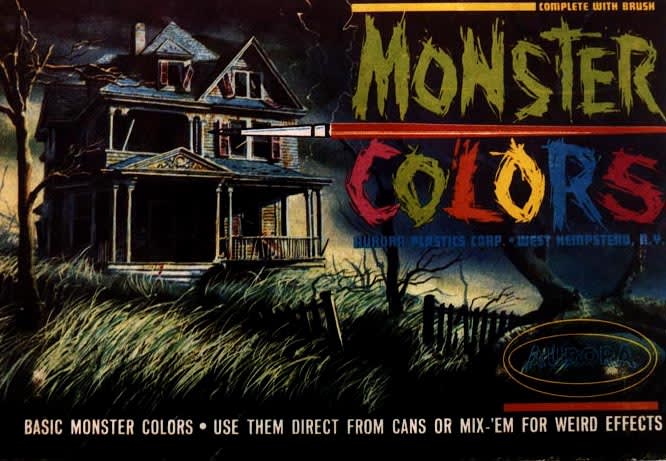

こ、これは…

これは、お化け屋敷のプラモではない。

基本となるモンスター用カラー(そんなものが、あるのか?)をチョイスした

塗料セットなのだ。

迷彩基本色セットみたいなものは、プラモの世界ではあって当然という

感じだが、モンスターものに特化した塗料セットは、後にも先にもオーロラが

唯一だろう。

ここまでモンスターものにのめり込むオーロラは、偉大である!

オーロラ・プラモのトラの巻

次回の更新は、3月15日夜の予定。

久しぶりにレベルをやります。

あの4人組のプラモがあったりして…!

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「こちら監視所、輸送列車が到着したぞ」

「ポイントを切り替えろ

もうベルリンには戻らんぞ」 つづく

つづく

オーロラ・スロットカーの

素晴らしきボックスアート&広告集

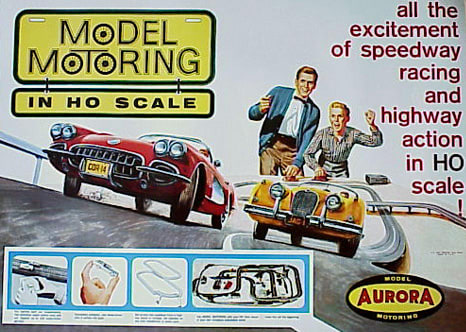

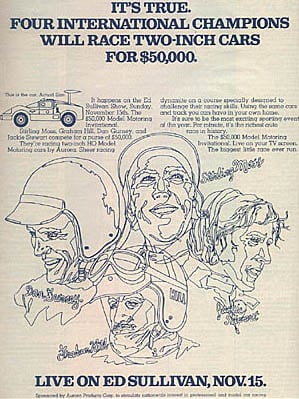

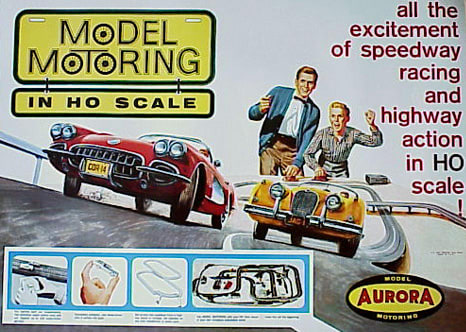

かつて、アメリカ(日本もそうだったが…)で一大ブレイクしたのが

スロットカー。

メーカーのMODEL MOTORINGとオーロラが提携して発売したアイテムの

ボックスアートや広告をご紹介しよう。

レースの興奮が、ビンビン伝わってくる秀逸な絵だ。

こんなボックスアートを見せられたら、クルマ好きの男の子は

イチコロだ。クリスマスのプレゼントは、これっきゃない。

これをねだられる親はたまったものではないが、世の中

大ブームとなれば、渋々買ってやらざるを得ない。

スロットカー自体は、HOスケールなので小型なのだが、

レースの迫力を出すため、クルマのアングルとか人物の

表情とかを、イラストレーターはよく研究して描いてる。

とても優秀な人物だと思う。

お客さんの購買意欲を高めるのも、イラストレーターの

腕次第…ということだろう。

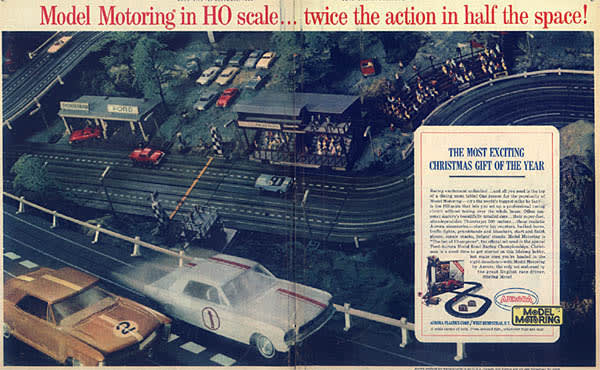

これも、レースが超盛り上がっている雰囲気を伝える優れた絵だ。

右端の人物など、完全にのめり込んでいる。

子どもが何かに熱中しているときの顔って、こんな感じだ。

ポケットから財布が盗まれたとしても、けっして気がつかないだろう。

パパの熱烈なる声援も、聞こえてきそうだ。

上の絵とは異なるバージョン。

パパの左側にはママ(?)、背後には顔だけのギャラリーの姿が

見える。クルマもフォードの新型(当時)に変更されている。

サーキットの雰囲気モロ出しのアートがメッチャいい。

しかも、描かれているのはフォードの「ムスタング」だ。

いまでは「マスタング」というのが正しいようだが、

オジサンにとっては、誰が何といおうと「ムスタング」なのだ。

1968年公開のアメリカ映画『ブリット』では、マックイーンが乗る

ムスタングのハデなカーチェイスが話題を呼んだが、これを見たら大人でも

このスロットカーを買ってみようと思ってしまう。

ちなみに『ブリット』のDVDは、こちら。

『ブリット』といえば、カーチェイスシーンが有名。

マックイーンが乗るムスタングGT390と犯人のダッジ・チャージャーが

サンフランシスコの坂道をジャンプしながら駆け回る場面は、よかった。

このカーアクションは、当時メチャ刺激的だった。

http://www.youtube.com/watch?v=p-y1VUdnQXo

マックイーンの代表作のひとつが

これ。本格的カーレース映画として

臨場感たっぷりに描かれていた。

『栄光のル・マン』

http://www.youtube.com/watch?v=xw1ma7c1Hs8&feature=related

もうひとつ、彼が出演する映画で忘れてならないのが『大脱走』

バイクで逃げるシーンが最高!鉄条網を飛び越えるシーンは、スタントマンが

やったらしいが、それでもきわめて印象的だ。

http://www.youtube.com/watch?v=gFTVaOTviP4&feature=related

以下、オーロラ・ムスタングの広告3点

バイクのスロットカー、いやスロットバイクもあった。

アメコミ風広告は、見ていて楽しく、

しかも、きわめて巧妙な広告でもある。

なぜなら、アメコミ雑誌の中にこの手の広告を

さりげなく仕掛けておくと、子どもたちは何の

抵抗感もなく受け入れてくれる。

あたかも掲載されているコミック作品の延長で

あるかのような感覚で、広告を見てくれるのだ。

そのためかオーロラばかりでなく、レベルやモノグラム、

その他メーカーも、いろいろ手法を凝らした広告を

掲載している。

オーロラ・スロットカー トラの巻

筆者のトーマス・グラハムというオジサンは、アメリカプラモの

ライターとして、けっこうメジャーらしく本書以外にも、レベル、

モノグラム、オーロラに関する書籍を書いている。

YouTube チョッと気になるクルマ映像集

ポンティアック1959年型広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=U1nrOFRyi5U&feature=channel

1957年型キャデラック広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=hxyQKhp8N4U&feature=related

キャデラック・エルドラドブロアム映像

http://www.youtube.com/watch?v=dvYTujgDfZA&feature=fvwrel

1957年型シボレー広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=-7xSIu0NI3A&feature=related

1956年シボレートラック広告映像(当時)パート1

http://www.youtube.com/watch?v=yWJkUAN7rtQ&feature=related

1957年シボレートラック広告映像(当時)パート2

http://www.youtube.com/watch?v=XDZm7w-IovM&feature=related

1954年型マーキュリー広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=Pj-FHvN8dX4&feature=related

古き良き時代のアメ車映像

http://www.youtube.com/watch?v=ukFQuGvYC7o&feature=related

1958年型プリマス広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=IQG9-hA6BkQ&feature=related

1957年フォード・コンバーチブル広告映像(当時)

http://www.youtube.com/watch?v=BDw2m-eB7rs&feature=related

1957年型エドセル広告映像(当時) このクルマは、フォード最大の失敗作といわれる。

http://www.youtube.com/watch?v=ULuXAIpAZuU&feature=related

1956年型ダッジ広告映像 3人の空軍パイロットが自宅からクルマでご出勤。

3機編隊ならぬ3両編隊(?)で基地に到着。各自戦闘機に搭乗し、3機編隊で

発進するというストーリーが笑える。

http://www.youtube.com/watch?v=1kVpTSj0gv0&feature=related

1956年型ダッジ広告映像 クルマの製造シーンが興味深い。

http://www.youtube.com/watch?v=D6Lh0unNoTI&feature=related

1955年ルマン24時間耐久レース 壮絶な事故現場

http://www.youtube.com/watch?v=Wa1VfvOa1x4

1955年ルマン24時間耐久レース 事故映像 会場は大パニック

http://www.youtube.com/watch?v=CTd60AERIKU&feature=related

メッサーシュミットの三輪自動車広告映像

http://www.youtube.com/watch?v=w46gw8YMTeA&playnext=1&list=PL470361A76A3C69B2

ハインケルの三輪自動車映像

http://www.youtube.com/watch?v=4wBi5joR89U

BMWのバブルカー広告映像

http://www.youtube.com/watch?v=6PBGHQSCxUQ&feature=related

BMWのバブルカー広告映像2

http://www.youtube.com/watch?v=wQtytMazuhY&feature=related

BMWのバブルカー広告映像3

http://www.youtube.com/watch?v=UASfWHHe4ds&feature=related

ケッテンクラート 生産・オフロードテスト走行映像

http://www.youtube.com/watch?v=XMf26-oRw70&feature=related

ケッテンクラート オフロード走行映像 バツグンの悪路走行性を証明

http://www.youtube.com/watch?v=iQeNEnNA1Po&feature=related Wikipedia

Wikipedia

あのFuturaがニューヨークへやって来た 当時のニュース映画より

http://www.youtube.com/watch?v=lPmruel5AM8&feature=related

Futuraが登場する映画 1959年のグレン・フォード主演『It Started with a Kiss』より

http://www.youtube.com/watch?v=RHMLqe5y7Ag&feature=related

これは貴重、オーロラ・スロットカーのCM映像

シッカリ見るように!

http://www.youtube.com/watch?v=csc6FendZlE&feature=related

その他オーロラCM

http://www.youtube.com/watch?v=O-n3h107eCs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XAwExUlZ6YY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7J_TNvY2WoY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=FqvziLOanKY&feature=related

次回の更新は、2月28日夜の予定です。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「鉄道はダメです。ことごとく破壊されました」

「あれを使うしかないだろう。私が、総統の許可をとる。

列車を至急ベルリンに呼び戻せ」

「最初から使えば、こんな失態はなかったぞ。

またしても怠慢が繰り返された。

輸送作戦を立案した者は誰か!

一兵卒に降格のうえ、総統大本営の便所掃除を命ずる!

いますぐだ!!」

1940年8月26日、イギリスはベルリンに対する

初空襲を敢行した。

被害は比較的少なかったが、総統の受けた衝撃は

計り知れないものがあった。

総統は、若き建築家アルベルト・シュぺーアに

爆撃にも耐える鉄道用地下トンネルの建設を命じた。

これをドイツ全土に張り巡らせ、第三帝国の動脈を支えるのだ。

トート機関や国家労働奉仕団に総動員がかけられた。

慢性的な労働力不足を解消するため、ヒトラーユーゲントの

若い力も動員された。

彼らは過酷な条件のもと、突貫工事で完成を急いだ。

1943年以降、ドイツに対する空襲が激化すると、

工事はさらに拍車がかけられた。

しかし、1945年の時点で一部の地下トンネルが完成しただけだった。

繰り返される設計変更、資材不足、労働力不足、さらにはドイツ国内の

あらゆる資源の枯渇が足かせとなってしまったのだ。

しかも総統は、地下トンネルの存在を軍事機密として封印してしまった。

側近の一部の者しか、その存在を知らされていなかった。

使用するにも、そのつど煩雑な総統の特別許可が必要だったのだ。

ベルリンが敵に包囲されようとしている、まさにその瞬間にも… つづく

つづく

※地下トンネルの話は、架空です。

フロッグ・ボックスアートギャラリー

ハセガワ・フロッグ提携時代のフロッグ・ボックスアート展示

このときは、ハセガワ製品がフロッグブランドで発売されていた。

購入した大半のイギリス人は、中身が自国の製品だと

思っていたのではないだろうか。

オマケ・なつかしいハセガワ版ボックスアート

フロッグのいいところは、自国イギリスばかりでなくモノによってはオーストラリアの

マーキングも楽しめるという点だ。

日本製のプラモで、オーストラリア軍のデカール付というのは、ほとんど見当たらない。

ボックスアートを見ることで、オーストラリアは大英帝国の一員として強い絆で

結ばれていることがよくわかり興味深い。

相当地味なアイテムだが、かつてハセガワ・フロッグブランドで国内生産していたのが思い出される。

どれくらい売れたのか、チョッと気にかかる。

別バージョンのボックスアート。

構図は同じだが、上とはまったくの別モノ。絵の仕上がりは、こちらの方がいい。

レーンウッド先生風ボックスアートがいいな。

もうひとつオマケ

なつかしきハセガワ・フロッグブランドのパッケージ。

タミヤ・MMシリーズのボックスアート風に、背景を白に

している。マルサンの1/50航空機プラモの後期のもの(ボックスサイドが

黒のタイプ)も白の背景だったが、何となく目新しくて新鮮だった。

チョッとひといき イギリスの懐メロ

どうも懐古趣味にドップリ浸かってしまい、申し訳ないです。

髪型や服装に、時代を感じる。

ワシのオカンも、一時期こんなファッションをしていたナ。

ヘレン・シャピロの「悲しきかた想い」を聴きたい方は、こちらへ。

1961年の大ヒット曲!…でも、動画じゃないんだよね。

http://www.youtube.com/watch?v=5I2cG-ed6hw

彼女の古き良きモノクロ動画は…

http://www.youtube.com/watch?v=GvBfm2XPIiw&feature=related

YouTubeやじ馬映像館

当やじ馬考古学が、独断と偏見で選んだ、チョッと気になる映像集。

フェアリー・ガネット実機映像 YouTubeでなければ、多分

映像を見る機会はないかも…

http://www.youtube.com/watch?v=NhZRVc9SS0M

スーパーセイバー・ゼロ距離発進映像

http://www.youtube.com/watch?v=wDstVGAmI74

スーパーセイバー事故シーン この映像は全編7秒なので、しっかり見るように

http://www.youtube.com/watch?v=NyJkKcXYqSU&NR=1

F-101が世界最高速記録を樹立したことを伝える当時のニュース映画

http://www.youtube.com/watch?v=Zvvzxf4WQZ4

新鋭機F-101の優秀性を伝える1957年アメリカ空軍の記録映画

http://www.youtube.com/watch?v=YcXY38mqQ9E&feature=related

1959年のニュース映画より、F-105初期タイプ飛行映像

http://www.youtube.com/watch?v=-n7df2CjxKA&feature=related

バルティー・ベンジャンス 1941年記録映画より 総天然色だぞ

こんな地味な機体なのに、YouTubeにはチャンと映像があるなんて、すごい!

http://www.youtube.com/watch?v=QBSqai34fr4&feature=related

次回の更新は、2月15日夜の予定。

オーロラ・スロットカーをやりますヨ。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

輸送列車は、夜間敵の目を避けつつ、迂回路を爆走した。

「諸君、われわれの目的地は

ヴィルヘルムスハーフェンと決まった」

しかし、鉄道網はいたるところで破壊されていた。

われわれが進むべきルートには、破壊された車両が

無惨にも横たわっていた。

大型クレーンを持たない輸送部隊には

線路の復旧など、とてもできない相談だ。

かつてパリにボックスアートを輸送したときは、

国防軍全軍による支援作戦があった。

しかし、いまは…何もなかった。

主役がやられている。エンジンも停止し、片肺状態。

銃座から激しく発砲して、敵機に抵抗はするものの

このままでは墜落は時間の問題、まさに絶体絶命のピンチだ。

連合国側の機体でありながら、これだけボコボコにされている絵も

珍しい。敵国ドイツ並みの扱いだ。

でも、所属が自由フランス軍だから、まあいいか…あいつら居候だし、

自国イギリス軍でもないし…そんなイメージがあるから、

ボコボコにされたのだろうか。

「ロレーヌの十字架」をイメージした自由フランス軍のマークが

目新しい。日本では、ド・ゴール将軍が率いる軍隊として知られて

いるが、実際どのような塗装やマーキング類が施されていたのか

ほとんど知られていない。

自由フランス軍を知る資料として、このプラモは貴重だ。

自由フランス軍の国籍マーク

参考資料

「ロレーヌの十字架」が描かれた自由フランス軍旗。

この十字架は、フランスの国民的英雄ジャンヌ・ダルクを

象徴しているともいわれている。

祖国フランスを征服したドイツに対する、抵抗のシンボルでも

あった。まさに「ロレーヌの十字架」VS「カギ十字」の「十字」決戦

だったのだ。

こちらは、対独協力政府

フランス・ヴィシー政権の軍旗。

三色旗をベースにしたデザインは

自由フランス軍と同じだ。

イギリス仕様のヘルキャットは、アメリカ仕様を見慣れた日本人には新鮮だ。

ヤンキースタイル丸出しのヘルキャットだが、イギリス軍の塗装をすると渋くて

トラディショナルな雰囲気になるから不思議だ。

フロッグの好きな点のひとつは、たとえアメリカのヒコーキでも自国イギリスとか

オーストラリア、自由フランスといった日本人には珍しい仕様のデカールをいれて

あることだ。国産プラモでは味わえない楽しさがあって、エエなあ。

スピットファイアーとシャークマウス、珍しい組み合わせだ。

でも、曲線が多く女性的なスタイルのスピットには、あまり似合わないな

…そんな気がする。

オーストラリア軍の国籍マーク

(WWⅡ時)

現行タイプは、中央にカンガルーが

描かれている。

ハセガワ・フロッグ版で、国内でも流通していたのを思い出す。

昔も今も日本のメーカーでは、とてもモデル化しないような地味な機体では

あるけれど、プラモがあったおかげで実機の存在を知ることになったのは、

よかったと思う。

このようなケースは、割と多いのではないか…

ポルトガル軍の国籍マークが珍しい。

ハセガワ・フロッグ版でも、確かこのデカールが入っていたと記憶する。

フロッグとの提携により、イギリス製のプラモがとても身近になり、当時金欠病の

中学生だった私には、懐に優しいプラモの出現は大変助かったものだ。

純国産プラモにはない驚きや楽しさが多々あって、とても新鮮だった。

ポルトガル軍の国籍マーク

キリスト騎士団の十字をデザインしている。

こうやってみると、十字の国籍マークは

ドイツの専売特許ではないことがわかる。

インドシナ戦争時のフランス軍バージョンが珍しい。

オマケ

機体に補助ロケットや爆弾、増槽などフル装備の物々しさがよかったナ。

YouTubeやじ馬映像館

当やじ馬考古学が、独断と偏見で選んだ、チョッと気になる映像集。

アラドAr234実機映像 そり付機体は、着陸がメチャ恐そう。

http://www.youtube.com/watch?v=o6oxQYECkgQ&feature=related

世界最初のジェット機ハインケルHe178飛行映像

http://www.youtube.com/watch?v=5oCdKGnWWxc

さらに、出血大サービス!

カナダ航空雑誌の

レーンウッド先生特集記事

日本初公開!

こんな特集記事を、日本の雑誌でもやってくれないかなー!

プラモ・ボックスアート以外の、先生の作品。

先生は航空機ばかりでなく、このような絵も手がけている。

「ノアの方舟」を翻弄する洪水の表現がすばらしい。

このリアルな筆さばきは、往年のレベル艦船プラモのボックスアート

以上に冴えている。

プラモのボックスアートに

書かれたサインは、小さすぎて

判読しにくかったが、拡大して

みると特徴あるサインがよくわかる。

次回の更新は、1月31日夜の予定。

新年を迎え、当ブログではさらなるパワーアップを目指し

ガンバリます。

今後の掲載予定を、アバウトながらお知らせしますので、

ご期待ください。

オーロラ・スロットカーの世界

スロットカー自体は、手のひらサイズなのだが、ビッグスケールものに

匹敵するような迫力を感じさせる。

この絵を見た子どもたちは、もうイチコロだろう。

サーキットの雰囲気を伝える絵がイイ。

男の子なら、見た瞬間にワクワクドキドキすること請け合いだ。

イラストレーターの職人技が光る一枚だ。

ジオラマ風に作られたサーキットに、購買欲がそそられる。

子どもをその気にさせるオーロラの広告手腕は、いつ見てもすばらしい。

アメコミ風広告というのは、オーロラばかりでなく

レベルやモノグラムを始めとした各メーカーが

よくやっていた。

いかにも広告ですよ、といったものよりアメコミに

した方が、子どもたちには抵抗感なく受け入れて

もらえたのだろう。

アメリカのソリッドモデル

1950年代前半のアメリカでは、ヒコーキモデルといえばソリッドモデルが

主流だった。日本では取り上げられることのない、この時代のソリッド

モデルを取り上げる。モノグラムを始め、有名無名各メーカーの

ボックスアート・インストを一挙ご紹介。本邦初公開!

モノグラムは元々ソリッドモデルの販売をしていた。

プラモデルメーカーのモノグラムをご存じの方は多いと思うが、

ソリッドモデルメーカーとしては、どうだったのだろうか。

未知なる世界が、いま明かされる!

スピーデイビルト・シリーズ

メーカーロゴが異なるバージョンを、ふたつご紹介。

上のロゴはごくごく初期のもので、日本ではほとんど知られていないタイプ。

ヒコーキを持つ少年が描かれた初期のロゴ。

日本でおなじみのモノグラム商標は、このロゴの次のタイプで

少年のイラストや全体のデザインが、より洗練されている。

上のシリーズとは別モノ

1952年発売のF-84サンダージェット。

一見プラモのように見えるが、胴体や主翼などの主要パーツはバルサ材でできている。

従来のソリッドモデルなら木材を削るなどして、自分で加工しなければいけないのだが、

消費者に配慮して最初から成形してあるのはうれしい点だ。

木材では作ることが困難な車輪などの小物パーツにいたっては、プラ製にするなど

細かいところまで神経が行き届いているのが、すばらしい。

完成品を見ると、プラモとそれほど変わらない精度に驚かされる。

もう一つの老舗・リンドバーグ

当時のプラモがわかるイラストによる商品一覧。

アメリカ中小メーカーのボックスアート

中小メーカーでも、なかなかイイ絵があるゾ!

ITC

ホビータイムス

ストロンベッカー

コメット

IMC などなど…

などなど…

当ブログを、今後ともよろしくお願いいたします。

※フロッグものは、まだ続きます。

ドイツ軍によるボックスアート輸送大作戦

「クソッ、昼間は危険だ。日没まで、ここで待機しろ」

「こちら先導機。線路を破壊した。ヤツら、港には行けないぜ」 つづく

つづく

しばらく初期のフロッグの話が続いたけれど、今回から

日本でもおなじみのものが登場。

なつかしの袋ものシリーズ

国産プラモで袋ものというのは、あまり一般的ではないが

イギリスではフロッグを始めエアフィックスが、この方式を採用して

いた。箱詰めと比較すると、コストの面で有利であり、中身が

見えるというのも購入にあたり内容の確認ができ、安心感がある

という長所がある。

しかし、その反面ビニール袋であるため、穴が開きやすくパーツが

紛失しやすいという短所もあった。フロッグの場合、割と丈夫な

袋が使用されていたのだが、それでも店頭では多くの人の手が

触れることにより、いつの間にか穴が開いて、そこから小さな

パーツがポロリと落ちる…なんてこともあった。

その後、箱入りに変更されたものが多かったが、小売店の要求を

受け入れて、パーツ紛失対策をとったのだろう。

1909年にドーバー海峡横断に成功したブレリオ機のプラモで、

芝生をイメージしたシートが付属している。

オマケ

ブレリオというと、ライバルのラタムとのドーバー海峡横断飛行を

めぐるバトルが知られている。

ブレリオ機実機画像 Wikipedia

着陸装置がチャリンコ風車輪だったり、胴体が骨組みむき出しの

状態だったりと、初期の航空機の雰囲気がよくわかる。

ラタムとアントワネット機実機画像 Wikipedia

ライバルのブレリオ機より先にドーバー海峡横断飛行に挑戦したが、

エンジントラブルで海上に不時着水してしまう。

後日、ブレリオの挑戦を知ったラタムは、予備の機体を使って

ブレリオ機が離陸する時間より前に離陸し、ブレリオを出し抜くことを

計画するが朝寝坊で失敗してしまうというトホホなオジサンでもありました。

ここから箱モノ

自国のヒコーキなのに、敵機にやられている珍しいボックスアート。

損害を省みず勇敢に出撃するイギリス航空隊を表現しているのだろうか。

このスマートな機体がイイ。

筋肉質で鋭く切り取られたようなデザインは、いかにも究極のレシプロ双発戦闘機を

イメージさせる。

背景もイギリスの片田舎風でイイ雰囲気に描かれており、単なるプラモのパッケージで終わらせる

のが惜しいくらいだ。

実機画像

ともにWikipedia 右の写真は艦上戦闘機型のシーホーネット

背景をブラウン系絵の具の濃淡だけで表現しているところが、水墨画にも通じるところがあり、

大変興味深い。

しかも背景の中央部あたりを白っぽく描き、夕陽のまぶしさを体感できるような表現は、この作者が

タダ者ではないことがわかる。

滑走路の機影でスピード感を表現するとは、オヌシもなかなかやるのう。

次回の更新は、1月15日夜の予定。