≪印刷人のフィルム・フィルムカメラ史探訪 VOL-10≫

印刷コンサルタント 尾崎 章

7月12日は、イーストマン・コダックの創設者:ジョージ・イーストマン(1854~1932年)の誕生日で、ジョージ・イーストマンはガラス乾板製造のイーストマン写真乾板会社を1880年に設立している。1888年に発売した100枚撮りロールフィルム充填済みの簡易カメラ「The Kodak」が大ヒットしてグローバル企業のベースを確立している。

社名になった「Kodak」は、ジョージ・イーストマンが考案した造語で、力強い「K」文字が好きなジョージ・イーストマンは「Kで始まり、Kで終わる」造語を考案したとされている。更にグローバル企業への発展を前提に、世界の様々な言語でも発音しやすいことも考慮したことも報じられている。

外式リバーサルフィルムの世界標準「Koda chrome」

この「Kodak」のネーミングと同時に黄色をコーポレートカラーとして導入、「活発」「鮮明」「発展」をイメージする黄色は「コダックイエロー」として全世界が認知するところとなった。

懐かしのフィルム、右から「Kodak disc Film」、「Kodak 110」ポケット、「Kodak 126」インスタマチック、「Kodak 127」ロールフィルム

街から消えたコダックイエロー看板

2012年1月に「米国連邦破産法第11条」の適用をニューヨーク州裁判所に申請したイーストマン・コダックは、2013年9月に法的整理から脱却して基幹事業を写真関連ビジネスからグラフィックアーツ関連事業に事業集約を行う展開を行っている。

こうした展開に伴いコダックの写真ビジネス全盛期に国内各地の写真・DPE店に富士フィルムと競って建てられた「コダックイエロー看板」も姿を消す状況に至っている。

街中DPE店のコダック看板

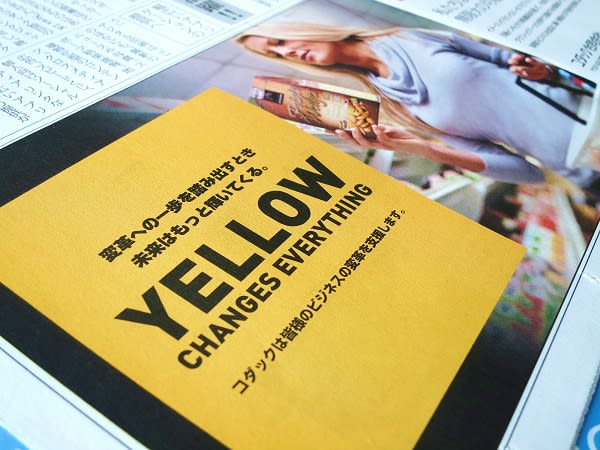

街角から「コダックイエロー」は姿を消したが、グラフィックアーツ事業分野では積極的なビジネス展開を行っており、「コダックイエロー」は「Changes Everything Yellow」キャッチコピーのベースカラーとしても健在である。

Yellow Changes Everything

グラフィックアーツ領域でのアグファレッド

イーストマン・コダックと共に世界の銀塩写真業界をリードしたアグファ・ゲバルト、写真フィルムビジネスは2004年に別会社:アグファフォトに事業売却を行い当該事業からの撤退を行っている。フィルム事業を継続したアグファフォトも残念ながら僅か一年余の短期間に経営破綻を来たし、その後はアグファフィルムのブランドを獲得したドイツ及び国内企業よりフェッラーニア(イタリア)等のOEMによるアグファブランドフィルムが数種販売された経緯がある。フィルム事業撤退後のアグファ・ゲバルトは、グラフィックアーツ・印刷関連ビジネスを核に活発なグローバル展開を行っており、新聞印刷用プレートビジネスでは過半数の世界トップシェアを有する状況にある。

一世風靡・アグファレッドパッケージのRapid Film

アグファ・ゲバルトのコーポレートカラーは「アグファレッド」と称される朱赤色でパントーンカラー指定では「Worm Red」、網点再現では、M95%+Y100%で再現される色相である。アグファでは、フィルムパッケージは元より各種アグファ製品のパッケージ、広告宣伝・広報活動に「アグファレッド」を多用、ユニークな使用例としては1974年から1984年にかけて販売されたアグファブランド・フィルムカメラのシャッターレリーズボタンに「アグファレッド」を採用している。該当機種としては、1974年発売のAGFA MATIC 4000(110ポケットカメラ), 1977年発売のAGFA OPTIMA1035,1535(コンパクトカメラ) 1980年発売のAGFA SELECTRONIC 1~3(MF一眼レフ)等に見る事が出来る。

アグファ・マチック4000 ポケットカメラ

アグファ・Selectronic-1

黒基調・無彩色ベースのカメラボディにワンポイントとして配された「アグファレッド」のシャッターレリーズボタンは、カメラに「温かみ」をプラスする好デザインとして高い評価を博した経緯が有る。

アグファレッドのアグファブース(World Publishing Expo2014会場)

フジフィルム・グリーンの市場席巻

富士フィルムは、旧社名の富士写真フィルム㈱当時の1958年にコーポレートカラーとして「グリーン」を制定している。

「グリーン」を選定した理由としては、①明るいイメージ色 ②世界的に好まれる色 ③店頭陳列効果が大きい ④業界他社の採用例が無い事を挙げている。

フジフィルム・グリーンで統一されたNeopan SSフィルム

同社は、2008年10月の富士写真フィルム㈱から富士フィルム㈱への社名変更時にも「フジフィルム・グリーン」としてイメージが定着している事よりブランド資産としてコーポレートカラーの継続を行っている。

フジフィルムProvia400XとVelvia100フィルム

添付写真のフィルムパッケージは1952年発売の代表的モノクロネガフィルム「ネオパンSS」と現行カラーリバーサルフィルムで若干の色相変化はあるものの「フジカラー・グリーン」で統一され、競合他社が写真フィルム事業からの撤退・縮小を行っている為にヨドバシカメラ等の大型カメラ店のフィルムコーナーは「フジフィルム・グリーン」で埋めつけられた感がある。

富士フィルムは、街中の富士フィルム看板を掲げたDPE店の店頭配色も「フジカラー・グリーン」を基調とする展開を積極的に行った経緯が有り、現在でも「フジフィルム・グリーン」に統一されたDPE店を見る事が出来る。

フジフィルム・グリーン基調のDPE店

「青窓・白壁」エーゲ海・ミコノス島のフジカラーラボ

エーゲ海の真珠と呼ばれサントリーニ島と共に人気観光地であるミコノス島は、「白壁」「青窓・青扉」を基本とした街並みが大変美しい島である。

エーゲ海の真珠「ミコノス島」

白壁・青窓・青扉の基本ペイントは、レストラン、商店、ホテル、個人住宅は元より教会等々まで徹底化され、エーゲ海の「明るい太陽」「青い海」のもと眩しいばかりの素晴らしい景観を造り出している。

コモノスタウンは、白壁・青窓の基本配色

ではミコノス島の「フジカラーラボの配色は?」の疑問を抱き、同島の撮影訪問時にミノノスタウンの迷路をフジカラーラボ探しで彷徨した経験が有る。

ようやく見つけたフジカラー指定ラボ「PHOTO EXPRESS」は想像に反して「白壁・緑窓」! ここまで徹底した営業指導力を行使できる富士フィルムのビジネス戦略に改めて感動・驚嘆したことは言うまでも無い。

ミコノスタウンのフジカラーラボ