イースIIIに関しては、X68000版を発売当初にクリアしたのですが、内容をほとんど覚えていませんでした。ハードオフでスーパーファミコン版が300円(税別)で売っていたのを見たとき、イースIIIってどんな展開だっけかと疑問に思ったこともあってつい買ってしまい、いっそのことシリーズを初代にまでさかのぼってもいいかと思ってプレイし始めてしまいました。もちろんIIもプレイ済み。

スーファミ版はトンキンハウスによる移植。ファミコンで『太陽の神殿』や『ロマンシア』を移植した付き合いです。オープニングに紙芝居風のプロローグが追加されていましたが……。

アドルの顔がなんかヘン! ちょっと健康状態を疑ってしまいます。ドギはまあこんな雰囲気でしょうけど。

なんでも占いによるとドギの生まれ故郷に異変があるらしいとのことで、二人で向かうことにしました。その道中……。

にゃー!

ヤマネコもヘンになっています。遠近感も体のつくりもヘンです。アドルの顔といい、異変はドギの故郷にとどまらず、ゲーム製作現場にまで広がっている様子。

こちらが本来のタイトル画面。町に着くやいなやドギの幼馴染のエレナに出会い、色々あって封印が解けた魔王ガルバランを倒すことになりました。

改めてスーパーファミコン版をプレイしてみると、印象に残らなかった理由がいくつか考えられました。そのことは後述するとして、聞きかじったところによるとこのイースIII、開発段階ではイースとは関係のないアクションゲームだったけど、会社の方針でやむなくイースの名を冠することとなったとのこと。

確かに従来のイースとは大きく異なるゲームで、サイドビューで剣を振り回すジャンプアクションRPGになっています。舞台設定もイースという国とは無関係で、過去作から連続しているのは相棒のドギのみ。詳しくは知りませんが、後に整備された設定ではイース発祥にも関連する古代人がらみの話ということになったらしいですが。

街を出るとワールドマップに切り替わり、行き先を指定します。するとアドルが目的地に到着する直前からスタートします。上の画像は最初の地点である鉱山へ向かうアドル。当時のファルコムはこういう大胆な雲の表現を得意としていました。

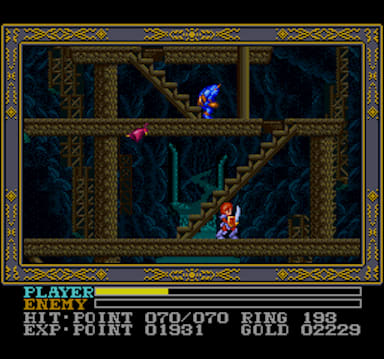

鉱山の中では岩肌に組まれた足場と階段をアドルが駆け回る画面構成。背景には地下の滝などがあり、多重スクロールを駆使した空間的な演出になっています。

さてこのイースIII、1989年発売当時も前作ほどの盛り上がりはなかったような気がします。どちらかというと多重スクロールが話題の中心だったかもしれません。当時は8bit PC時代の末期であり、16bit機による高度な処理が可能になったゲームが増えてきていたからではないかと考えています。イースIIIのオリジナルは例によってPC-8801mkII(SR以降)ですが、ビジュアル的にあのハチハチで多重スクロールを高速に処理しているという技術は驚異的ではあったけれど、16bit機にしてみれば「まあこれくらいはできるよね」というものだったし、ゲームとしては枝葉の部分だったのです。サイドビューで剣を振り回すARPGには『トリトーン』などの前例もありましたので(スクロールではなく画面切り替え方式ですが)、システムが斬新ということもありませんでした。

鉱山をさくっとクリアすると、次の行き先は火山の麓。あれこれとイベントがあって溶岩が泡立つ地下に落とされてしまいました。ここはボスを倒さないと閉じ込められたままの場所ですが、無限に薬草を拾うことができるので格好のレベルアップポイント。まだ序盤なのに私はここで最高レベルまで上げてしまいました。

もちろんここの背景も多重スクロールです。8bit PCでの多重スクロールの重ね合わせ処理のやり方としては、近景やキャラごとにマスク用の「型」を別途用意しておいて、bit演算によって遠景を型でくり抜いた後に近景やキャラのパターンを順次足し合わせて表示しています。そんな手間のかかる処理をハチハチが画面の広範囲に対してリアルタイムに行っていた、というのが本作最大のみどころだったような気がします。逆に言えば、私がプレイしたX68000版では普通のゲームだった印象。時代の変わり目に限定された賞味期限付きの味わいだったのかもしれません。

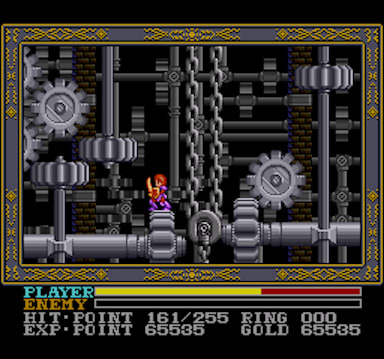

その後は雪山をちゃちゃっとクリアして、ガルバランを復活させようとする領主がいる城へ。時計台(?)の中では歯車を足場にしてルートを探ります。

プレイしていてここらへんで感じたのは、「なんか単調だなあ」ということです。サイドビューですから基本的に左右移動が主体になります。それに上下移動を加えようとすると、どうしても舞台は地下の洞窟とか建物の中ばかりになってしまうのです。それに経験値制を導入しているということは、戦闘がひっきりなしに行われるということで、高度なアルゴリズムを持つ敵なんかと戦うのはしんどいために動きが極めて単純になっているのです。その割には剣を振るアクションをするためにボタンを押さねばならず、単調でありながら面倒くさいという印象になってしまっています。従来のトップビューだったら上下左右自在に動き回れ、体当たりだけで戦闘できたのに、と感じてしまいます。

城をクリアすると次は舞台はもうガルバランの島でした。行き先は計5箇所ということで非常に短く、これまた印象に残らなかった理由の一つでしょう。

ここでの画面効果は斬新で、アドルの位置にかかわらずサーチライトのように画面の一部が照らされるというものです。まあここにはその効果の特性を活かした謎解き(通路探し)がありますが……。

もう一つ印象に残らない理由として、ワールドマップの存在そのものが挙げられるでしょう。従来のイースではステージが全て繋がっていて、アドルが自分の足で冒険したという実感がありました。ワールドマップで行き先指定すると、どうも目的地までタクシーですっ飛ばしたような感覚になってしまい、冒険したという印象が薄いものとなってしまっているのです。もちろんアドルの足跡を全てゲームとしろというのは無意味でしょうが、前述した単調さや短さを補うことはできたかもしれません。

そしてまた色々あって最終ボスのガルバランとの戦い。スーパーファミコン版のこいつはどえらく強かったですね。ガルバランが弱点を露出したときにジャンプして剣を振ってダメージを与える手順なのですが、地面が上下動をしているためにジャンプ最高高度が安定しないのが難しさの原因。地面が上に動いたときにフルにジャンプするとガルバランに突っ込んで大ダメージ、それを恐れてジャンプを抑えてしまうと地面が下に動いたときには空振りして長期戦、そのうちにダメージ蓄積と集中力切れで負け続けでした。弱点露出の時間が短いのに対し、ガルバランの攻撃を避け続ける時間が非常に長いのもしんどさの要因。

私の場合は使えるアイテムを全部使い、攻撃可能な瞬間を狙ってパワーリング(攻撃力を高める指輪)を装備するという短期決戦でなんとか勝つことができました。いちいちリングを付けたり外したりするのが面倒ではありましたが。そしてエンディングを迎えますが……。

あいかわらずアドルがグロッキー状態! ドギの方が男前です。ゲーム中にかなり活躍したエレナが追いかけてきました。

旅立つ二人を見送るエレナ。このグラフィックはなかなか良いですね!

え? 誰? ていうか何? エレナの絵柄にも異変が出始めたようです。

というわけで無事イースIIIもクリア。文中では批判的に書いてしまいましたが、実際には結構本気でプレイしており、十分に楽しむことはできました。イースシリーズはV以降で剣を振るアクションが中心になったらしいですね。また、イースという国との関連も問われなくなったようで、これらの意味で本作はイースを拡張するために必要な実証試験であったのかもしれません。

次はスーパーファミコンのイースIVに挑戦です(本記事を書いている現在、最終ボス手前でセーブ)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます