ひばり書房刊「呪われた赤ん坊が…」は元々「恐怖・地獄少女」というタイトルだったようで、表紙にもそのように書いてあります。タイトルが変わったりするのは貸本業界ではよくあることだったらしいですが、作品の内容的に少女の存在は地獄とは関係がないように思われます。だからタイトルの変更は納得のいくものでしょう。近年「地獄少女」というと別のアニメキャラを指すようでございますが…。

さて、ある夫婦に双子の姉妹が産まれます。ところがそのうちの一人が世にも恐ろしい姿だったのでした。

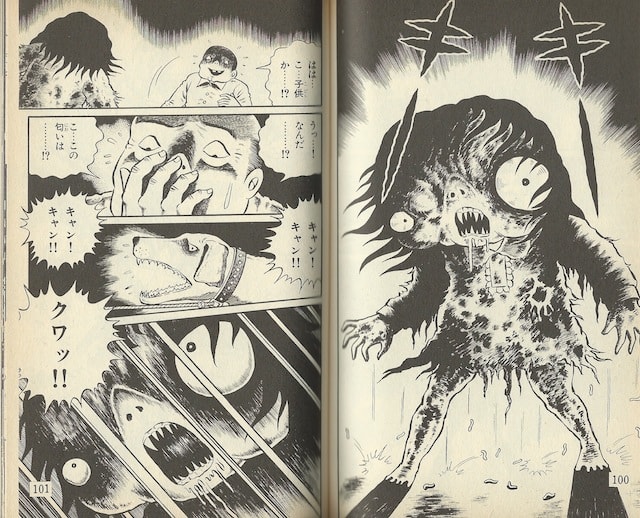

いきなりこの大ゴマのインパクトですが、赤ん坊がこうなった原因は全く不明。その姿を恐れた父親はこの赤ん坊を袋詰めにして、街の一角にある広大なゴミ捨て場に置いてきてしまうのでした。そして妻には双子というのは誤診だったということにして、一切の事を知らせない事にしました。

ゴミ捨て場に放置された少女は当然ながら間もなく絶命してしまいます。ところがある時、ゴミ捨て場に発生した鬼火が一つに集まり、そこから強力なエネルギーが発せられ少女の遺体を貫きます。すると不思議な事に少女は息を吹き返し、腐りかけたその体も元に戻りつつありました。そしてその日から少女は本能に従ってゴミ捨て場で生きていく事になるのでした。

7年後、少女は大きくなっておりました。狩りの術も身につけて他の動物を捕食し、ゴミ捨て場に君臨していました。そんな少女が遠くに見える街の灯に心惹かれて見に行くと、親子連れの姿がありました。それを見た少女には今までに無かった感情がわいてきて、親子というものを本能的に察したのでした。そしてその夜、再び鬼火が発生して一つに集まると、その中に謎の老婆の姿がありました。老婆は少女に捨てられたいきさつを伝え、人間どもに復讐せよと告げるのでした。

ゴミ捨て場で拾った服を身にまとい、少女は再び街に出ます。

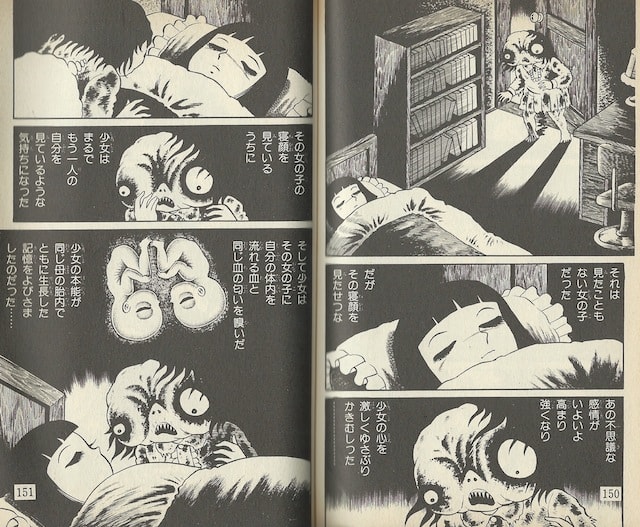

なかなか絵になるキャラ造形と言えましょう。少女は昼間は物陰に潜んで眠り、夜には人を襲ってその肉を喰らいながら、確実に一つの方向へと足が向かって行きます。警察は総出で少女を追っており、ついに少女は足を撃たれてしまいます。血を流しながら逃げ込んだ一軒の家には同じ年頃の少女が一人眠っていました。

その時、謎の老婆の声が聞こえます。そして「そこの少女はお前の双子の姉妹であり今まで幸せに生きてきたが、そいつの血を吸いつくせば姿も入れ替える事ができ、お前は幸せになれる」と言ってきます。そしてこの醜い少女は……。

というわけで本作の原題である「恐怖・地獄少女」の名は有名ではありますが、あまり「地獄」には関係ないようです。

「地獄小僧」は生い立ちから地獄を背負っていたと言えますが、この少女が背負っているのは「運命」というべきものでしょう。それと謎の老婆が「人間どもに対する復讐」と言っていましたが、一方で終盤では「双子の血を吸って、人間としての幸せを手に入れろ」のようなことも言っており、実際のところなんだかよくわかりません。「呪われた赤ん坊が…」というタイトルも何によって呪われたかは明確ではありませんが、老婆に代表されるような「人間によって闇に追いやられた存在」が双子の片割れを改造し利用して、「人間としての幸福」をエサに人間と闇の間で揺り動かすことで人間世界を破滅させようとした、という解釈もできるでしょう。だとすれば、少女の背負った「運命」とは闇の存在に操作されたものではありますが、そこに決着を付けたのは少女自身の意思であり、そこに読者は救いを感じるのかもしれません。

まあ細かい部分はともかく、読後感も

「毒虫小僧」のようにしんみりしていながら印象深く、絵的にも見やすくてキャラも(慣れると)愛嬌すら感じます。比較的低年齢向けの作品の中では代表的な一本でしょう。

日野日出志作品紹介のインデックス