1980年代の中盤まではPCは8bitでありました。そしてPCにはOSというものがありませんでした。いや、あるにはありましたが(CP/Mなど)、BASICインタープリタがOS代わりになっている機種がほとんどでした。OSの役割はハードウェアを意識しなくてもプログラムを思い通りに作れる環境を提供することです。つまり何でもできるような道具を揃えることが重要なのですが、8bitPCにはそんなOSを搭載できるほどメモリはないし、OSを通じてプログラムを動作させるほどの速度もありませんでした。必然的に、プログラムはハードウェアを直接制御し、機種ごとの様々な工夫によって不可能を可能にしてきたのでした。

OSがなくハードウェアに直結したプログラムを書く必要があるということは、設計の異なる他機種のソフトは動かないということです。ゲームメーカーはPCの機種ごとにゲームを開発し、結果としてどのソフトはどの機種の出来がいいとか悪いとかが評価の対象になっていました。

そんなPCゲーム業界に現れたのがT&Eソフトの『ディーヴァ』でした。銀河を舞台にしたスペースオペラ的世界のシミュレーションゲームで、機種ごとに同じものを作らずに機種の特徴を生かしつつ同じ世界の異なるエピソードを描くことで、全機種版に独自の価値を与えたのでした。まあ全機種版をプレイするのは困難ですから、ゲームの全貌を体験できた人はまずいなかったでしょうけど。以下は各機種のエピソード。

・STORY1 ヴリトラの炎 PC-8801mkIISR

・STORY2 ドゥルガーの記憶 FM77AV

・STORY3 ニルヴァーナの試練 X1

・STORY4 アスラの血流 MSX

・STORY5 ソーマの杯 MSX2

・STORY6 ナーサティアの玉座 ファミリーコンピュータ

・STORY7 カリ・ユガの光輝 PC-9801VM/UV

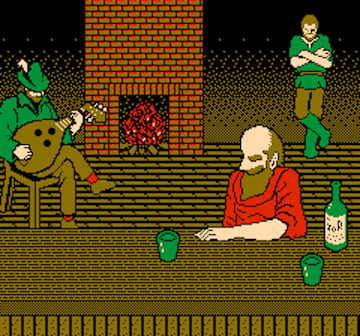

当時、私が友人に借りてちょっとだけプレイしたのはX1版の「ニルヴァーナの試練」で、グッドエンドにたどり着く条件が分からずじまい。そのまま長い年月がたちましたが、近年になって中古ゲーム屋のワゴンで250円でファミコン版の「ナーサティアの玉座」が売っていたので購入。

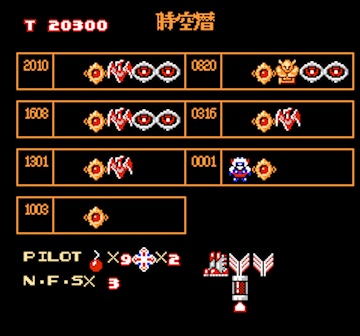

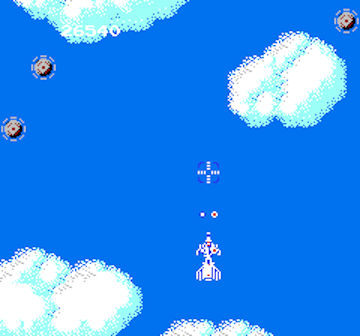

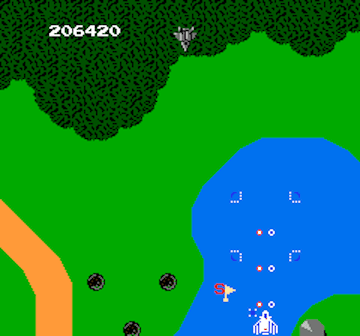

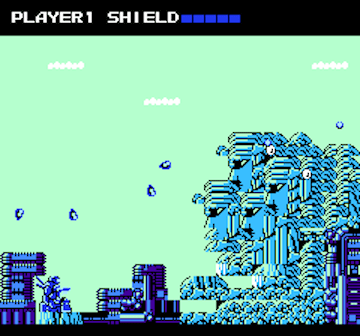

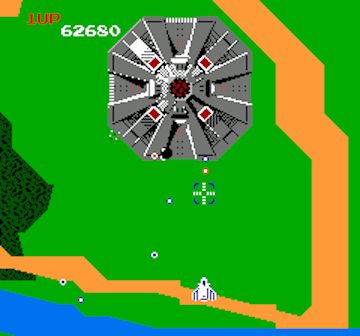

基本的に多くの星を勢力範囲に収める国取りゲームで、アクションゲームの惑星戦とユニットを配置して撃ち合う艦隊戦によって勢力を拡大していきます。PC版にはこの他に艦隊の生産や編成などを管理する要素がありましたが、ファミコン版では非常に簡易化されていて、艦隊を編成したりする部分はバッサリとカット。面倒臭がりな私としては細々としたことがないのは助かりました。それにファミコン版の主人公マータリ・シュバンは宇宙海賊であり、1艦隊だけの自由な単独行動に違和感のない設定です。ゲームの勝利条件はナーサティア双惑星を攻略することですが、どこに存在するかは不明となっています。

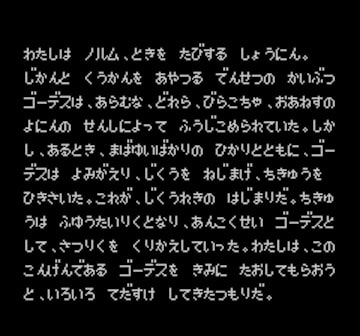

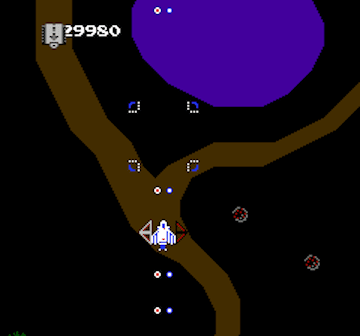

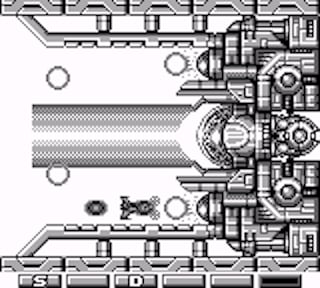

PC版では全体マップ上で艦隊の移動などのコマンドを与えてゲームを進行していましたが、ファミコン版ではアクションゲーム的に艦隊を移動させて宙域を探索します。初めてこの画面を見たとき、プレステの

『10101 "WILL" The Starship』かと思ってしまいましたが(もちろんディーヴァが先)。画面右上が全体マップで、右下が生産力。本星に戻ると生産力の分だけ艦隊を増強できます。

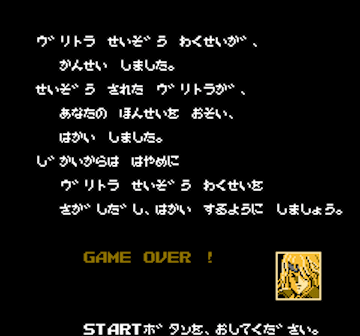

移動がアクションゲーム的になったことに伴って追加された要素があります。敵が常に「ヴリトラ製造惑星」というものを建造しており、それが完成した瞬間にゲームオーバーになってしまいます。それを防ぐためには、その製造惑星を完成前に探し出して破壊することです。完成までにはある程度時間がかかるためそれほど急ぐ必要はないけれど、破壊しても別の場所に次の製造惑星が作られるため、常に意識している必要があります。

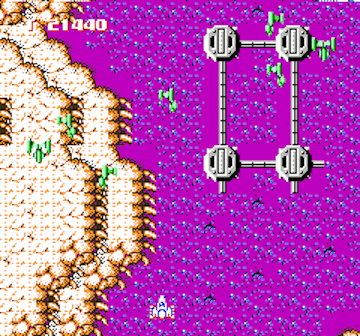

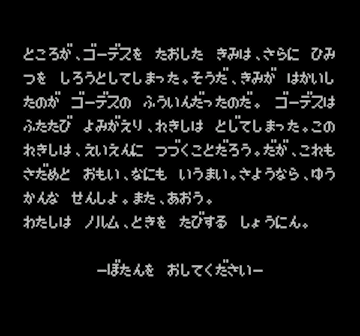

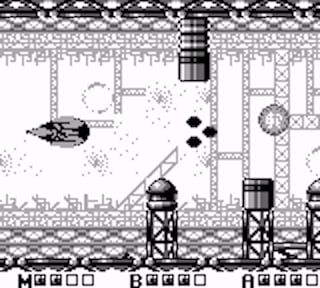

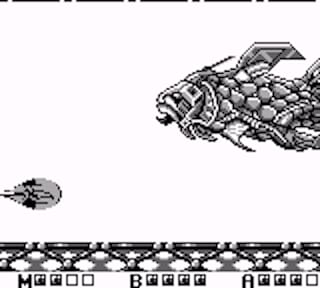

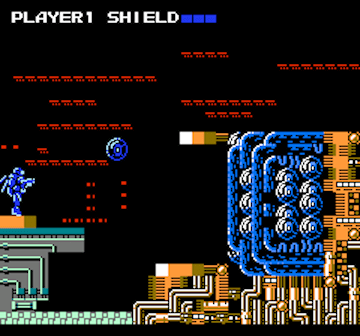

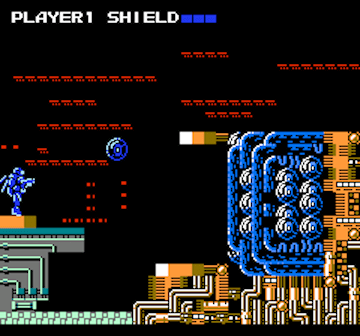

本作のメインパートの一つである惑星戦は前述の通りアクションゲームで、ドライビング・アーマー(戦闘ロボ)を操作して敵を撃つシューティング。X1版では左右にスクロールして、時間内に一定以上の領域を制圧したら惑星を支配下におけるというルールでした。ファミコン版では強制的に右にスクロールし、左に向くことはできません。エリアの一番奥には上記写真のようなよくわからないデカキャラが待っており、倒すと惑星を支配下に置くことができます。

惑星戦出撃前には支援兵器を好きなエリアに配置することができます。敵の攻撃は全てパターンなので、苦手な攻撃に合わせて支援兵器を配置すると楽になります。ちなみに上の写真はヴリトラ製造惑星戦。

当時はこの惑星戦が本作の目玉パートであったように覚えていますが、どうも今ひとつ評判が良くないようですね。少なくともX1版では、敵機がダラダラと出現しながら弾をばら撒き続けるといったような、締まりがないわりに難易度が高いという印象。その点ファミコン版は敵への対応をパターン化することができるようになったものの、やや単調になってしまった気がします。それと自機に若干の慣性がつくため、移動にクセがあるのもやりにくさの一つ。個人的には艦隊戦よりも惑星戦の方が好きですけどね。

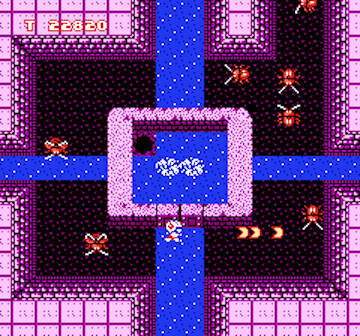

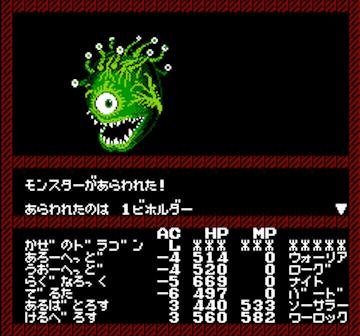

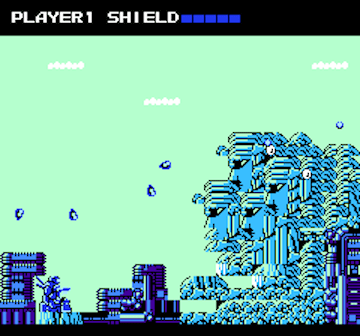

もう一つのメインパートである艦隊戦は極めてシンプルながらもウォーシミュレーション的。自軍は左、敵軍は右に配置し、順番に正面に撃ち合うものとなっています。世の中ではこちらの艦隊戦の方が面白いと言われているようですね。ゲーム序盤は敵も味方も小規模な艦隊ですが、後半では数十隻同士の撃ち合いになってなかなか痛快。敵の層の薄い部分の正面に自軍を分厚く配置するのが基本の戦い方でしょう。

艦隊戦に勝利すると情報が得られる場合があります。ナーサティア双惑星発見のヒントらしきものも時々得られますが、はっきり言ってこの情報からクリア条件を満たすのは不可能でしょう。おそらくX1でも同様の難解な条件だったのではないでしょうか。

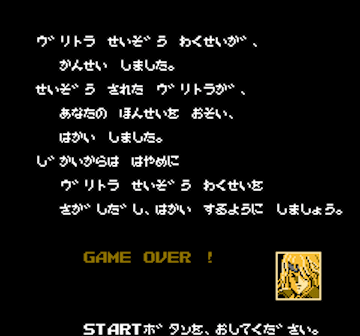

ところで惑星戦や艦隊戦にかまけているとヴリトラ製造惑星が完成し、謎の兵器ヴリトラによっていきなりゲームオーバーになってしまいます。緊張感を持続させるのになかなか効果的ですが、まるでアーケードゲームによく出現する永久パターン防止キャラのようですね。

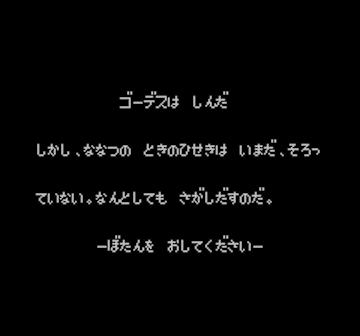

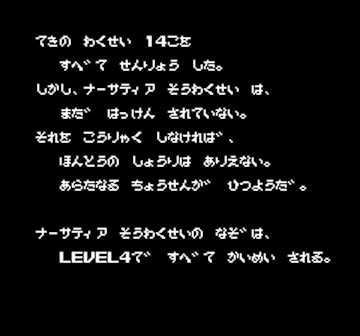

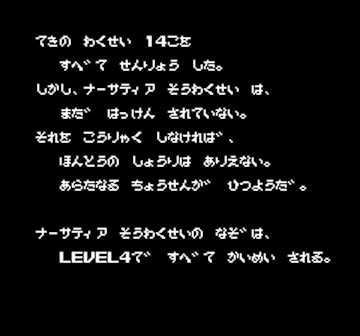

こうして全ての惑星を制圧するとこのようにバッドエンドに到達します。X1版でもこれ以上進めませんでした。というわけで、最高難易度のレベル4にして再挑戦!

レベルを上げると惑星戦でのドライビング・アーマーの耐久力が低くなります。耐久力を上げるには艦隊を増強する必要があって、艦隊を増強するための生産力を上げるには惑星を制圧する必要があります。したがって弱い惑星から少しずつもぎ取っていくことに。

さてこちらの画像がナーサティア双惑星へ向かうための条件を満たした場合の画面です。FM-77AV版の主人公、ア・ミターバが出現するイベントですが、その発生条件とは「惑星マトゥラーを制圧して1分間待つ」というものです。確かにマトゥラーに関する情報をいくつか得てきましたが、そこから「1分間待つ」という結論にたどり着く人はいません。これだけはもうちょっと何とかならなかったのでしょうか。

その後に全ての惑星を制圧するとPC-98版の主人公クリシュナ・シャークが現れて、新型OM砲なる兵器を譲り受けたのちにナーサティア双惑星を護る新型ヴリトラがついに出現!

その新型ヴリトラは青い龍のように見える全長10kmの巨大な兵器とのことですが、新型OM砲によってテキストのナレーションベースで破壊され、ナーサティア双惑星での最終決戦に突入です!

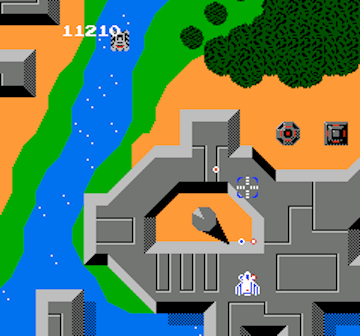

最後の惑星戦ですが、それほど難易度は高くありません。どちらかというと惑星マトゥラーの方が5倍くらい難しかったです。そして例によってよくわからないデカキャラ。

デカキャラを倒すといきなりスタッフロール。敵のボスであるシヴァ・ルドラなる者の正体も、主人公マータリ・シュバンのその後も、ナーサティア双惑星の歴史も、全てが一切語られずに終わります。私の30年越しのディーヴァ攻略は極めて納得のいかぬまま終了。どうしたものかね。

スタッフロールの横山俊朗氏と横山英二氏は兄弟で、T&Eソフトの創業者。兄弟のイニシャルをとってT&E。

おまけで、ナーサティア戦で敗北するとバッドエンド。本作では惑星戦や艦隊戦で負けても自軍の戦力や勢力範囲が低下した状態でゲームが続行します。実はゲームオーバーになる方が珍しいのでした。

こんな感じでディーヴァをクリアしたのですが、まともなエンディングが無いのでは壮大な設定も台無しだなーと。とはいえエンディングのためにゲームしているわけでもなし、250円分以上は楽しめたかな、と無理やり納得することにします。