二度目の高野山です。その① 11/6(金)

二度目の高野山詣ででした。今回は妻を連れて出かけました。

前回の高野山ダイアリーで記録できなかった、奥の院参道の戦国武将の墓石を沢山載せてみます。

① まずは、石田三成墓所・供養塔です。

② お次は、明智光秀墓所・供養塔です。

織田信長の怨念で、光秀の墓石は割れたとか・・・?

③ その織田信長の墓所・供養塔です。

④ 江戸時代になり、加賀前田利長墓所・供養塔もあります。

高野山が日本人の総菩提所となる傾向は、戦国時代以降加速しています。

常に死と向かい合っていた戦国大名が高野山に信仰を寄せ、死後の菩提を祈念しようとしてきたからです。

高野山信仰の色々については、弘法大師信仰とあいまって、実に壮大なものとなっています。

亡くなった戦国武将の墓所が何故にこの奥の院の参道にあるのか。

誰がそれを作ったのか?。寄進したのか?。墓所?供養塔?

詳しく調べることは必要ないかもしれない。

なぜならば、高野山の山内には真言宗の「高野十谷」と総称される子院が数多く点在していて、それぞれが大名や武将たちと密接な壇縁関係を結んで、それぞれの菩提所となって発展してきているからです。由緒ある墓石と供養塔を合わせて、参道の両側に連なる墓塔は20万基に達するというスケールの墓原です。

・・・ いろんな本から引用して、私なりに作文しています。

弘法大師御廟の前の「水向地蔵」です。

地蔵、不動明王、観音菩薩など14体の仏像に水をかけて御廟へ上がります。

この先の御廟への聖域は撮影禁止です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高野山ダイアリーは・・・。

その②として、三鈷の松。 その③として紅葉、を予定しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11/6 今日の行動メモ

11/6 今日の行動メモ

別荘訪問です。

二度目の高野山詣ででした。今回は妻を連れて出かけました。

前回の高野山ダイアリーで記録できなかった、奥の院参道の戦国武将の墓石を沢山載せてみます。

① まずは、石田三成墓所・供養塔です。

② お次は、明智光秀墓所・供養塔です。

織田信長の怨念で、光秀の墓石は割れたとか・・・?

③ その織田信長の墓所・供養塔です。

④ 江戸時代になり、加賀前田利長墓所・供養塔もあります。

高野山が日本人の総菩提所となる傾向は、戦国時代以降加速しています。

常に死と向かい合っていた戦国大名が高野山に信仰を寄せ、死後の菩提を祈念しようとしてきたからです。

高野山信仰の色々については、弘法大師信仰とあいまって、実に壮大なものとなっています。

亡くなった戦国武将の墓所が何故にこの奥の院の参道にあるのか。

誰がそれを作ったのか?。寄進したのか?。墓所?供養塔?

詳しく調べることは必要ないかもしれない。

なぜならば、高野山の山内には真言宗の「高野十谷」と総称される子院が数多く点在していて、それぞれが大名や武将たちと密接な壇縁関係を結んで、それぞれの菩提所となって発展してきているからです。由緒ある墓石と供養塔を合わせて、参道の両側に連なる墓塔は20万基に達するというスケールの墓原です。

・・・ いろんな本から引用して、私なりに作文しています。

弘法大師御廟の前の「水向地蔵」です。

地蔵、不動明王、観音菩薩など14体の仏像に水をかけて御廟へ上がります。

この先の御廟への聖域は撮影禁止です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高野山ダイアリーは・・・。

その②として、三鈷の松。 その③として紅葉、を予定しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

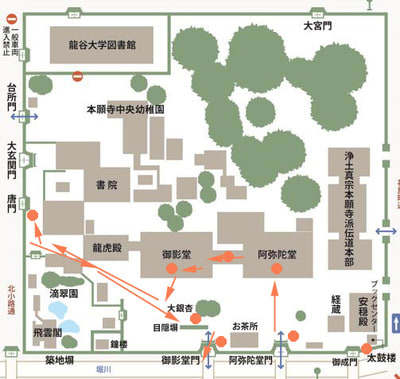

別荘訪問です。

勿論のこと、内部のカメラ撮影はできません。

勿論のこと、内部のカメラ撮影はできません。

世界遺産の高野山は、開創から1200年目の今年を記念して、様々な観光客の誘致が行われています。

世界遺産の高野山は、開創から1200年目の今年を記念して、様々な観光客の誘致が行われています。

燈籠堂で礼拝し、左の廊下からお堂の後ろへ回り、御廟の前で礼拝できます。

燈籠堂で礼拝し、左の廊下からお堂の後ろへ回り、御廟の前で礼拝できます。