「能登丼」を成功させた奥能登の丼ぶりが金沢で会しました。

関東や西日本からもご当地丼が集まって大盛況・・・だったのはいいのですが

昼前後に完売となったブースが半分以上で、ちょっと準備が少なすぎたんじゃない?と思いました。

なにはともあれ必死に並んで3種をゲット。いろんな種類を食べられるように?それぞれ小ぶりです。

あわてて食べたので「能登ガキ丼(レストラン穴水とうりゅう)」しか撮っていませんでした。

ステージでは能登ゆかりの芸術家(能登三人娘?)の「能登の魅力トークショー」がありました。

左から、梅佳代さん(写真家)・室谷文音さん(書家)・中乃波木さん(写真家)です。

三者三様でとてもおもしろかったです。

梅佳代さんの刺身や嵐の話は能登の人らしいあったかいユーモアが際立っていました。

もう一人、松波酒造の金七聖子さんは知る人ぞ知る「能登丼」の立役者。

なんと加能ガニになっていました!今度は何を仕掛けるんだろう(笑)。

あの道場六三郎さんが「奥能登ろくさん丼」と称して能登丼をふたつ作るというので大注目。

ひとつはブリ大根に香味野菜を載せた「鰤大丼サラダ付け」が合鹿椀に盛られました。

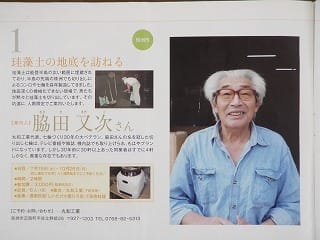

もうひとつはマグロのヅケに中島菜を刻んだ「中島菜の鮪丼」が珠洲焼に盛られました。

私は特に「鰤大丼」に拍手喝さいしました。さすがアイアン・シェフ!これは本質を突いています。

「能登丼」は能登の家庭料理にひと工夫して提供するシンプルなものでいいと思うんです。

それがこの地ならでは「丼ぶり」、旅人が求める味、語る味です。

私が北陸で初めてブリ大根を食べた時、骨まで軟らかいその旨さに驚嘆しました。

東京の居酒屋で出てくるブリ大根なんて月とスッポン、別物です。

私はその味を何度も何度も友人たちに話したものです。

「北陸に行ってホンモノのブリ大根を食べてみろ」と。

能登丼が地元の家庭料理を見つめなおす機会になればいいと思います。

それを洗練して提供することが、「能登の丼ぶり飯」のゴールではないでしょうか。

http://www.groovy-net.co.jp/suzu/suzuyaki.html

http://www.groovy-net.co.jp/suzu/suzuyaki.html