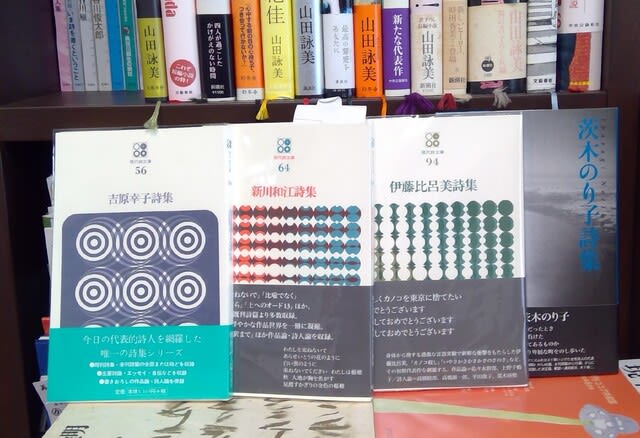

思潮社の現代詩文庫『新川和江詩集』を読んでいたら、「墓」という詩があった。この詩集は1975年が第一刷、私がまだ19歳、未成年の頃である。「墓」は冒頭に近い、未完詩編のうちの一編である。

新川和江といえば、「わたしを束ねないで」。この詩集にも収められているが、傑作である。1983年に、吉原幸子とともに思潮社から『現代詩ラ・メール』を創刊した。それは、はじめての女性のための詩誌であった。と同時に、はじめての女性による詩誌であった。

それまでは、女性詩人、女性文学者はもちろん、多数存在したわけだが、詩壇だとか、文壇だとか、あるいは、ひとつの同人誌の同人をとってみても、男性がそのほとんどを占める中に、少数派として(ある場合には、マスコットとして)、一名とか、数名以内の女性が数えられていたに過ぎない。そうそう、当時は、詩人や作家といえばふつうは男性のことであり、女流詩人と呼ばれ、女流作家であり、区分された少数の特別な存在として扱われていた。

今となれば、女性だけの詩誌とはどういうことかと疑問符をつけられることにもなるが、当時は、女性という立場を高らかに宣言した画期的な運動であった。

【新川和江の『わたしを束ねないで』】

『わたしを束ねないで』は

「わたしを束ねないで

あらせいとうの花のように

白い葱のように

束ねないでください わたしは稲穂

秋 大地が胸を焦がす

見渡す限りの金色(こんじき)の稲穂」(第1連)

と始まり、第4連は、

「わたしを名付けないで

娘という名 妻という名

重々しい母という名でしつらえた座に

座りきりにさせないでください わたしは風

りんごの木と

泉のありかを知っている風」(第4連)

ぜひ、この現代詩文庫なり、他の出版物でも良いが、通して読んでほしい。ここから、もう半世紀も経過しているわけである。

そういえば、初期日本語のロックの傑作、当時であれば、女性ロックの傑作と、あえて女性とつけて言ったと思うが、カルメン・マキとOZの「私は風」という曲は、この詩からインスピレーションを受けたタイトルかもしれないな。

【「墓」という詩の三人の男】

で、問題の「墓」である。

「さまようなかれ

女こそ土

と ひとりの男

あるがままなれ

女こそ大地

とまた ひとりの男

きみこそわが墓

と三人目の男がいった

おのれの名をわたしに深く彫りつけて」(19ページ)

全編である。新川和江さん自身や、思潮社から異議があれば、部分引用に書き換えるけれども、このままでお許しいただきたい。

ここに、ひとりの女をめぐって、三人の男が語られる。「ひとりの女と三人の男」である。大豆田とわ子の脚本家は、この詩を読んでいただろうか?

第一連目と二連目では、さ迷うな、あるがままであれ、と女性がすくっと立つことを歌っている。土であり、大地である。母性である。この短い詩というドラマにおける根幹であり、枢軸である。

しかし、三人目の、男性の名を墓碑銘のように女性に深く彫りつける、というところは、現在から見ると問題があるかもしれない。女性の記憶に深く彫りつけるというのであればいいのだろうが、女性の存在に深く残される、男が死んだ後も、誰それ未亡人と呼ばれ続けるということであれば、それは、違うだろうということになる。

この詩の女は、三人の男たちが去った後も、ここに残り、彼らの記憶を携えつつ生きていくことになる。土であり、大地であり、また墓であるというのは、一人目、二人目、三人目のそれぞれにそれぞれが、ということではなく、三人の男たち誰にとっても、その全てであるということでいいだろう。女は、最後まで生き残る。

そして、現在の女は、決して死んだ男の名によって名付けられることはない。

【後朝の別れ 男女のこと】

詩集に、「秋の後朝」という詩がある。後朝は、きぬぎぬと読む。言うまでもなく、男と女が同衾して明けた朝のことである。その昔は、布団というものを使わず、昼の着衣をそのまま上にかけて寝ていた。それぞれの着衣を重ね合わせて、枕を共にしたその翌朝、それぞれの衣を、また、それぞれに身に着けて別れていく。きぬぎぬの別れである。

「秋の後朝」の冒頭は、こう始まる。

「鏡の中にははや雪がふりはじめました

かざはなでしょう かざはな

…(中略)…

などとあなたは おとなびた口のききよう

うぶな枝角に

ゆうべのやぶのすいかずらを絡ませたまま

わたしの胸に顔をうずめて

うとうととまた眠りに落ちてしまわれる

尾根のはなみずき 谷のななかまど

ぬるで かえでの紅をひと夜にこめて

しつらえた紅葉の衾はまだあたたかい

いとしいあなたは手ばなしがたい

…(中略)…

二度とわたしを さがしてはいけない

ふり向かずおゆきなさい

みどりの闇さえまだしらぬ 初夏(はつなつ)のひと」(22ページ)

何ら直接の描写はないけれども、なまめかしい詩である。それらしい比喩が散りばめられている。抑制されたなまめかしさ。他の詩を見ても、新川和江は、こういう詩を書いている。これは発見だった。

フランスの、洒落た洋館(フランスだから言うまでもないことだが)の窓際の席で、赤ワインのグラスを置いて食事する場面を描いた詩もある。もちろん、男女二人で。フランス文学あたりから導入された、男女の洒落た食事のシーンが、日本の文学やドラマに定着していく過程でのエピソードではある。

「大豆田とわ子と三人の元夫」においても、そういうふたりのランデヴのシーンは描かれた。(いささか戯画的に、ではあったかもしれない。)

しかし、直接の性的な描写は、いっさい、ない。新川和江の詩ほどの仄めかしすらない。

三人の元夫とは、肉体の関係がなかったということはあり得ない。それぞれに後朝の別れがあったはずである。そのひとつひとつを丹念に描く映像作品はあり得る。昔の「ロミオとジュリエット」の映画のように、美しい翌朝の寝室のシーンを見せてくれるという選択はあり得るはずである。さらにいえば、斎藤工やオダギリ・ジョーやその他のゲストの俳優たちとの濡れ場のシーンだってあり得たはずである。かれらの全てと、性的関係を持つ大豆田とわ子。

しかし、そんなシーンは一切描かれない。もちろん、テレビドラマの制約はあるだろうし、映画の文芸作品であれば、ありうる描き方かもしれない。

【大豆田とわ子 あるいは新しい女性の生き方】

大豆田とわ子は、娼婦ではない。娼婦的ですらない。いっぽう、聖女でもない。

だから、ドストエフスキーの『罪と罰』のソーニャでは、全くない。

有能なビジネスパースンではあるが、日々をけなげに、それなりに楽しく生きる市井の女性である。娘に愛される母であり、一目置かれ、尊敬すらされる職業人である。社長になってしまった時点で、ふつうとはいえないかもしれないが、現在では充分にありうる設定である。

娼婦でもない、聖女でもない、三度離婚した等身大の女性が描かれるこのドラマは、おそらく全く新しいドラマなのだと思う。現在の、女性の、性的なことを含めた生き方のモデルたりうる人物像であると思う。男という反射鏡なしで自立する女性。

もちろん、松たか子の女優としての、類い希な品格あってこそ、成り立ったドラマであったことは言うまでもない。

三人の元夫との「後朝の別れ」のシーンが描かれたとしても、ドラマとして少々難易度は高まるにしても、成り立ち得ただろうとは思う。しかし、私が、そんなシーンを見たいかというと、そういうわけでもなくて、今回のようなドラマであって、ほんとうに面白かったし、わくわくしながら見させてもらったということになる。

大豆田とわ子は、娼婦でも、聖女でもなくていい。世界と日本の文芸の長い歴史を踏まえた、現在の人物像たり得ていると思う。

※ここからインスピレーションを得て書いた詩。