発行元の遠見書房は、HPを見ると、「心と社会の学術書・専門図書を中心に…2008年末に創立した出版社」であり、「臨床心理学や精神医学、福祉学を中心とした、実践家に役立つ本と、その周縁にある「人間って何だろう?」という問いを命題に孕んでいる学際領域の本と、この二つのスペクトラムのなかで、しっかりとした本づくりを目指しています」とある。その志の方向と高さは、私としても注目していくべき出版社かもしれない。

この雑誌『N:ナラティブとケア』は、年一回の発行であるという。「ナラティブ」とは何か、「ケア」とは何かであるが、「ナラティブ」については、ここでも執筆されている野口裕二氏の『ナラティブと共同性 ―自助グループ・当事者研究・オープンダイアローグ』(青土社)などを参照されたい(このブログでも紹介している)。「ケア」については、中井久夫が語っていること、ケセン語訳聖書で知られる外科医山浦玄嗣が語っていること、「キュア」と対比される「ケア」、「治癒」と対比される「手当て」などと語り始めるときりがないので、ここでは省略する。

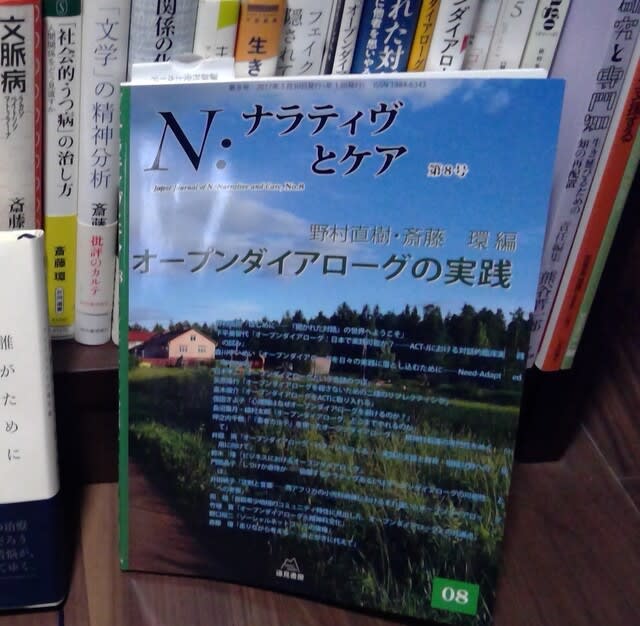

2017年1月発行の第8号『オープンダイアローグの実践』は、野村直樹氏と斉藤環氏が編者という。

野村直樹氏は、名古屋市立大学人文学部国際文化学科の名誉教授でいらっしゃる。同大学のHPにご自分で書いたと思われるプロフィールを見ると、「文化人類学の視点から「異文化間コミュニケーション」や「臨床の場でのコミュニケーション」を専門に勉強してきた」とのこと。ダブルバインド理論の文化人類学者グレゴリー・ベイトソン、ナラティブアプローチ、オープンダイアローグと関心をつなげてきた方のようである。斉藤環氏は、このブログではすでに何回も登場なさっているので紹介は割愛させていただく。

野村氏は、冒頭に、オープンダイアローグがどういう歴史的経緯のなかで生まれて来たのか、まとめておられる。

「(この特集の)多くの著者が、この手法の理解・吸収という「現在」、および、日本への導入・展開という「未来」を軸に語っているので、ぼくは編者の一人として、「過去」というか、その知的背景を若干述べることで読者の理解の補助線としたい。」(2ページ)

以下の引用は、オープンダイアローグの理解を進めるうえでは、すっきりと分かりやすくする補助線というよりも、むしろ、一見、理解を妨げる蛇足でしかないかもしれない。

「私たちはふつう「コミュニケーションとはわれわれがどうにかするものだ」と捉えがちである。そのため自分らよりも大きい自然としてのコミュニケーションを忘れがちである。開墾され、人の手の入った日本の里山と違い、なだらかな森ととりまく湖の北欧の人為性の跡方の少なさは対照的である。風景からイメージするオープンダイアローグは、「開く技術」という開墾技術の問題というか、むしろ、「大自然の見方」、「私たちのあり方」の問題によりウエイトがある気がしてならない。」(2ページ)

北欧の手つかずの自然と対比するには、日本の里山よりは、ヨーロッパの開墾された畑、森を人為的に切り払って造成した畑、そこから始まる文明の人工的な世界とを対比させる方が普通だし、分かりやすいのではないだろうか? むしろ日本の里山のあり方は、能動受動の図式に囚われた現在の科学技術とか専門性に対するアンチテーゼとして語られることも多いのではないか。むろん、日本の里山も、周縁部のものであるにしても人工的な世界のなかのものであると言えば、そのとおりであるが。

ここでは、日本とは違う風土のもとで育まれたオープンダイアローグを移入することの困難さを注意喚起したかったということでもあるだろう。

「私たちは、「何かをする」という動詞的な世界において他者よりいくぶん秀でて各領域の専門家になってきた。」(2ページ)

専門家とは、それぞれの領域において何ごとか秀でたことをするから専門家である。能動的に、何か役に立つことを行う専門家。一般的に役に立つことを何もしない専門家などというものはあり得ない。しかし、オープンダイアローグの登場とは、秀でたことを何もしない専門家というものがありうるということを意味するのかもしれない。これはむろん、端的に無能な専門家のことではない。一見、秀でたことを何もしないかのように見えてしまうのに、役に立っている専門家と言い換えるべきだろうか?

このあたりは、能動受動とか、中動態とか言って問題とされている事態に関わることであり、オープンダイアローグに関わる専門家の態度のことである。深い含蓄はあるわけであるが、私の浅はかな言葉で解答は試みず、そのまま問いとして置いておきたい。

野村氏は、この論考で、20世紀初めのエストニア生まれの生物学者ヤーコブ・ユクスキュルの「環世界」、文化人類学者フランツ・ボアズの「文化相対主義」、ウィナーの「サイバネティクス」、パースの「記号論」、そして、グレゴリー・ベイトソンの「ダブルバインド理論」、ファミリーセラピー(家族療法)から「ナラティブ」、「ナラティブ・セラピー」、遡ってバフチン、ドストエフスキー、さらに、アメリカの心理学者ギブソンの「アフォーダンス」に至る流れをたどっていく。

引用の順番を逆にしているが、この後に、最初の引用「…「過去」というか、その知的背景を若干述べることで読者の理解の補助線としたい」が続き、すぐ続けて同じ段落で、下記のように記される。

「が、これはオープンダイアローグの歴史そのものではないし、正しい歴史というわけでもない。読者の参考になるかもしれないぼくのストーリーに過ぎない。」(3ページ)

どうも分かりやすい表現ではないが、この韜晦ぶりが、私としてはむしろ好ましく思われるし、このストーリーは、オープンダイアローグについて私自身が描くのであれば描こうとするストーリーに大筋重なるものとも言えそうだ。

下の引用も、分かりやすくはない。

「…私たちは、これまでのサイエンスが認めてこなかった、プレイヤーたちが作り上げていく会話そのものの主体性に目を向けていくことになる。「会話という主体をとことん信じてもいい」、これは勇気のいることである。ハリー・グーリシャンが、ファミリーセラピストとしてこのような世界に入っていったとき、周りは彼が何をしようとしているのかわからなかったらしい。…ハリーは、ただそこでの会話を信じ、会話を育てていただけだった。」(5ページ)

ふむ。「会話そのものの主体性」。一体何のことだろうか?

これは発話する人間の主体性のことではない。人間の間で交わされる会話のほうに主体性があるというのである。話されている言葉のほうに主体性があるというのである。

「会話をどう操作しようとか、相手をどうもっていこうか、ということからグーリシャンは離れて行った。純粋な好奇心をもって——これを「無知の姿勢」(not-knowing)と彼は呼んだが——自らが会話の一部となり、その会話の変化、進化とともに、自分もその一部として変化、進化していく。バフチンが描いたドストエフスキーの姿がそこに重なる。」(5ページ)

人間の主体性から離れる、人間の意志から離れる。人間の主体性の否定にほかならない。

「対話や会話という主体性に助けられて物語は書き変わるのだとすれば、問題は誰かが「解決する、消す」というよりも、「消える、見えなくなる、解消する」と言ったほうがよい。ここまで来ると、私たちのオープンダイアローグはすでに目前にある。」(5ページ)

これはまさに、國分功一郎氏が語る中動態的な事態そのものである。

で,各々の報告であるが、短く紹介していきたい。

まず、下平美智代氏の「オープンダイアローグ:日本で実践可能か? ACT-Jにおける対話的実践の試み」。下平氏は、訪問看護ステーションACT-Jの代表者で、もともと看護師であるが、心理学、さらに東大の大学院で精神保健を修められた方。ここではオープンダイアローグとはどういうものであるかの包括的な紹介を兼ねて、実践例を紹介なさっている。

森川すいめい氏「オープンダイアローグを日々の実践に落とし込むために」。森川氏は、精神科医、このブログでも著書「感じるオープンダイアローグ」を紹介したばかりである。

末尾にこう書かれている。

「オープンダイアローグは日本で実践できるのか?との問いに対して、はっきりとできると確信している。重要なことは凄腕のセラピスト2名がなんでもできることではない。その地域にいるその個人のニーズを明らかにしようとする態度と力、対話を貫く態度、7つの原則を守る態度である。それができたならば、その場にオープンダイアローグはすでに発生していると思う。」(19ページ)

白木孝二氏「オープンダイアローグという会話のつぼ」。氏は、nagoya connect & share という自閉症スペクトラム障害者・家族対象の相談所を主宰なさる臨床心理士。

矢原隆行氏「オープンダイアローグを殺さないための二様のリフレクティング」。執筆当時は、広島国際大学医療福祉学部教授とのことであるが、現在は、熊本大学大学院人文社会科学研究部教授とのこと。

冒頭に、短歌を引用されている。

「はるゝ夜の月と池との友かゝみ ミかけはきゆる波のうたかた(松岡雄淵)」

うたかたとは、方丈記にも出てくる水の泡、泡沫のことである。これと、リフレクティングとは何か関りがあるわけである。読んでのお楽しみとしたい。

高木俊介氏「オープンダイアローグをACTに取り入れる」。高木氏は精神科医、京都で、重度の精神障害者を在宅で支援するACT-Kを設立、先駆的に取り組む。ACTとはassertive community treatment、地域包括型支援の頭文字。(上の下平美智代氏のACT-Jも高木氏の影響下の事業であろう。)ODJ(オープンダイアローグ・ジャパン)の共同代表。ヤーコ・セイックラ, トム・エーリク・アーンキルらの『オープンダイアローグ』(日本評論社)の監訳者でもある。

信田さよ子氏「心理職はなぜオープンダイアローグを避けるのか?」。臨床心理士、公認心理師、前原宿カウンセリングセンター所長。このブログで最近紹介したばかりの『家族と国家は共謀する サバイバルからレジスタンスへ 』(角川新書)の著者。

報告のテーマは、編集部から与えられたものらしいが、

「(心理職は)一対一の面接の特権性やそれを支える治療構造論にしがみついている…一対一の心理療法はさまざまな人格理論に基づく多様性を保ちながらも、当事者からの声や視線・提言を果たしてどの程度取り入れているかが今、改めて問われているのではないか。」(42ページ)

と、いつものように切れ味の良い語り口である。

長沼葉月氏・植村太郎氏「オープンダイアローグ、どこまでやれるのか」。

長沼氏は、東京都立大学(執筆当時の名称は首都大学東京)人文社会学部の社会福祉学の准教授、非常勤のスクールソーシャルワーカーも務める。植村氏は、精神科医、「病棟のない総合病院精神科の一人医長」とのこと。

「…(長沼)の取り組みについて紹介したのち、…(植村からの)リフレクションを行い、地域における対話実践をどこまで広げていくことができるのか検討していきたい。」(44ページ)

坪之内千鶴氏「「患者カルテ」を使ったオープンダイアローグ 精神科看護の専門性をめぐって」。坪之内氏は、日本赤十字豊田看護大学の精神看護学の教員。

「患者カルテ」というのは、医師が書くふつうのカルテと違って、坪之内氏が提唱する「患者と看護師が共同制作するもの」とのことである。

井庭崇氏「オープンダイアローグ・パターンをつくる 実践の支援と教育・組織分野への応用に向けて」。氏は慶應義塾大学総合政策学部教授で、「パターン・ランゲージ」なるものを専門とされる方とのこと。

鈴木隆氏「ビジネスにおけるオープンダイアローグ」。大阪ガス株式会社エネルギー・文化研究所に所属のビジネスマンにして研究者のようである。

門間晶子氏「しつけか虐待か 協働するナラティヴあるいはオープンダイアローグの可能性とは」。名古屋市立大学看護学部教授で、地域保健看護学、公衆衛生看護学を専門となさる。児童福祉分野における活用について報告される。

井田暁子氏「沈黙と言語 西アフリカの小児科病棟におけるすれ違いとオープンダイアローグへの考察」。氏は、独立行政法人国際協力機構 JICA職員で、社会人類学・民族学博士という。アフリカの悲惨なというべき状況の報告である。

「このように、ダカールの小児科病棟における日常は、患児、医師、看護師、家族が互いに言葉を交わすこと無く展開していく。本稿の目的は、病院という空間に展開するこの沈黙の社会的文脈を西アフリカの小児科病棟という一枚の鏡を通して明らかにし、その対極にある対話の可能性を検討することである。」(77ページ)

岡檀氏「自殺稀少地域のコミュニティ特性に見出した、オープンダイアローグとの共通点」。掲載時は、和歌山県立医科大学保健看護学部、現在は統計数理研究所の特任准教授、慶應義塾大学看護医療学部の講師。著書として『生き心地の良い町 : この自殺率の低さには理由 (わけ) がある』(講談社)がある。

竹端寛氏「オープンダイアローグと精神科文化」。掲載時は、山梨学院大学法学部政治行政学科、現在は兵庫県立大学環境人間学部教授で、福祉社会学、社会福祉学、障害者福祉論が専門の方で、この報告は精神科文化の在り様を外側からみたレポートでもある。

「診断名やDSM等のカテゴリー分けにこだわることで、「病気」を診ることはできても、その「病気」が本人にもたらす「生きる苦悩」を見ることができない。そして、オープンダイアローグはその「生きる苦悩」を直視する、という意味で、精神科文化に根本的変容をせまるものである。」

野口裕二氏「ソーシャルネットワークの復権」。東京学芸大学教授、専門は臨床社会学、医療社会学、福祉社会学。著書『ナラティブと共同性 ―自助グループ・当事者研究・オープンダイアローグ』(青土社)は、このブログで紹介している。

もう一人の編者、齋藤環は、「あとがきに代えて 走りながら考える」を記す。

「どの論文にも、この新しい手法/思想への多様な期待が込められているのがよくわかる。…現時点でこれほど充実した内容の特集が組めることから考えても、フィンランドでの実践が、果たして日本に移植可能かどうかという当初の懸念はどうやら杞憂におわりそうである。」(103ページ)

「ODを知って以降、筆者の精神医療観は大幅に変化した。…最大の変化は、個人精神療法の限界をはっきり気づかされた点である。」(103ページ)

私が、オープンダイアローグという言葉に初めて出会ったのは、雑誌『現代思想』(青土社)の2014年5月号「特集 精神医療のリアル」における齋藤環氏の論考である。この雑誌のこの号の発行は、2017年1月ということで、私が東大駒場で開催されたオープンダイアローグのシンポジウムに参加したのが、2018年9月であるからその前となる。昨年から、気仙沼において同志と語らい、オープンダイアローグの勉強会を立ち上げている。コロナ騒ぎが収まらず、現在、休止状態ではあるが、継続していくつもりである。

2021年の現時点で、オープンダイアローグがどれほどの広がりを持っているのか。当初から、爆発的と言ってもいいような関心の広がりがあったと思うが、精神医療の分野で、現実にどれほどの影響力をもちえているのか。

オープンダイアローグの考え方、取り組みは非常に重要な、大切なものに違いない。その広がりのために私たちに何ができるのか。オープンダイアローグとの出会いによって、精神医療に留まらず、医療、福祉の分野は、大きな改革が迫られているはずである。なお、考えを深め、なしうる具体的な行動を探っていきたいものだと考えている。

※2018年9月、東京大学駒場キャンパスにおけるODNJP(オープンダイアローグネットワークジャパン)主催のシンポジウムについて、このブログで紹介している。

「シンポジウム:オープンダイアローグと中動態の世界」について

※ヤーコ・セイックラ/トム・エーリク・アーンキル(著)高木俊介/岡田愛(訳) オープンダイアローグ Dialoge Meetings in Social Networks

※野口裕二 ナラティブと共同性 青土社

現代思想 2014年5月号 特集 精神医療のリアル 青土社

このブログでは、齋藤環氏の著作、翻訳、また雑誌『精神看護』の特集など、これ以外も多数紹介しているが、ここでの列記はここまでとしておく

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます