今回の研究では、南米チリに設置された世界最高の性能を誇る巨大電波干渉計“アルマ望遠鏡”(※1)を用いた観測により、宇宙空間に漂うダークマターの空間的なゆらぎを約3万光年というスケールにおいて検出することに初めて成功しています。

この結果は、これまでの観測に比べ約10分の1以下という小さなスケールにおいても“冷たいダークマター”(※2)が支持されることを示していて、ダークマターの正体を解明するための重要な一歩になるようです。

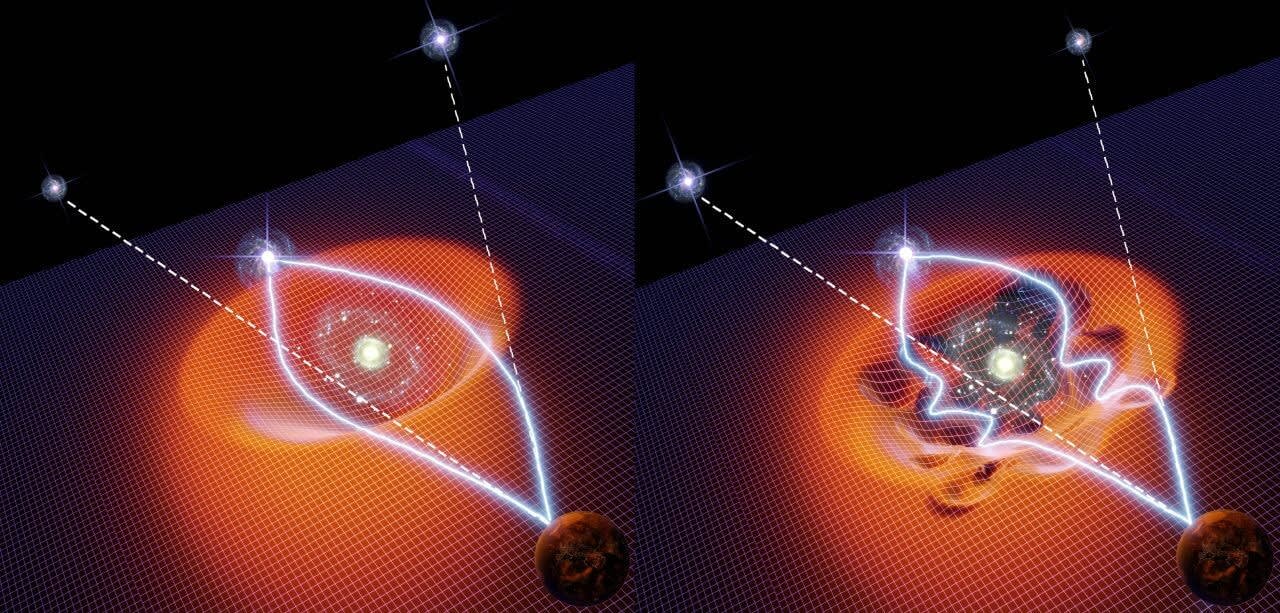

ダークマターは空間的に一様でなく群がって宇宙に分布しているので、その重力により、遠方の光源からやってくる光(電波を含む)の経路をわずかに変えることができます。

この“重力レンズ効果”の観測から分かっているのは、ダークマターが比較的大きな質量を持つ銀河や銀河の集団と共にあること。

でも、より小さなスケールで、どのように分布しているのかは、これまで分かっていませんでした。

観測対象となったのは、クエーサー(※4)の1つ“MG J0414+0534”(※5)でした。

研究チームが考えたのは、手前にある銀河以外の重力源による追加の重力レンズ効果が働いていること。

そう、この観測結果が示していたのは、銀河よりも小さなダークマターの塊による重力レンズ効果が働いていることでした。

このことで、宇宙論的なスケール(数百億光年)に対して十分小さい、3万光年程度というスケールにおいても、ダークマターの密度に空間的なゆらぎがあることが分かりました。(図1)

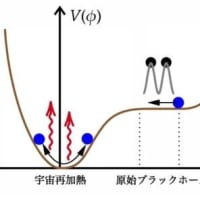

この結果は“冷たい”ダークマターの理論的な予測と一致するもの。

予測とは、銀河内だけでなく、銀河外の宇宙空間にもダークマターの塊が多数存在する(図2)というものです。

今回見つけたダークマターの塊による重力レンズ効果は非常に小さいので、単独で検出することは極めて困難なはずです。

でも、銀河による重力レンズ効果とアルマ望遠鏡の高い解像度を組み合わせることで、初めてその効果を検出することができました。

今回の研究は、ダークマターの理論を検証し、正体を解明するための重要な一歩と言えます。

こちらの記事もどうぞ

この結果は、これまでの観測に比べ約10分の1以下という小さなスケールにおいても“冷たいダークマター”(※2)が支持されることを示していて、ダークマターの正体を解明するための重要な一歩になるようです。

※1.日本を含む22の国と地域が協力して、南米チリのアタカマ砂漠(標高5000メートル)に建設されたのが、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array = ALMA:アルマ望遠鏡)。人間の目には見えない波長数ミリメートルの“ミリ波”やそれより波長の短い“サブミリ波”の電波を観測する。高精度パラボラアンテナを合計66台設置し、それら全体をひとつの電波望遠鏡として観測することができる。

※2.冷たいダークマター:ダークマターが素粒子の場合、宇宙膨張により宇宙の密度が下がると、他の粒子と出会うことが無くなるので、通常の物質の運動とは異なる独立した運動を始める。この時、通常の物質に対して光速より十分小さい速さで運動するダークマターを“冷たいダークマター”と呼ぶ。速さが小さいので、大きなスケールの構造を壊す働きがないので、比較的大きな銀河や銀河の集団などの構造を説明できる。

この研究は、近畿大学理工学部 井上開輝教授、東京大学大学院理学系研究科 峰崎岳夫特任教授、中央研究院天文及天文物理研究所(台湾) 松下聡樹研究員、国立天文台 中⻄康⼀郎特任准教授からなる研究チームが進めています。

|

| 図1.検出されたダークマターの空間的なゆらぎ。オレンジ色が明るいほどダークマターの密度が高い場所で、暗いほど密度が低い場所を表している。青白色は、クエーサーが重力レンズ効果を受けた結果として、アルマ望遠鏡が観測した見かけの像を表している。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), K.T. Inoue et al.) |

目には見えない物質の重力効果

宇宙の質量の大部分を占める目に見えない物質ダークマターは、星や銀河といった宇宙の構造が作られる過程(※3)で、重要な役割を果たしてきたと考えられています。ダークマターは空間的に一様でなく群がって宇宙に分布しているので、その重力により、遠方の光源からやってくる光(電波を含む)の経路をわずかに変えることができます。

この“重力レンズ効果”の観測から分かっているのは、ダークマターが比較的大きな質量を持つ銀河や銀河の集団と共にあること。

でも、より小さなスケールで、どのように分布しているのかは、これまで分かっていませんでした。

※3.宇宙の構造が作られる過程:宇宙初期においてダークマターの密度の空間的なゆらぎが重力によって成長し、ダークマターの塊に引き寄せられた水素やヘリウムが集まって、星や銀河が作られたと考えられている。ただ、銀河より小さなスケールでダークマターがどのように分布しているか、まだ詳しいことは分かっていない。

銀河による大きな重力レンズ効果とダークマターの塊によるわずかな重力レンズ効果

そこで、今回の研究ではアルマ望遠鏡を用いて、おうし座の方向約110億光年彼方に位置する明るく輝く天体を観測しています。観測対象となったのは、クエーサー(※4)の1つ“MG J0414+0534”(※5)でした。

※4.クエーサーは、銀河中心にある超大質量ブラックホールに物質が落ち込む過程で生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体。遠方にあるにもかかわらず明るく見えている。

“MG J0414+0534”は、手前にある銀河の重力レンズ効果により4つの像に分かれて見えていました。※5.“MG J0414+0534”は、地球から見ておうし座の方向に位置するクエーサー。この天体の赤方偏移(光の波長の伸び率)はz=2.639。これをもとに赤外線天文衛星“プランク”の観測から得られたパラメータを用いて“MG J0414+0534”が光を発したときの宇宙年齢を計算し、パラメータの不定性も考慮して、距離を110億光年としている。

ただ、この見かけの像の位置や形は、手前にある銀河の重力レンズ効果のみから計算されたものとはズレていたんですねー研究チームが考えたのは、手前にある銀河以外の重力源による追加の重力レンズ効果が働いていること。

そう、この観測結果が示していたのは、銀河よりも小さなダークマターの塊による重力レンズ効果が働いていることでした。

このことで、宇宙論的なスケール(数百億光年)に対して十分小さい、3万光年程度というスケールにおいても、ダークマターの密度に空間的なゆらぎがあることが分かりました。(図1)

この結果は“冷たい”ダークマターの理論的な予測と一致するもの。

予測とは、銀河内だけでなく、銀河外の宇宙空間にもダークマターの塊が多数存在する(図2)というものです。

今回見つけたダークマターの塊による重力レンズ効果は非常に小さいので、単独で検出することは極めて困難なはずです。

でも、銀河による重力レンズ効果とアルマ望遠鏡の高い解像度を組み合わせることで、初めてその効果を検出することができました。

今回の研究は、ダークマターの理論を検証し、正体を解明するための重要な一歩と言えます。

この研究に関する論文“ALMA Measurement of 10 kpc-scale Lensing Power Spectra towards the Lensed Quasar MG J0414+0534”が、2023年9月7日(木)13:00(UTC)、アメリカの宇宙物理学専門誌“The Astrophysical Journal”(インパクトファクター 5.521、2023)に掲載されています。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます