総合研究大学院大学と国立天文台の研究チームは、アルマ望遠鏡で取得されたデータを元に、惑星誕生の現場で物質組成が大きく変化していることを明らかにしたんですねー

新たに開発した手法を用いた研究チームは、“うみへび座TW星”周りの原始惑星系円盤の一酸化炭素同位体比の測定に成功。

その結果、分かってきたのが一酸化炭素同位体比が場所によって大きく変化していることでした。

一酸化炭素同位体比は、物質のルーツを探る“指紋”としての活用が模索されています。

この“指紋”を照合することによって、

太陽系や太陽系外惑星の物質がどこでどのように作られたのか?

あるいは、どこから運ばれてきたのか?

そのルーツが解き明かされることが期待されます。

でも、現在の太陽系の惑星や小惑星、彗星などを形作る物質が“原始惑星系円盤”のどこで作られ、どのように運ばれてきたのかについては謎が多く残されているんですねー

一方で、星が生まれる現場である分子雲に含まれる氷でも、重水素の割合は高くなっています。

この2つの“指紋”を照合することで、地球の水の一部は太陽が生まれた分子雲で作られた氷に由来する っと推測することができます。

これまでに、惑星系が今まさに誕生している現場である“原始惑星系円盤”という天体が数多く見つかっています。

このような“原始惑星系円盤”は、太陽系の惑星が生まれた当時の“原始太陽系円盤”とよく似ていると考えられています。

なので、“原始惑星系円盤”と太陽系の物質の同位体組成を比較すれば、太陽系の物質が“原始太陽系円盤”のどこで、どのように作られたかということが分かるかもしれません。

でも、“原始惑星系円盤”の分子ガス同位体組成の測定は、これまで一部の分子を除き難しかったんですねー

これは、希少な同位体と豊富な同位体の量を正しく同時に測定することができなかったためです。

今回の研究では、同位体を含む分子の電波スペクトルの今まで着目されてこなかった一部分を使って、“原始惑星系円盤”の同位体組成を測定する新たな手法を開発。

さらに、その手法をアルマ望遠鏡による観測データに適用して、“うみへび座TW星”周囲の“原始惑星系円盤”で、一酸化炭素分子の同位体“13CO”の“12CO”に対する割合を求めています。

その結果、円盤内側では“13CO”の割合が高く、それに対して外側では4分の1以下になっていることが明らかになりました。

今回解析した天体は、“原始惑星系円盤”の中では比較的年を取っているものです。

なので、“原始惑星系円盤”内の物質の進化が進んでいて、その結果として一酸化炭素同位体比も変化したのではないかと考えられています。

そう、今回の予想外の結果が示しているのは、炭素同位体比も水素同位体比のように物質のルーツを探るのに役立つ“指紋”となりうる っということなんですねー

実際、隕石中の一部の物質では、炭素同位体比が宇宙全体の平均値から外れていることが分かっています。

また、最近の太陽系外惑星の大気の観測からは、ある惑星では“13CO”の割合が高く、また別の惑星では“13CO”割合が少ない、という結果も得られています。

このような“指紋”を照合することで、太陽系や太陽系外惑星の物質のルーツを解き明かすことができるかもしれません。

研究チームが考えているのは、今後これらの同位体比の変動がどのような要因で起こっているかを明らかにすること。

さらに、より多くの“原始惑星系円盤”や太陽系外惑星、隕石などの物質の分析を組み合わせることで、太陽系や太陽系外惑星系の物質的起源を探るようですよ。

こちらの記事もどうぞ

新たに開発した手法を用いた研究チームは、“うみへび座TW星”周りの原始惑星系円盤の一酸化炭素同位体比の測定に成功。

その結果、分かってきたのが一酸化炭素同位体比が場所によって大きく変化していることでした。

一酸化炭素同位体比は、物質のルーツを探る“指紋”としての活用が模索されています。

この“指紋”を照合することによって、

太陽系や太陽系外惑星の物質がどこでどのように作られたのか?

あるいは、どこから運ばれてきたのか?

そのルーツが解き明かされることが期待されます。

太陽系の惑星や小惑星、彗星などを刑する物質はどこで作られてのか

私たちが住む太陽系は、約46億年前に若い太陽を取り巻くガスとチリの雲“原始惑星系円盤”の中で生まれたと考えられています。原始惑星系円盤とは、誕生したばかりの恒星の周りに広がるガスやチリからなる円盤状の構造。恒星の形成や、円盤の中で誕生する惑星の研究対象とされている。

その大まかなプロセスは分かってきています。でも、現在の太陽系の惑星や小惑星、彗星などを形作る物質が“原始惑星系円盤”のどこで作られ、どのように運ばれてきたのかについては謎が多く残されているんですねー

太陽系の物質が“原始惑星系円盤”のどこで作られたのかは、同位体組成を比較すれば分かる

太陽系形成という“事件”を物質的な側面から解明するための“指紋”となるのが同位体の組成です。同位体とは質量が異なる同一の元素。

たとえば、地球の水に含まれる重水素(水素の同位体)の割合は、宇宙全体の平均値よりも高くなっていることが知られています。一方で、星が生まれる現場である分子雲に含まれる氷でも、重水素の割合は高くなっています。

この2つの“指紋”を照合することで、地球の水の一部は太陽が生まれた分子雲で作られた氷に由来する っと推測することができます。

これまでに、惑星系が今まさに誕生している現場である“原始惑星系円盤”という天体が数多く見つかっています。

このような“原始惑星系円盤”は、太陽系の惑星が生まれた当時の“原始太陽系円盤”とよく似ていると考えられています。

なので、“原始惑星系円盤”と太陽系の物質の同位体組成を比較すれば、太陽系の物質が“原始太陽系円盤”のどこで、どのように作られたかということが分かるかもしれません。

希少な同位体と豊富な同位体の量を正しく同時に測定する手法

太陽系の物質の同位体組成は、隕石や“はやぶさ”などの探査機により得られる小惑星や彗星のサンプルなどの分析により明らかになっています。でも、“原始惑星系円盤”の分子ガス同位体組成の測定は、これまで一部の分子を除き難しかったんですねー

これは、希少な同位体と豊富な同位体の量を正しく同時に測定することができなかったためです。

今回の研究では、同位体を含む分子の電波スペクトルの今まで着目されてこなかった一部分を使って、“原始惑星系円盤”の同位体組成を測定する新たな手法を開発。

さらに、その手法をアルマ望遠鏡による観測データに適用して、“うみへび座TW星”周囲の“原始惑星系円盤”で、一酸化炭素分子の同位体“13CO”の“12CO”に対する割合を求めています。

その結果、円盤内側では“13CO”の割合が高く、それに対して外側では4分の1以下になっていることが明らかになりました。

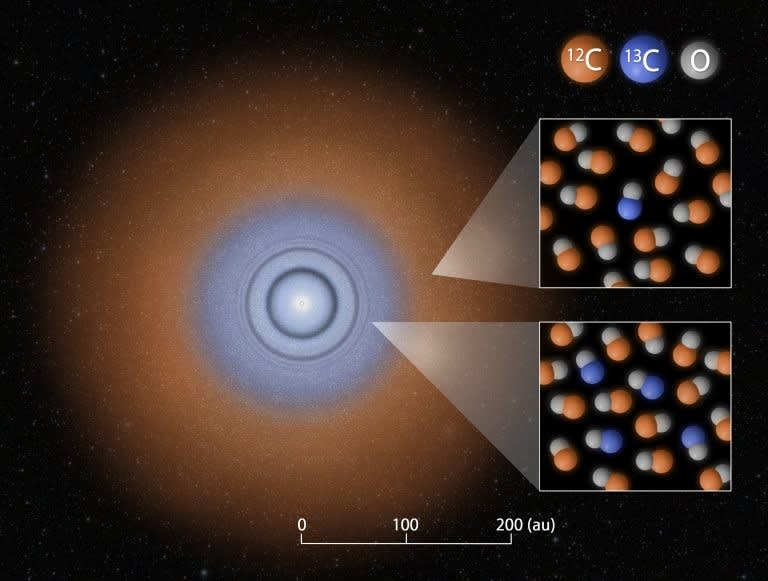

|

| 研究成果をもとに作成した“うみへび座TW星”周辺の原始惑星系円盤の炭素同位体比のイメージ図。円盤内部の方が“12CO”に対する“13CO”の割合が高い。(Credit: NAOJ) |

なので、“原始惑星系円盤”内の物質の進化が進んでいて、その結果として一酸化炭素同位体比も変化したのではないかと考えられています。

同位体比の変動は、どのような要因で起こっているのか

当初は、太陽系の多くの天体では“12C”と“13C”の割合(炭素同位体比)が概ね一致していることから、“原始惑星系円盤”の“13CO”の“12CO”に対する割合も均一であると予想されていました。そう、今回の予想外の結果が示しているのは、炭素同位体比も水素同位体比のように物質のルーツを探るのに役立つ“指紋”となりうる っということなんですねー

実際、隕石中の一部の物質では、炭素同位体比が宇宙全体の平均値から外れていることが分かっています。

また、最近の太陽系外惑星の大気の観測からは、ある惑星では“13CO”の割合が高く、また別の惑星では“13CO”割合が少ない、という結果も得られています。

このような“指紋”を照合することで、太陽系や太陽系外惑星の物質のルーツを解き明かすことができるかもしれません。

研究チームが考えているのは、今後これらの同位体比の変動がどのような要因で起こっているかを明らかにすること。

さらに、より多くの“原始惑星系円盤”や太陽系外惑星、隕石などの物質の分析を組み合わせることで、太陽系や太陽系外惑星系の物質的起源を探るようですよ。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます