星の赤ちゃん“原始星”が誕生してから、惑星はいつ頃に形成されるのでしょうか?

この問への理解を深めるため、今回の研究で対象にしたのは、地球の近傍に位置する星形成開始から1~10万年程度の初期段階にある19の原始星。

アルマ望遠鏡を用いて、これまでにない高い解像度で周囲の円盤を観測し、円盤の詳細な構造を系統的に調べています。

その結果分かってきたのは、原始星周囲の円盤では、星形成の比較的後期段階にある原始惑星系円盤と比べると、惑星形成の兆候は見られないか、見られても原始惑星系円盤ほど惑星系形成は進んでいないこと。

惑星系形成は、中心の恒星の形成開始10万年後から100万年後ぐらいにかけて急速に進むようです。

太陽は今から約46億年前に、約1億年の時を経て形成されたと考えられています。

太陽程度の質量を持った恒星は皆、太陽と同様の過程を経て形成され、その際に周囲に円盤が形成されます。

そして、その円盤の中で地球のような惑星が形成されると考えられています。

それでは、その数100万年の“どの段階”で惑星は形成されるのでしょうか?

このことは、まだはっきりとは分かっていませんでした。

これは、円盤の物質を掃き集めながら惑星が成長しつつある証拠だと考えられています。

その一方で、このような惑星成長の兆候は多くの原始惑星系円盤で見られています。

なので、原始惑星系円盤では惑星系形成がすでにかなり進行している、あるいはほぼ完了していることも示唆されています。

これらのアルマ望遠鏡の結果を踏まえると、星形成過程のどの段階で惑星系が形成されるのか? っという問いに答えるには、星形成のより初期段階を調べる必要があります。

そこで、研究グループが着目したのは、星形成開始から1~10万年程度の初期段階にある原始星周囲の円盤でした。

アルマ望遠鏡で円盤内のチリ(惑星の材料)が出す電波の観測を行うという大型プログラム“Early Plant Formation in Embdded Disks(eDisk)”を開始しています。

これまでにも、原始星周囲の円盤に着目した観測的研究は行われていましたが、限られた数の天体を個々に調べる程度…

また、0.1秒角を切るような空間分解能の観測も、ごく一部の原始星周囲の円盤に限られていました。

0.04秒角注2という非常に高い空間分解能で観測し、円盤の構造を詳細に調べることに成功しています。

ただ、原始星周囲の円盤は、より進化の進んだ原始惑星系円盤とは大きく異なる特徴を示すことも、系統的に明らかになったんですねー

惑星系形成の兆候であるリングやギャップが見られたのは、19天体の中で比較的進化の進んだ原始星数天体周囲の円盤でのみ。

でも、その構造は原始惑星系円盤で見られたリングやギャップ構造と比べると非常に淡いものでした。

その一方で、多くの円盤では、惑星の材料になるチリが円盤面に沈殿しておらず、円盤面上空に巻き上げられた状態にあることも分かりました。

より進化の進んだ原始惑星系円盤は厚みが薄いことがこれまでの観測で分かっていて、原始星周囲の円盤よりもチリの沈殿が進んで、惑星形成の準備ができてきている段階にあると考えられます。

今回のアルマ望遠鏡を用いた観測により、原始星周囲の円盤とより進化の進んだ原始惑星系円盤との間に、このような明確な違いがあることが分かりました。

さらに、研究結果から考えられるのは、惑星系形成は星形成開始後10万年から100万年ぐらいにかけて急速に進むことでした。

今回の観測は、アルマ望遠鏡の0.04秒角という非常に高い空間分解能に加え、アルマ望遠鏡が“大型プログラム”という、長い観測時間をかけて数多くの天体観測が実行できる制度を導入したことにより初めて可能になりました。

1つの円盤を観測しただけでは、たまたまそこでの惑星形成が早かったり遅かったりしているだけかもしれません。

今回のプログラムで観測にかけたのは約100時間。

これにより、多数の原始星周囲の円盤を統計的に観測できわけです。

そして、何よりも、このような大型プログラムを立案、実行するための国際協力の重要性です。

この研究を推進した国際研究グループには、15の研究機関から37名の研究者が参加しています。

その約半数は、大学院生や博士号を取得して間もない若手研究者でした。

この研究は、そのような多くの若手研究者の力で推進されていると同時に、将来の研究者の育成に大きな役割を果たしているとも言えますね。

こちらの記事もどうぞ

この問への理解を深めるため、今回の研究で対象にしたのは、地球の近傍に位置する星形成開始から1~10万年程度の初期段階にある19の原始星。

アルマ望遠鏡を用いて、これまでにない高い解像度で周囲の円盤を観測し、円盤の詳細な構造を系統的に調べています。

その結果分かってきたのは、原始星周囲の円盤では、星形成の比較的後期段階にある原始惑星系円盤と比べると、惑星形成の兆候は見られないか、見られても原始惑星系円盤ほど惑星系形成は進んでいないこと。

惑星系形成は、中心の恒星の形成開始10万年後から100万年後ぐらいにかけて急速に進むようです。

この研究は、台湾中央研究院の大橋永芳さんを中心とする国際研究グループが進めています。

|

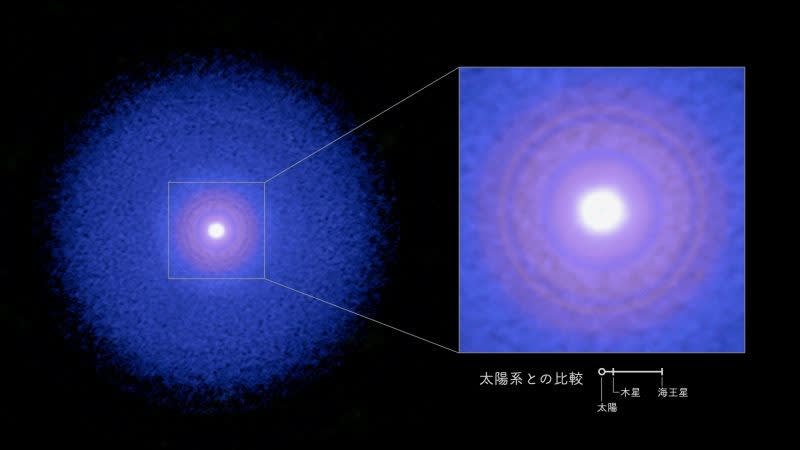

| 原始星周辺の円盤のイメージ図。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)) |

原始星の周りに広がる円盤の中で惑星は誕生する

私たちの太陽系や太陽系以外の系外惑星の起源を探ることは、私たち自身の起源にも迫る、現代天文学における重要なテーマの一つといえます。太陽は今から約46億年前に、約1億年の時を経て形成されたと考えられています。

太陽程度の質量を持った恒星は皆、太陽と同様の過程を経て形成され、その際に周囲に円盤が形成されます。

そして、その円盤の中で地球のような惑星が形成されると考えられています。

誕生したばかりの恒星(原始星)の周りに広がる水素を主成分とするガスやチリからなる円盤状の構造を原始惑星系円盤という。恒星の形成や、円盤の中で誕生する惑星の研究対象とされている。注1

円盤は、星が形成されてから数100万年後ぐらいには消失してしまうので、惑星系の形成も星形成開始から数100万年ぐらいの間に起こると推測されています。それでは、その数100万年の“どの段階”で惑星は形成されるのでしょうか?

このことは、まだはっきりとは分かっていませんでした。

注1.1960年に京都大学の林忠四郎を中心とする研究グループが、“林モデル”と言われる惑星系形成のモデルを構築。そのモデルでは、星形成開始から100~1000万年程度経過した若い星周囲の円盤内で、惑星系形成が進行すると考えていた。これらの円盤は、惑星系形成の現場と考えられることから“原始惑星系円盤”と呼ばれる。でも、その当時は、若い星周囲に原始惑星系円盤が存在することを、観測的には確かめることができなかった。その後、観測技術が飛躍的に向上し、若い星の周囲には実際に原始惑星系円盤が存在することが確かめられた。

星形成過程のどの段階で惑星系が形成されるのか

最近のアルマ望遠鏡を用いた高分解能の観測から明らかになってきたのは、星形成開始から100~1000万年程度経過した若い星周囲の原始惑星系円盤には、同心円状のチリのリングの間にギャップ(溝・隙間)が見られることです。これは、円盤の物質を掃き集めながら惑星が成長しつつある証拠だと考えられています。

その一方で、このような惑星成長の兆候は多くの原始惑星系円盤で見られています。

なので、原始惑星系円盤では惑星系形成がすでにかなり進行している、あるいはほぼ完了していることも示唆されています。

これらのアルマ望遠鏡の結果を踏まえると、星形成過程のどの段階で惑星系が形成されるのか? っという問いに答えるには、星形成のより初期段階を調べる必要があります。

そこで、研究グループが着目したのは、星形成開始から1~10万年程度の初期段階にある原始星周囲の円盤でした。

アルマ望遠鏡で円盤内のチリ(惑星の材料)が出す電波の観測を行うという大型プログラム“Early Plant Formation in Embdded Disks(eDisk)”を開始しています。

これまでにも、原始星周囲の円盤に着目した観測的研究は行われていましたが、限られた数の天体を個々に調べる程度…

また、0.1秒角を切るような空間分解能の観測も、ごく一部の原始星周囲の円盤に限られていました。

原始星周囲の円盤とより進化の進んだ原始惑星系円盤

今回の観測で対象としたのは、地球からおよそ650光年以内に位置する、19の原始星周囲の円盤。0.04秒角注2という非常に高い空間分解能で観測し、円盤の構造を詳細に調べることに成功しています。

注2.この分解能は、100キロ先にあるコインを見分けることのできる能力に相当する。

このような高い空間分解能で、20個近い天体の原始星周囲の円盤の詳細な構造を系統的に調べた研究は、今回が初めてのことでした。ただ、原始星周囲の円盤は、より進化の進んだ原始惑星系円盤とは大きく異なる特徴を示すことも、系統的に明らかになったんですねー

惑星系形成の兆候であるリングやギャップが見られたのは、19天体の中で比較的進化の進んだ原始星数天体周囲の円盤でのみ。

でも、その構造は原始惑星系円盤で見られたリングやギャップ構造と比べると非常に淡いものでした。

その一方で、多くの円盤では、惑星の材料になるチリが円盤面に沈殿しておらず、円盤面上空に巻き上げられた状態にあることも分かりました。

より進化の進んだ原始惑星系円盤は厚みが薄いことがこれまでの観測で分かっていて、原始星周囲の円盤よりもチリの沈殿が進んで、惑星形成の準備ができてきている段階にあると考えられます。

今回のアルマ望遠鏡を用いた観測により、原始星周囲の円盤とより進化の進んだ原始惑星系円盤との間に、このような明確な違いがあることが分かりました。

さらに、研究結果から考えられるのは、惑星系形成は星形成開始後10万年から100万年ぐらいにかけて急速に進むことでした。

今回の観測は、アルマ望遠鏡の0.04秒角という非常に高い空間分解能に加え、アルマ望遠鏡が“大型プログラム”という、長い観測時間をかけて数多くの天体観測が実行できる制度を導入したことにより初めて可能になりました。

1つの円盤を観測しただけでは、たまたまそこでの惑星形成が早かったり遅かったりしているだけかもしれません。

今回のプログラムで観測にかけたのは約100時間。

これにより、多数の原始星周囲の円盤を統計的に観測できわけです。

そして、何よりも、このような大型プログラムを立案、実行するための国際協力の重要性です。

この研究を推進した国際研究グループには、15の研究機関から37名の研究者が参加しています。

その約半数は、大学院生や博士号を取得して間もない若手研究者でした。

この研究は、そのような多くの若手研究者の力で推進されていると同時に、将来の研究者の育成に大きな役割を果たしているとも言えますね。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます