今回の研究では、アルマ望遠鏡を使ってオリオン座の星団形成領域を観測。

すると、若い星から噴き出す高速のガス流が、同じ星団形成領域内の若い星たちに激しく衝突している様子をとらえることに成功しました。

衝突によって星団形成領域のガスやチリは激しく揺さぶられ、そこでの星の形成に影響を与えている可能性があるんですねー

このことは、若い星や星の材料が密集して存在する星団形成領域において、星が生まれてくる複雑な過程の理解に迫る重要な一歩といえる成果になります。

この双極分子流は、原始星のサイズの100万倍以上の大きさにも広がることがあり、原始星よりも観測しやすいので、分子雲コアでの原始星の誕生をとらえる非常に強力なツールといえます。

この星のゆりかごともいえる星団形成領域での双極分子流の役割は、周辺の分子雲コアに衝突することで局所的に星の形成を誘発すること。

でも、逆に星のゆりかご内の環境をかき乱すことで、周辺の星の成長を邪魔したりする可能性もこれまでに予測されていました。

このように、星団形成領域は原始星が誕生する一般的な環境であり、重要な研究対象になるはずです。

にもかかわらず比較的遠方にあるため、これまで領域内を詳細に観測することが困難でした。

さらに、星団形成領域は複数の原始星や双極分子流が混在した複雑な構造を持っています。

そう、これらを十分に見分けられる鮮明な画像を得るには、アルマ望遠鏡のような高い空間分解能を持つ望遠鏡を用いることが必須になるんですねー

この天体はオリオン座の方向に位置し、太陽系から最も近い巨大分子雲である“オリオンA分子雲(地球からの距離1400光年)”の中にあります。

研究チームが調べたのは、この星団形成領域をカバーするような広視野観測を行い、チリ、一酸化炭素(CO)、一酸化ケイ素(SiO)の3つの物質の分布でした。

チリは、星を育むゆりかごである分子雲コアの基本構成物質のひとつです。

一酸化炭素は、双極分子流や分子雲コアの主な構成要素である水素分子ガスに次いで多く存在している物質。

強い電波を出すので、星が成長する様子を観測的にとらえるために重要な分子のひとつになります。

そして、激しい衝突現象があるときに観測されるのが一酸化ケイ素です。

分子雲を構成するチリの表面に付着しているケイ素(Si)が、分子流と周辺物質の激しい衝突などの場面で宇宙空間に叩き出され、宇宙空間に浮遊する酸素(O)と結びつくことで、一酸化ケイ素ガス(SiO)からの放射が観測されるようになります。

今回、“FIR 3”および“FIR 4”領域での高感度観測により見つけることができたのは、これまでに報告されていた2倍の数の双極分子流、つまり原始星が形成されている直接的な証拠でした。

これにより、複雑な星団形成領域の様子が鮮明に描き出されることになります。

この巨大双極分子流が“FIR 4”領域と激しく衝突することで、その境界面で発生したと考えられる一酸化ケイ素ガス(SiO)の観測に成功。

図2の左上から進んできた巨大双極分子流が、“FIR 4”領域にある原始星の材料となる高密度ガスやチリと2か所で衝突した様子を、U字状の衝突面としてはっきりととらえることに成功しています(図2の“FIR 4”領域で青白く光っている構造を参照)。

アルマ望遠鏡の高い感度と空間分解能のおかげで、このように非常に若い星団で形成された原始星の双極分子流が、星団形成領域内の他の領域に衝突している証拠を、撮像することが初めて可能になったわけです。

また図2からは、巨大双極分子流が“FIR 4”領域に向かって進む途中、フィラメント上に広がる分子雲(図2のオレンジ色で表現されている“フィラメント上に広がる分子雲”)とも激しく衝突し、分子流内のガスが激しく圧縮されている様子も分かります(図2の白みを帯びた赤色で表されている“圧縮された分子流のガス”)。

双極分子流と激しく衝突したことで、分子雲内のチリが加熱されている証拠もとらえられています。

さらに、この圧縮された分子雲内で多数発見されたのが、星のゆりかご“分子雲コア”の起源になりうる分裂片でした。

それでは、星団形成領域内での巨大双極分子流と若い星たちの衝突をきっかけとして、星団内の星形成が誘発されたのでしょうか?

それとも、衝突前にはすでに星が誕生していたのでしょうか?

このことについては、今回の研究では明確に区別できませんでした。

それでも、今回の研究成果からは、双極分子流が衝突することで星団形成領域内のガスやチリを揺さぶり、星が生まれる環境がかき乱されている可能性がが示されました。

研究チームではアルマ望遠鏡を用いたさらなる観測で詳細を解明していくそうです。

双極分子流によって圧縮されたガスの運動を調べ、星団形成領域への物質の流入、もしくは分子雲コアの破壊をとらえることができれば、“FIR 4”がどのような進化をたどり最終的にどれくらい重たい星を形成するのかを予測することができます。

今回の観測では、分子流が星団形成領域内の星形成に与える影響を直接とらえることに成功しました。

この研究をさらに進めていけば、一般的な星形成の形態である星団形成の理解を紐解くカギになるはずです。

こちらの記事もどうぞ

すると、若い星から噴き出す高速のガス流が、同じ星団形成領域内の若い星たちに激しく衝突している様子をとらえることに成功しました。

衝突によって星団形成領域のガスやチリは激しく揺さぶられ、そこでの星の形成に影響を与えている可能性があるんですねー

このことは、若い星や星の材料が密集して存在する星団形成領域において、星が生まれてくる複雑な過程の理解に迫る重要な一歩といえる成果になります。

今回の研究を進めているのは、九州大学大学院生の佐藤 亜紗子さんたちの研究チームです。

|

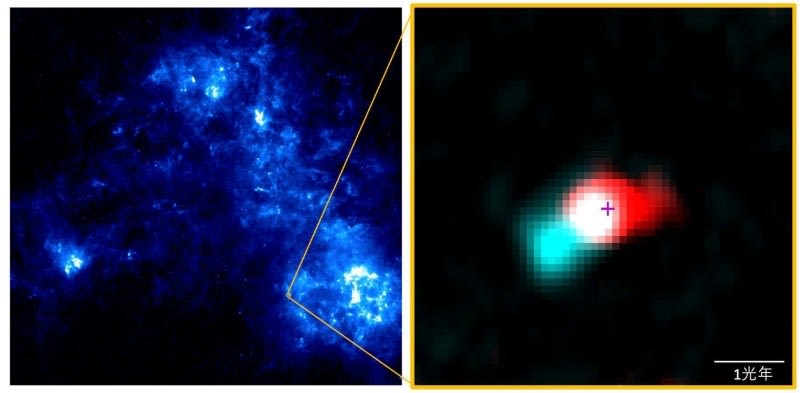

| 図1.星団形成領域“OMC-2”の“FIR 3”および“FIR 4”のイメージ図。アルマ望遠鏡によって、原始星が集団で生まれている星のゆりかご内部の詳細が明らかになった。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), A. Sato et al.) |

星誕生の目印“双極分子流”と星のゆりかご“星団形成領域”

赤ちゃん星“原始星”は、宇宙空間のガスとチリが豊富にある領域“分子雲コア”の中で生まれます。 宇宙空間には星の材料となる水素原子や水素分子を主成分としたガスが漂っている。その中でも特に水素分子が豊富に存在する場所が分子雲。さらに濃くなった場所は分子雲コアと呼ばれていて、いわゆる星の卵に相当する。分子雲コアがさらに収縮することによって、太陽のような恒星や、それよりもさらに重い星(大質量星)その連星が誕生する。

また、原始星周囲で観測されるものに、分子ガスが噴き出している様子“双極分子流”があります。この双極分子流は、原始星のサイズの100万倍以上の大きさにも広がることがあり、原始星よりも観測しやすいので、分子雲コアでの原始星の誕生をとらえる非常に強力なツールといえます。

双極分子流とは、原始星からほぼ反対向き(南極方向と北極方向)に放出される分子ガスの高速な流れで、星の産声に例えられる。これにより分子コアが持っている回転の勢いを捨て去ることで星に成長する。太陽系の周辺数万光年以内や大マゼラン雲の原始星では普遍的に観測されてきた。

宇宙に存在するほとんどの星は、孤立して生まれるのではなく複数の原始星が集団で誕生し、これを星団形成といいます。この星のゆりかごともいえる星団形成領域での双極分子流の役割は、周辺の分子雲コアに衝突することで局所的に星の形成を誘発すること。

でも、逆に星のゆりかご内の環境をかき乱すことで、周辺の星の成長を邪魔したりする可能性もこれまでに予測されていました。

このように、星団形成領域は原始星が誕生する一般的な環境であり、重要な研究対象になるはずです。

にもかかわらず比較的遠方にあるため、これまで領域内を詳細に観測することが困難でした。

さらに、星団形成領域は複数の原始星や双極分子流が混在した複雑な構造を持っています。

そう、これらを十分に見分けられる鮮明な画像を得るには、アルマ望遠鏡のような高い空間分解能を持つ望遠鏡を用いることが必須になるんですねー

星団形成領域を広視野で観測

そこで、今回の研究では、アルマ望遠鏡を使って最も若い星団形成領域のひとつである“OMC-2”内の“FIR 3”および“FIR 4”領域を観測。この天体はオリオン座の方向に位置し、太陽系から最も近い巨大分子雲である“オリオンA分子雲(地球からの距離1400光年)”の中にあります。

研究チームが調べたのは、この星団形成領域をカバーするような広視野観測を行い、チリ、一酸化炭素(CO)、一酸化ケイ素(SiO)の3つの物質の分布でした。

チリは、星を育むゆりかごである分子雲コアの基本構成物質のひとつです。

一酸化炭素は、双極分子流や分子雲コアの主な構成要素である水素分子ガスに次いで多く存在している物質。

強い電波を出すので、星が成長する様子を観測的にとらえるために重要な分子のひとつになります。

そして、激しい衝突現象があるときに観測されるのが一酸化ケイ素です。

分子雲を構成するチリの表面に付着しているケイ素(Si)が、分子流と周辺物質の激しい衝突などの場面で宇宙空間に叩き出され、宇宙空間に浮遊する酸素(O)と結びつくことで、一酸化ケイ素ガス(SiO)からの放射が観測されるようになります。

今回、“FIR 3”および“FIR 4”領域での高感度観測により見つけることができたのは、これまでに報告されていた2倍の数の双極分子流、つまり原始星が形成されている直接的な証拠でした。

これにより、複雑な星団形成領域の様子が鮮明に描き出されることになります。

アルマ望遠鏡がとらえた分子流が星団形成領域内の星形成に与える影響

今回の一番の成果は、星のゆりかごである若い星団形成領域“OMC-2”内で、“FIR 3”領域中の原始星から噴き出た巨大双極分子流が、複数の若い星が密集している“FIR 4”領域に激しく衝突していることを示す決定的な証拠をとらえたことでした。この巨大双極分子流が“FIR 4”領域と激しく衝突することで、その境界面で発生したと考えられる一酸化ケイ素ガス(SiO)の観測に成功。

図2の左上から進んできた巨大双極分子流が、“FIR 4”領域にある原始星の材料となる高密度ガスやチリと2か所で衝突した様子を、U字状の衝突面としてはっきりととらえることに成功しています(図2の“FIR 4”領域で青白く光っている構造を参照)。

アルマ望遠鏡の高い感度と空間分解能のおかげで、このように非常に若い星団で形成された原始星の双極分子流が、星団形成領域内の他の領域に衝突している証拠を、撮像することが初めて可能になったわけです。

また図2からは、巨大双極分子流が“FIR 4”領域に向かって進む途中、フィラメント上に広がる分子雲(図2のオレンジ色で表現されている“フィラメント上に広がる分子雲”)とも激しく衝突し、分子流内のガスが激しく圧縮されている様子も分かります(図2の白みを帯びた赤色で表されている“圧縮された分子流のガス”)。

双極分子流と激しく衝突したことで、分子雲内のチリが加熱されている証拠もとらえられています。

さらに、この圧縮された分子雲内で多数発見されたのが、星のゆりかご“分子雲コア”の起源になりうる分裂片でした。

それでは、星団形成領域内での巨大双極分子流と若い星たちの衝突をきっかけとして、星団内の星形成が誘発されたのでしょうか?

それとも、衝突前にはすでに星が誕生していたのでしょうか?

このことについては、今回の研究では明確に区別できませんでした。

それでも、今回の研究成果からは、双極分子流が衝突することで星団形成領域内のガスやチリを揺さぶり、星が生まれる環境がかき乱されている可能性がが示されました。

研究チームではアルマ望遠鏡を用いたさらなる観測で詳細を解明していくそうです。

双極分子流によって圧縮されたガスの運動を調べ、星団形成領域への物質の流入、もしくは分子雲コアの破壊をとらえることができれば、“FIR 4”がどのような進化をたどり最終的にどれくらい重たい星を形成するのかを予測することができます。

今回の観測では、分子流が星団形成領域内の星形成に与える影響を直接とらえることに成功しました。

この研究をさらに進めていけば、一般的な星形成の形態である星団形成の理解を紐解くカギになるはずです。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます