宇宙線が地球に到達したとき、炭素14やベリリウム10などの元素が生成されます。

これら生成された元素を杉の年輪サンプルから分析してみると、約2700年前にあった宇宙線量増加の詳細が明らかになってきたんですねー

炭素14の増加にかかった時間は3年。

長い期間で段階的に増加していることから、巨大な太陽面爆発が複数回発生することで増加が引き起こされた可能性があるようです。

地球に到達した宇宙線から作られる元素

宇宙から地球に宇宙線が到達すると大気中の窒素や酸素などの元素と衝突して、宇宙線生成核種と呼ばれる炭素14やベリリウム10などの元素が生成されます。

これらの宇宙線生成核種は樹木の年輪や極域の氷床コアに取り込まれて蓄積します。

なので、年輪などのサンプルに含まれる元素を測定することで、過去に地球に到達した宇宙線量を推定することができるんですねー

これまでの分析から示されているのは、西暦774/775年、西暦993/994年(992/993年)に、地球へ降り注ぐ宇宙線量が急増していること。

その原因として考えられているのが、観測史上最大級の太陽面爆発の数十倍という超巨大規模の太陽面爆発でした。

長い期間で段階的に増加した宇宙線の謎

ドイツの木材を用いた最近の研究では、炭素14の増加が紀元前660年ころにもあったことが報告されています。

この現象の規模として考えられているのは、前述の2つの宇宙線量急増と同じくらい巨大であったということ。

でも、挙動が異なっていて、その起源となった宇宙線増加についての詳細は示されていませんでした。

この宇宙線増加についての詳細を調べているのが山形大学の研究チームです。

紀元前669年から633年の期間について、山形県と秋田県の県境にある鳥海山から出土した鳥海神代杉の年輪に対して、炭素14濃度の測定分析を行っています。

すると、鳥海神代杉での炭素14濃度の増加にかかった期間は3年、西暦775年の時と比べると長い期間で段階的に増加したことが分かってきます。

さらに、モデルの解析により示唆されたのが、紀元前660年ごろに発生したイベントが最長で41か月間まで継続するという可能性でした。

このような長期にわたる継続は、巨大な太陽面爆発が複数回発生したと考えることができます。

そう、炭素14の段階的な増加は、太陽面爆発による地球への宇宙線到達が一定で連続したものよりも、2回に分かれたものと考える方が説明に合うんですねー

西暦775年や西暦994年の宇宙線増加は、1年以下の単一の超巨大太陽面爆発によって引き起こされたものとみられています。

でも、今回の研究では、紀元前660年ころの宇宙線増加はこれらよりも継続期間が長く、複数回の超巨大太陽面爆発が原因である可能性が示されることになりました。

今後、期待されるのが氷床コアなどの分析です。

紀元前660年ころのイベントについて、さらに詳しい情報がもたらされるかもしれませんよ。

こちらの記事もどうぞ

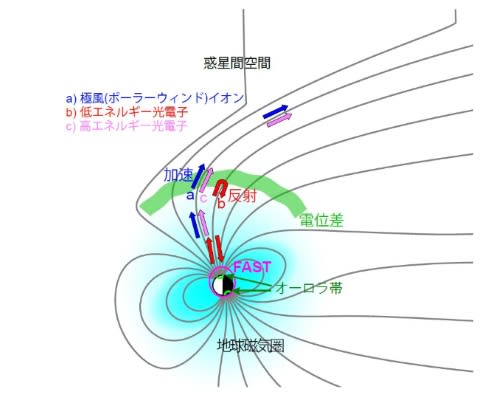

地球の大気は宇宙空間へ流出している? 流出量は磁気嵐のタイプによって異なっているようです。

これら生成された元素を杉の年輪サンプルから分析してみると、約2700年前にあった宇宙線量増加の詳細が明らかになってきたんですねー

炭素14の増加にかかった時間は3年。

長い期間で段階的に増加していることから、巨大な太陽面爆発が複数回発生することで増加が引き起こされた可能性があるようです。

地球に到達した宇宙線から作られる元素

宇宙から地球に宇宙線が到達すると大気中の窒素や酸素などの元素と衝突して、宇宙線生成核種と呼ばれる炭素14やベリリウム10などの元素が生成されます。

これらの宇宙線生成核種は樹木の年輪や極域の氷床コアに取り込まれて蓄積します。

なので、年輪などのサンプルに含まれる元素を測定することで、過去に地球に到達した宇宙線量を推定することができるんですねー

これまでの分析から示されているのは、西暦774/775年、西暦993/994年(992/993年)に、地球へ降り注ぐ宇宙線量が急増していること。

その原因として考えられているのが、観測史上最大級の太陽面爆発の数十倍という超巨大規模の太陽面爆発でした。

長い期間で段階的に増加した宇宙線の謎

ドイツの木材を用いた最近の研究では、炭素14の増加が紀元前660年ころにもあったことが報告されています。

この現象の規模として考えられているのは、前述の2つの宇宙線量急増と同じくらい巨大であったということ。

でも、挙動が異なっていて、その起源となった宇宙線増加についての詳細は示されていませんでした。

この宇宙線増加についての詳細を調べているのが山形大学の研究チームです。

紀元前669年から633年の期間について、山形県と秋田県の県境にある鳥海山から出土した鳥海神代杉の年輪に対して、炭素14濃度の測定分析を行っています。

|

| 分析に用いたものと同じ個体の鳥海神代杉。紀元前466年に噴火した鳥海山の山体崩壊により埋没したもの。1年輪の幅は典型的に3~5ミリと比較的分厚く、早材(1年輪のうち春~夏に形成される明るい色の材)と晩材(夏~秋に形成される暗い色の材)の剥離が可能になった。 |

さらに、モデルの解析により示唆されたのが、紀元前660年ごろに発生したイベントが最長で41か月間まで継続するという可能性でした。

|

| 鳥海神代杉の炭素14濃度の測定結果。濃度は紀元前665年の晩材から紀元前664年の万歳にかけて大きく増加し、その後紀元前662年の晩材にかけて徐々に増加している。 |

そう、炭素14の段階的な増加は、太陽面爆発による地球への宇宙線到達が一定で連続したものよりも、2回に分かれたものと考える方が説明に合うんですねー

西暦775年や西暦994年の宇宙線増加は、1年以下の単一の超巨大太陽面爆発によって引き起こされたものとみられています。

でも、今回の研究では、紀元前660年ころの宇宙線増加はこれらよりも継続期間が長く、複数回の超巨大太陽面爆発が原因である可能性が示されることになりました。

今後、期待されるのが氷床コアなどの分析です。

紀元前660年ころのイベントについて、さらに詳しい情報がもたらされるかもしれませんよ。

こちらの記事もどうぞ

地球の大気は宇宙空間へ流出している? 流出量は磁気嵐のタイプによって異なっているようです。