現在、地球の酸素濃度は21%です。

でも、過去の地球の酸素濃度は様々な値に変化していました。

仮に過去の地球と似た環境を持つ太陽系外惑星(系外惑星)を観測した場合、どのような観測データが得られるのでしょうか?

特に注目されるのは、“バイオシグネチャー”(※1)に関連した大気分子を見つけられるかどうかです。

望遠鏡で大気の観測を行った場合の観測データを推定しています。

その結果、分かったのは、酸素濃度が大幅に高かった今から3億年前~1億年前までの期間は、バイオシグネチャーを観測しやすいことでした。

この期間は、地球に恐竜が生息していた時代に相当するそうですよ。

大幅に変化してきた地球の酸素濃度

今のところ、生命が見つかっている唯一の天体が地球です。

ただ、生命の発生条件は良く分かっていないので、生命が存在する可能性のある惑星を探すうえで、参考になるのは地球の環境だけになります。

このため、太陽系から遠く離れた系外惑星の観測では、地球と似たような環境かどうかに関心がもたれています。

特に関心がもたれているのは、生命活動に関連すると考えられるバイオシグネチャーという指標の観測です。

大気中に酸素と共にオゾンまたはメタンが見つかると、それはバイオシグネチャーである可能性があります。

でも、地球の環境は歴史を通じて、ずっと同じだった訳ではありません。

酸素濃度に限ってみても、その濃度は現在の21%に至るまでの間に大幅に変化してきました。

目に見える大きさの生物が出現したのは、約5億4000万年前から現在までの“顕生代”の期間ですが、顕生代の期間中に大気中の酸素濃度は少ない時で10%以下、多いときは最大で35%(※2)まで変化していました。

過去の地球はバイオシグネチャーが観測しやすい

今回の研究では、過去の地球環境をシミュレーションし、バイオシグネチャーがどのように変化するのかを調査しています。

気候モデルには、よく確立された“GEOCARB”と“COPSE”を使用。

5億年前から現在までを1億年ごとに時間を区切った上で、高度ごとに大気に含まれる酸素、オゾン、メタン、水、二酸化炭素の濃度をシミュレーションしています。

そして、それぞれの大気を観測した場合に、赤外線領域での吸収スペクトル(大気分子によって吸収される光の波長)が、どのように観測されるのかを再現しました。

その結果、酸素濃度が最も高い30%だった期間を含む、今から3億年前~1億年前までの期間は、現在の地球よりもバイオシグネチャーがはっきりしていることが分かります。

これは恐竜がいた中生代(2億5200万年前~6600万年前)の期間を含んでいて、高い酸素濃度が大型動物の出現と関連していると考えられている期間です。

この結果を簡単に言うと、恐竜がいた頃の地球は、現在の地球よりも観測しやすいことを意味しています。

地球で巨大な生物が出現していた環境の方が、現在の地球よりも観測で見つけやすいというのは興味深い発見でした。

もし、将来の観測で地球と似たような惑星を見つけた場合、そこには恐竜並みに大きな生物がいる可能性があるからです。

また、今回のシミュレーションで得られた吸収スペクトルは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測可能な波長および感度を示しています。

なので、過去の地球と似たような環境の惑星が存在すれば、発見できる可能性があるという点でも興味深いことと言えます。

そう、恐竜がいた頃の地球に似た系外惑星は、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測で見つかるかもしれないんですねー

なんか、ワクワクしてきませんか?

こちらの記事もどうぞ

でも、過去の地球の酸素濃度は様々な値に変化していました。

仮に過去の地球と似た環境を持つ太陽系外惑星(系外惑星)を観測した場合、どのような観測データが得られるのでしょうか?

特に注目されるのは、“バイオシグネチャー”(※1)に関連した大気分子を見つけられるかどうかです。

※1.惑星を外部から観測したときに、生命が存在することの証拠と考えられる指標となるデータを示す。惑星大気中に酸素、オゾン、メタンなどの存在を示す証拠が一般的である。

今回の研究では、地球に大型の生物が出現した“顕生代”の期間にほぼ等しい、5億年間の大気組成をシミュレーション。望遠鏡で大気の観測を行った場合の観測データを推定しています。

その結果、分かったのは、酸素濃度が大幅に高かった今から3億年前~1億年前までの期間は、バイオシグネチャーを観測しやすいことでした。

この期間は、地球に恐竜が生息していた時代に相当するそうですよ。

この研究は、コーネル大学のRebecca C. PayneさんとLisa Kalteneggerさんの研究チームが進めています。

|

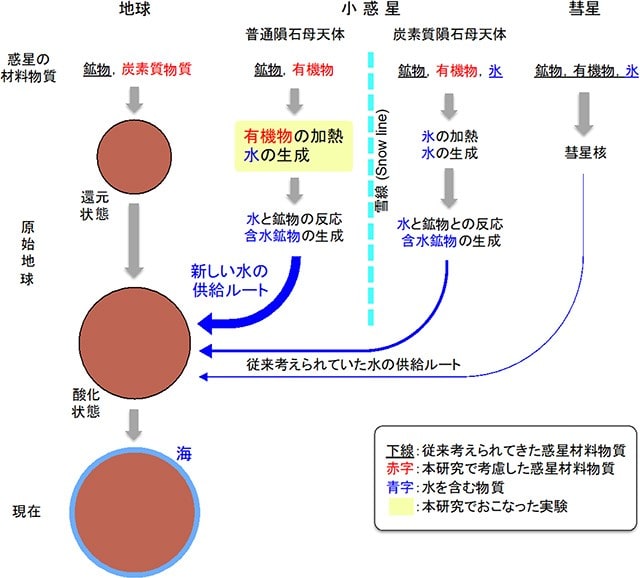

| 図1.顕生代の期間中の地球の酸素濃度の変化。現在の地球は21%だが、過去の地球は10%以下から最大で35%まで変化したと考えられている。(Credit: Rebecca Payne (Carl Sagan Institute)) |

大幅に変化してきた地球の酸素濃度

今のところ、生命が見つかっている唯一の天体が地球です。

ただ、生命の発生条件は良く分かっていないので、生命が存在する可能性のある惑星を探すうえで、参考になるのは地球の環境だけになります。

このため、太陽系から遠く離れた系外惑星の観測では、地球と似たような環境かどうかに関心がもたれています。

特に関心がもたれているのは、生命活動に関連すると考えられるバイオシグネチャーという指標の観測です。

大気中に酸素と共にオゾンまたはメタンが見つかると、それはバイオシグネチャーである可能性があります。

でも、地球の環境は歴史を通じて、ずっと同じだった訳ではありません。

酸素濃度に限ってみても、その濃度は現在の21%に至るまでの間に大幅に変化してきました。

目に見える大きさの生物が出現したのは、約5億4000万年前から現在までの“顕生代”の期間ですが、顕生代の期間中に大気中の酸素濃度は少ない時で10%以下、多いときは最大で35%(※2)まで変化していました。

※2.酸素濃度が35%を超えると、一度燃え出した火災は自然鎮火することがないと考えられている。そのような大火災の痕跡がないことや、そのほかの地質学的証拠から、地球の酸素濃度は35%を超えたことは無いと考えられている。

では、酸素濃度の変化によって、他のバイオシグネチャーも変化していたのでしょうか?過去の地球はバイオシグネチャーが観測しやすい

今回の研究では、過去の地球環境をシミュレーションし、バイオシグネチャーがどのように変化するのかを調査しています。

気候モデルには、よく確立された“GEOCARB”と“COPSE”を使用。

5億年前から現在までを1億年ごとに時間を区切った上で、高度ごとに大気に含まれる酸素、オゾン、メタン、水、二酸化炭素の濃度をシミュレーションしています。

|

| 図2.“GEOCARB”と“COPSE”のそれぞれの気候モデルで推定されたバイオシグネチャーを示す大気分子の吸収スペクトル。3億年前から1億年前までのグラフ(より薄い色)は、現在の地球(灰色)よりも吸収スペクトルが大きい。(Credit: R. C. Payne & L. Kaltenegger) |

その結果、酸素濃度が最も高い30%だった期間を含む、今から3億年前~1億年前までの期間は、現在の地球よりもバイオシグネチャーがはっきりしていることが分かります。

これは恐竜がいた中生代(2億5200万年前~6600万年前)の期間を含んでいて、高い酸素濃度が大型動物の出現と関連していると考えられている期間です。

この結果を簡単に言うと、恐竜がいた頃の地球は、現在の地球よりも観測しやすいことを意味しています。

地球で巨大な生物が出現していた環境の方が、現在の地球よりも観測で見つけやすいというのは興味深い発見でした。

もし、将来の観測で地球と似たような惑星を見つけた場合、そこには恐竜並みに大きな生物がいる可能性があるからです。

また、今回のシミュレーションで得られた吸収スペクトルは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測可能な波長および感度を示しています。

なので、過去の地球と似たような環境の惑星が存在すれば、発見できる可能性があるという点でも興味深いことと言えます。

そう、恐竜がいた頃の地球に似た系外惑星は、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による観測で見つかるかもしれないんですねー

なんか、ワクワクしてきませんか?

こちらの記事もどうぞ