|

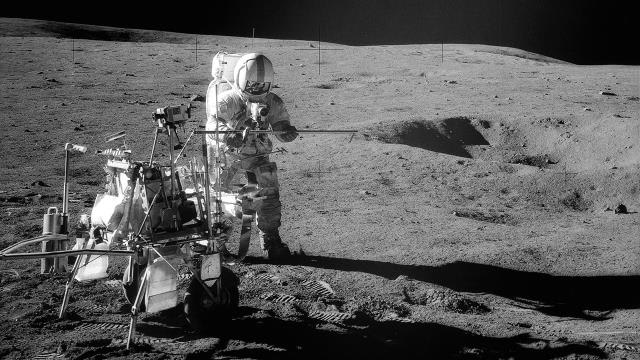

でも、アポロ計画で設置された地震計のデータから、月でも地震(月震)が発生していることが知られています。

また、月面には断層地形が数多く存在していて、これらは月の内部が冷えることで月全体が収縮して生じたものだと考えられています。

こうした月の冷却と収縮が現在も続いていることを示す、新たな研究成果が相次いで発表されたんですねー

月では今も断層で地震が発生している

月が冷えて収縮すると、地殻の一部が他の部分の上に乗り上げる“衝上断層”と呼ばれる地形が現れることがあります。

こうした断層はしばしば、高さ数十キロ、幅数キロにわたる階段状の断層崖を形成しているんですねー

今回の研究を進めたのはスミソニアン協会地球惑星研究センターのチーム。

月震の震源をこれまでよりも正確に求めるため、アポロ12号から16号までのミッションで月面に設置された4台の地震計のデータを新たな手法で解析しています。

この4台の地震計は1969年から1977年までの間に、震源の浅い月震を計28回観測していて、

その規模はマグニチュード2から5の範囲にわたっている。

研究チームでは、これらの月震の震源位置を、NASAの月探査機“ルナー・リコナサンス・オービター”でこれまでに発見されている3500か所以上の断層崖の位置と比較。

|

| “ルナー・リコナサンス・オービター”で撮影された断層崖の例。 崖は階段状になっている(左向きの矢印)。 崖の上には岩塊が広がる平原や明るい色の土壌や砂が見られる領域が存在する(右向きの矢印)。 |

そう、このことは浅発月震が断層と関係していることをうかがわせる強い証拠になるんですねー

月が今も徐々に冷えて縮み続けているので、こうした断層が今も活動していて月震を引き起こしているという証拠が初めて得られたことになります。

さらに、この8回の地震のうち6回は月が地球から最も遠い場所“遠地点”付近にある時期に発生。

遠地点では、月が地球から受ける潮汐力に由来する応力が最も強くなるので、断層が動く現象が起こりやすいのかもしれません。

月の断層が今も活動しているという証拠は他にもあります。

“ルナー・リコナサンス・オービター”が撮影した画像には、断層崖の斜面やその近くに比較的明るい色の領域があり、そこに地滑りや岩塊が写っていることがあります。

月面の物質は太陽風や宇宙線によって風化を受け、しだいに暗い色になっていきます。

なので、明るい色の領域は最近新たに表面に露出した場所ということになります。

ごく最近に月震が起こって表面の物質が地滑りを起こしたとすれば、こうした地形ができるはずです。

また、しばしば撮影されているのが、断層崖の近くで岩塊が転がり落ちた跡。

これも断層で発生した月震によって岩が谷底へ転がったものと考えられています。

月面にはたくさんの微小隕石が衝突し続けているので、こうした転石の跡は地質学的な時間スケールを見ると比較的短期間で消えてしまうはず…

それでも、こうした地形が残っているということは、断層で今も月震が起こっているという証拠になるんですねー

50年近く前のアポロ計画のデータと“ルナー・リコナサンス・オービター”のデータとを組み合わせることで、新しい発見があり月についての理解が深まったといえますね。

若いリンクルリッジを月の海で発見

衝上断層による断層崖と同じく、月が冷えて収縮することで生じる地形があります。

その地形は曲がりくねった尾根と浅い地溝からなり“リンクルリッジ”と呼ばれています。

“リンクルリッジ”は長いものでは400キロに及び、高さは300キロを超えることも…

これまで月の高地でしか発見されていなかったので、海には存在しないと考えられてきた地形なんですねー

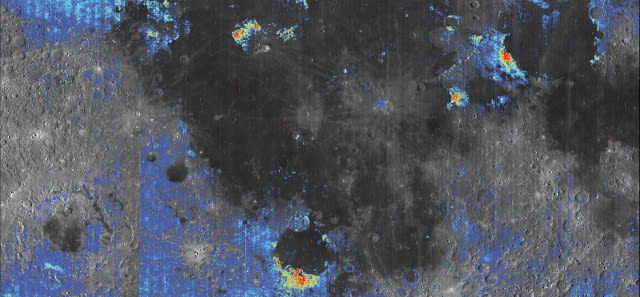

この研究でNASAのジェット推進研究所のチームが着目したのは、月の北極付近にある“氷の海”と呼ばれる領域。

この領域を詳細に調べるために用いたのは、“ルナー・リコナサンス・オービター”が撮影した1万2000枚以上もある画像でした。

そして発見したのが、“リンクルリッジ”のような地殻変動に由来する地形が、氷の海に数千か所も存在すること。

この数は、月の高地に地殻変動地形が存在する割合とほぼ同じでした。

|

| “ルナー・リコナサンス・オービター”の画像から“氷の海”で新たに見つかったリンクルリッジの例。 |

スミソニアン協会地球惑星研究センターの研究チームが、

転石の痕跡の年代推定で使ったのと同じ手法。

月面には絶えず微小な隕石が衝突しているので、衝突で飛散した物質が周囲に降り積もる“インパクト・ガーデニング”という過程によって次第に地形が変わっていきます。

クレーターなどの凹んだ地形は時代とともに飛散物質によって埋められ、サッカー場くらいのサイズのクレーターは10億年程度で埋まるそうです。

そして、研究チームは“ルナー・リコナサンス・オービター”の画像から、まだ埋まっていない小さなクレーターを横切るようにしてリンクルリッジが出来ている例を見つけます。

このことから、“氷の海”に見られるリンクルリッジは10億年前よりも新しい時代に作られ、推定ではこの中に4000万年前より新しいものもあるようです。

この地形は地質学的には比較的新しいものになります。

ただ、これまでの研究では、“月の海”は数十億年前に形成され、12億年前には冷却に伴う収縮は止まったと考えられてきました。

では、どうして新しい地形が作られたののでしょうか?

月は数十億年にわたって熱を失い続けることで収縮し、今はより高密度になるという変形を続けています。

そう、この変形により断層が活動し月震が引き起こされ、新しい地形が作られているんですねー

こちらの記事もどうぞ

アポロ14号によって月から持ち帰えられたのは地球最古の岩石かもしれない