なぜ月の裏側には、“海”と呼ばれる色が濃い領域はないのでしょうか?

今回の研究で明らかになったのは、表側の“海”に濃集している“KREEP”により、岩石が溶融するのに必要な温度が下がることでした。

これにより、月の表側での初期火山活動は、これまでの想定より4~13倍も活発になり、月の表裏の違いを増幅させていたようです。

月は火星サイズの天体が地球に衝突してできた

45億年前に、火星サイズの天体“テイア”が原始の地球に衝突。

この衝突から生まれた破片が、かなり急速(おそらく数百万年強の間)に分離し、地球と月を形成したと考えられています。

大きい方は地球になり、大気と海のある地質学的に活発な惑星になるのにちょうどよい大きさと環境へと進化。

小さい方が月になるのですが、こちらには地球のような特性を保持するのに十分な質量はありませんでした。

一方、数十年にわたる月の観測と調査から分かってきたのは、月の歴史は思っていたよりもはるかに活発で、直近では10億年前に火山活動や磁気活動があったということでした。

表側と裏側で特徴が異なる月の表面

月は自転周期と公転周期が一致しているので、地上から見上げると常に同じ“表側”の面が見えていて、色が薄い部分と“海”と呼ばれる色が濃い部分があることが分かっています。

一方、探査機の画像でしか見ることができない“裏側”の面は、表側に広くみられる色が濃い部分がほとんど存在してないんですねー

NASAのアポロ計画により持ち帰られた大量の月の石(382kg)から分かっているのは、色の濃い部分は化学組成が特徴的であり、火山活動に起因するものだということでした。

この色の濃い部分はカリウム(K)、希土類元素(REE)、リン(P)を豊富に含む岩石で、この特徴から“KREEP”と名付けられています。

月の表側は火山活動が活発だった

なぜ、火山活動とこの“KREEP”の特徴が月の表側だけにあり、裏側にはほとんど存在しないのかは、いまだに謎のままです。

今回の研究では、観測や室内実験、モデリングを組み合わせて、月が形成された時点で存在した非対称性が、その後も数十億年にわたって月の表裏における地質活動の違いを増幅させていたことを明らかにしています。

“KREEP”はカリウム、ナトリウム、ウランといった放射性元素を多く含んでいます。

これらの元素が放射性崩壊を起こす際に発生する熱、それがマグマを作る可能性があることを過去の研究で指摘されていました。

ただ、これだけでは月の表側全体で火山活動が盛んになった原因を説明するには不十分でした。

そこで研究チームは実験により、岩石に“KREEP”が含まれることで岩石が溶融するのに必要な温度が下がることを突き止めます。

これを考慮に入れれば、放射性崩壊だけを考慮したこれまでの想定よりも、火山活動が4~13倍も活発になる事も示されました。

ほとんどの溶岩流は月の初期段階で生じています。

なので、この結果は月の進化のタイミングや、月で生じた様々な地質現象の順序にも制約を与えることになります。

特に、表側にある領域には、月の他の場所とは異なりウランやトリウムなどの放射性元素が農集しています。

このような局部的な農集の原因を理解できれば、月形成初期段階の解明に役立ち、その結果、原始地球環境の解明にもつながっていきます。

今回の研究結果が示唆しているのは、およそ45億年前に月が形成されて以来、高濃度の“KREEP”成分を含む領域が月の進化に影響を与えてきたことでした。

このような地質的な非対称性が時間とともに増幅された証拠は、太陽系の他の衛星でも発見される可能性はあります。

もし発見することができれば、地質的な非対称性や初期段階の惑星と衛星の解明に役立つはずです。

こちらの記事もどうぞ

これまでの説より1億年も早い? 月が冷えて固まり始めたのは太陽系の誕生から5000万年後だった

今回の研究で明らかになったのは、表側の“海”に濃集している“KREEP”により、岩石が溶融するのに必要な温度が下がることでした。

これにより、月の表側での初期火山活動は、これまでの想定より4~13倍も活発になり、月の表裏の違いを増幅させていたようです。

月は火星サイズの天体が地球に衝突してできた

45億年前に、火星サイズの天体“テイア”が原始の地球に衝突。

この衝突から生まれた破片が、かなり急速(おそらく数百万年強の間)に分離し、地球と月を形成したと考えられています。

大きい方は地球になり、大気と海のある地質学的に活発な惑星になるのにちょうどよい大きさと環境へと進化。

小さい方が月になるのですが、こちらには地球のような特性を保持するのに十分な質量はありませんでした。

一方、数十年にわたる月の観測と調査から分かってきたのは、月の歴史は思っていたよりもはるかに活発で、直近では10億年前に火山活動や磁気活動があったということでした。

表側と裏側で特徴が異なる月の表面

月は自転周期と公転周期が一致しているので、地上から見上げると常に同じ“表側”の面が見えていて、色が薄い部分と“海”と呼ばれる色が濃い部分があることが分かっています。

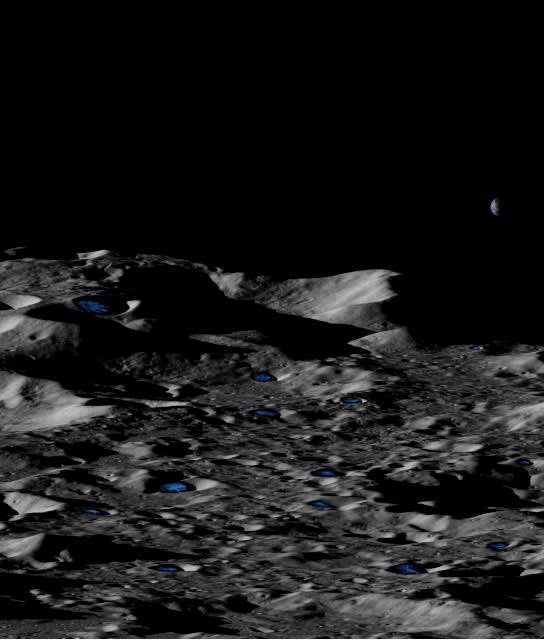

一方、探査機の画像でしか見ることができない“裏側”の面は、表側に広くみられる色が濃い部分がほとんど存在してないんですねー

|

| 太陽に照らされた月の裏側と地球。NASAの人工衛星“DSCOVER”が2015年に撮影。(Credit: NASA/NOAA) |

この色の濃い部分はカリウム(K)、希土類元素(REE)、リン(P)を豊富に含む岩石で、この特徴から“KREEP”と名付けられています。

月の表側は火山活動が活発だった

なぜ、火山活動とこの“KREEP”の特徴が月の表側だけにあり、裏側にはほとんど存在しないのかは、いまだに謎のままです。

今回の研究では、観測や室内実験、モデリングを組み合わせて、月が形成された時点で存在した非対称性が、その後も数十億年にわたって月の表裏における地質活動の違いを増幅させていたことを明らかにしています。

“KREEP”はカリウム、ナトリウム、ウランといった放射性元素を多く含んでいます。

これらの元素が放射性崩壊を起こす際に発生する熱、それがマグマを作る可能性があることを過去の研究で指摘されていました。

ただ、これだけでは月の表側全体で火山活動が盛んになった原因を説明するには不十分でした。

そこで研究チームは実験により、岩石に“KREEP”が含まれることで岩石が溶融するのに必要な温度が下がることを突き止めます。

これを考慮に入れれば、放射性崩壊だけを考慮したこれまでの想定よりも、火山活動が4~13倍も活発になる事も示されました。

ほとんどの溶岩流は月の初期段階で生じています。

なので、この結果は月の進化のタイミングや、月で生じた様々な地質現象の順序にも制約を与えることになります。

特に、表側にある領域には、月の他の場所とは異なりウランやトリウムなどの放射性元素が農集しています。

このような局部的な農集の原因を理解できれば、月形成初期段階の解明に役立ち、その結果、原始地球環境の解明にもつながっていきます。

今回の研究結果が示唆しているのは、およそ45億年前に月が形成されて以来、高濃度の“KREEP”成分を含む領域が月の進化に影響を与えてきたことでした。

このような地質的な非対称性が時間とともに増幅された証拠は、太陽系の他の衛星でも発見される可能性はあります。

もし発見することができれば、地質的な非対称性や初期段階の惑星と衛星の解明に役立つはずです。

こちらの記事もどうぞ

これまでの説より1億年も早い? 月が冷えて固まり始めたのは太陽系の誕生から5000万年後だった