月のマントルの組成が場所や深さによって異なることを示す地質学的な証拠が発見されました。

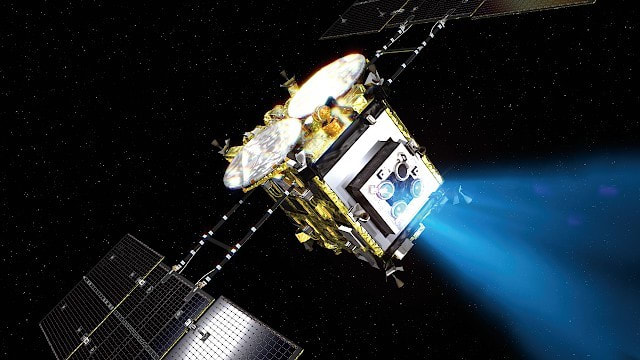

この発見は、JAXAの月周回衛星“かぐや(SELENE)”に搭載された“スペクトルプロファイラ”および“マルチバンドイメージャ”による月全面の観測データから分かったこと。

観測データを解析することで、月面上の“カルシウムに乏しい輝石(LCP)”に富む岩体と“かんらん石”に富む岩体、それぞれの岩体の場所の詳細な地質構造を明らかにしています。

調査研究を進めて分かってきたのは、巨大隕石の衝突により月のマントル領域から掘り起こされた岩石の成分は、衝突盆地によって“カルシウムに乏しい輝石”が支配的であるものと、“かんらん石”が支配的であるものとに分かれることでした。

このことは、月のマントル組成が月全体で不均質であることを意味します。

たとえば、“かんらん石”に富むマントル物質が“カルシウムに乏しい輝石”に富むマントル物質を覆う層構造があり、衝突してきた巨大隕石の大きさの違いにより掘り起こされる岩石が異なった可能性や、水平方向(月の表と裏など)でマントルの組成が大きく異なる可能性が考えられます。

今回、調査解析された場所からは、月のマントル物質の不均質性についてさらに詳細な情報が得られるはずです。

そう、将来のサンプルリターンミッションでの重要な候補地点の一つということです。

これらの岩体は、衝突盆地を作った巨大隕石の衝突で、月の深い場所から掘り起こされたマントル物質だと考えられています。

一方、月の裏側にある“南極エイトケン盆地”の周辺では、天体の衝突で月のマントル物質が掘り起こされて堆積したレゴリスで覆われていて、そのスペクトル特性から“低カルシウム輝石”が支配的だと報告されています。

このことから、月のマントル物質は“かんらん石”ではなく、“低カルシウム輝石”だと考える研究者もいます。

でも、レゴリスは様々な岩石の破片が混在したもの。

そう、必ずしも“南極エイトケン盆地”の形成時に掘り起こされたマントル物質の特徴を示しているとは限らないんですねー

また、“低カルシウム輝石”に富む岩体の全球分布や露頭(岩石や鉱脈の一部が地表に現れている所)の詳細な調査はされていないので、月のマントル物質が“かんらん石”に富むのか“低カルシウム輝石”に富むのかについては、長く議論が続いていました。

すると、“低カルシウム輝石”に富む岩体は、表側の北半球にある“雨の海盆地(インブリウムベイスン)”と“南極エイトケン盆地”の周囲に集中して見つかり、これらの地域では“かんらん石”に富む岩体よりも“低カルシウム輝石”に富む岩体の方が多いことが分かりました。(図1)

さらに、“マルチバンドイメージャ(Multi-band Imager ; MI)”のデータを用いて、鉱物・岩石分布の鳥瞰図による地質構造の詳細調査を実施。(図2に例を示している)

その結果分かってきたのは、“低カルシウム輝石”に富む物質は、山頂の急斜面や小さなクレーターの壁面など、宇宙風化をあまり受けていない(=レゴリスの堆積が少ない)新鮮な露頭で見つかることでした。

これにより、“かぐや”が検出した“低カルシウム輝石”は、様々な物質が混ざっているレゴリス由来ではなく、マントルから掘り起こされた岩体だと考えることができます。

つまり、“南極エイトケン盆地”と“雨の海盆地”の形成では、主に“低カルシウム輝石”に富む物質がマントルから掘り起こされたと推定できるんですねー

これらの結果を総合すると、月のマントルに由来する岩石の組成は、衝突盆地ごとに異なっていることになります。

そして、このことが意味しているのは、マントルの組成が月全体で均質ではないことです。

そこで考えられるのは、月のマントルが二重構造になっている可能性。

“かんらん石”に富むマントル物質が“低カルシウム輝石”に富むマントル物質を覆っていれば、衝突してきた巨大隕石の大きさの違いにより異なった深さの岩石が掘り起こされるわけです。

また、月は表と裏で地形や地質が大きく異なる“二分性”があります。

このことから、実際に月の場所ごとにマントルの組成が大きく異なる可能性も考えられます。

この深さ方向や水平方向の不均質は、かつて月面が大量の隕石衝突で融けてマグマで覆われていた“マグマオーシャン”の時代に、鉄やチタンを含む物質が深い層へ沈み、かんらん石や輝石などの軽い物質が浅い層に浮き上がる“マントル転倒”という現象に起因しているのかもしれません。

今後期待されているのは、こうした衝突盆地周辺の探査やサンプルリターンを行うこと。

これにより、月のマントルの構造や組成、進化の過程を解き明かす手掛かりが得られるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

この発見は、JAXAの月周回衛星“かぐや(SELENE)”に搭載された“スペクトルプロファイラ”および“マルチバンドイメージャ”による月全面の観測データから分かったこと。

観測データを解析することで、月面上の“カルシウムに乏しい輝石(LCP)”に富む岩体と“かんらん石”に富む岩体、それぞれの岩体の場所の詳細な地質構造を明らかにしています。

調査研究を進めて分かってきたのは、巨大隕石の衝突により月のマントル領域から掘り起こされた岩石の成分は、衝突盆地によって“カルシウムに乏しい輝石”が支配的であるものと、“かんらん石”が支配的であるものとに分かれることでした。

このことは、月のマントル組成が月全体で不均質であることを意味します。

たとえば、“かんらん石”に富むマントル物質が“カルシウムに乏しい輝石”に富むマントル物質を覆う層構造があり、衝突してきた巨大隕石の大きさの違いにより掘り起こされる岩石が異なった可能性や、水平方向(月の表と裏など)でマントルの組成が大きく異なる可能性が考えられます。

今回、調査解析された場所からは、月のマントル物質の不均質性についてさらに詳細な情報が得られるはずです。

そう、将来のサンプルリターンミッションでの重要な候補地点の一つということです。

月のマントルは、どんな物質で構成されているのか

月の表側にある巨大衝突盆地の周辺には、“かんらん石”を豊富に含む岩体が分布しています。これらの岩体は、衝突盆地を作った巨大隕石の衝突で、月の深い場所から掘り起こされたマントル物質だと考えられています。

一方、月の裏側にある“南極エイトケン盆地”の周辺では、天体の衝突で月のマントル物質が掘り起こされて堆積したレゴリスで覆われていて、そのスペクトル特性から“低カルシウム輝石”が支配的だと報告されています。

このことから、月のマントル物質は“かんらん石”ではなく、“低カルシウム輝石”だと考える研究者もいます。

でも、レゴリスは様々な岩石の破片が混在したもの。

そう、必ずしも“南極エイトケン盆地”の形成時に掘り起こされたマントル物質の特徴を示しているとは限らないんですねー

また、“低カルシウム輝石”に富む岩体の全球分布や露頭(岩石や鉱脈の一部が地表に現れている所)の詳細な調査はされていないので、月のマントル物質が“かんらん石”に富むのか“低カルシウム輝石”に富むのかについては、長く議論が続いていました。

“低カルシウム輝石”はマントルに由来する

今回の研究では、“かぐや”に搭載された“スペクトルプロファイラ”と“マルチバンドイメージャ”による観測データを用いて、“低カルシウム輝石”に富む岩体が月全体にどう分布しているのかを調べています。この研究を進めているのは、産業技術総合研究所地質調査総合センターの山本聡さんを中心とする研究チームです。

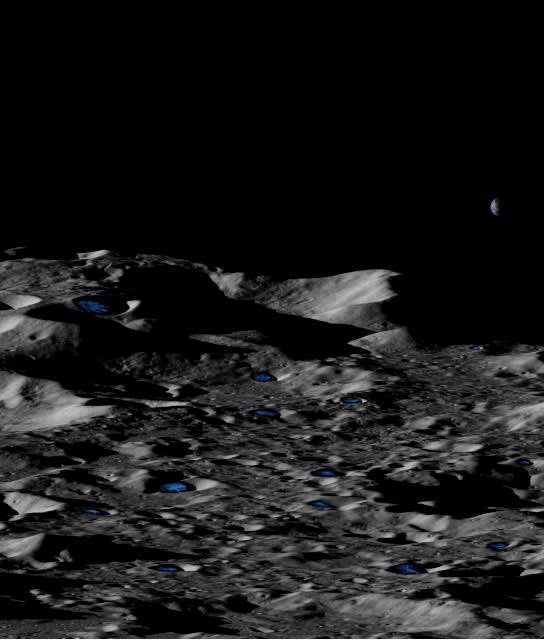

研究チームは、“スペクトルプロファイラ(Spectral Profiler ; SP)”の全データの中から、マントル由来と考えられる“低カルシウム輝石”のスペクトルを抽出。すると、“低カルシウム輝石”に富む岩体は、表側の北半球にある“雨の海盆地(インブリウムベイスン)”と“南極エイトケン盆地”の周囲に集中して見つかり、これらの地域では“かんらん石”に富む岩体よりも“低カルシウム輝石”に富む岩体の方が多いことが分かりました。(図1)

|

| 図1.“かぐや”の観測で得られた“南極エイトケン盆地”(左)と“雨の海盆地”(右)でのマントル由来とみられる岩体の分布。白が低カルシウム輝石(LCP)、赤がかんらん石に富む岩体がある場所。背景は“かぐや”による地形データで、色が赤いほど標高が高い。東経0度(E0°)が月の表側、西経180度(W180°)が裏側の中央経度になる。(Credit: JAXA宇宙科学研究所) |

その結果分かってきたのは、“低カルシウム輝石”に富む物質は、山頂の急斜面や小さなクレーターの壁面など、宇宙風化をあまり受けていない(=レゴリスの堆積が少ない)新鮮な露頭で見つかることでした。

これにより、“かぐや”が検出した“低カルシウム輝石”は、様々な物質が混ざっているレゴリス由来ではなく、マントルから掘り起こされた岩体だと考えることができます。

つまり、“南極エイトケン盆地”と“雨の海盆地”の形成では、主に“低カルシウム輝石”に富む物質がマントルから掘り起こされたと推定できるんですねー

|

| 図2.“雨の海盆地”の北東にある“アルプス山脈”付近の鳥観図。青い部分に低カルシウム輝石に富む岩体が露出している。(Credit: JAXA宇宙科学研究所) |

マントルの組成が月全体で均質ではない理由

一方、地殻厚がほぼゼロなので衝突盆地形成時にマントルを掘り起こしたことが確実である“モスクワの海”や“危機の海”などでは、“かんらん石”に富む岩体のみ見つり、“低カルシウム輝石”に富む岩体は見つかりませんでした。(図3) |

| 図3.“危機の海”(左)と“モスクワの海”(右)の周辺での、マントル物質由来とみられる岩体の分布。この地域では低カルシウム輝石の岩体(白)は見つからない。(Credit: JAXA宇宙科学研究所) |

そして、このことが意味しているのは、マントルの組成が月全体で均質ではないことです。

そこで考えられるのは、月のマントルが二重構造になっている可能性。

“かんらん石”に富むマントル物質が“低カルシウム輝石”に富むマントル物質を覆っていれば、衝突してきた巨大隕石の大きさの違いにより異なった深さの岩石が掘り起こされるわけです。

また、月は表と裏で地形や地質が大きく異なる“二分性”があります。

このことから、実際に月の場所ごとにマントルの組成が大きく異なる可能性も考えられます。

この深さ方向や水平方向の不均質は、かつて月面が大量の隕石衝突で融けてマグマで覆われていた“マグマオーシャン”の時代に、鉄やチタンを含む物質が深い層へ沈み、かんらん石や輝石などの軽い物質が浅い層に浮き上がる“マントル転倒”という現象に起因しているのかもしれません。

今後期待されているのは、こうした衝突盆地周辺の探査やサンプルリターンを行うこと。

これにより、月のマントルの構造や組成、進化の過程を解き明かす手掛かりが得られるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ