長く活躍してきたNASAの土星探査機“カッシーニ”の最終ミッションが、

ついに幕を開けました。

“カッシーニ”は今後4か月にわたって、土星の環のぎりぎりを何度もかすめることになり、

12月4日には最初のチャレンジになる、F環への接近を成功させているんですねー

観測は衛星から土星の環へ

“カッシーニ”はバスほどの大きさの探査機で、

NASAが1997年に打ち上げ、2004年に土星を周回し始めています。

そして12年という長期間にわたって土星や衛星を観測し、多大な成果を残すことになります。

そのほとんどは土星から距離を保ちつつ、

謎に満ちた62個の衛星のいくつかに近づいて観測するというものでした。

ただ、探査機の燃料は尽きかけているので、

今後9か月間は土星を周回しながら、土星と土星の輪の観測を行うことになります。

そう、今回から“カッシーニ”の探査対象が大きく変わるんですねー

すでに11月末には“カッシーニ”はこれまでの軌道から向きを変えていて、

2017年4月下旬までにF環の端を20回かすめる軌道に突入。

12月4日にF環に最接近したのは、20回のうちの最初の1回目でした。

このとき“カッシーニ”は、

土星の極地や、衛星のテティス、エンケラドスを観測しつつ、

地球に向けて無線信号を送信してきています。

惑星成長のメカニズム解明へ

F環のすぐ内側には巨大なA環があるので、

今回のミッションはA環の外縁部を詳しく観測する絶好のチャンスにもなります。

もし、A環の氷の粒子にプロペラ状の痕跡を発見できれば、

それは環の内側に小衛星が隠れている証拠になるかもしれません。

もちろん、こういった微細な小衛星の発見は、

なにも単なる好奇心で行われるわけではありません。

理由は小衛星が、

形成過程にある惑星と似たような振る舞いをする可能性があること。

なので小衛星を観測することで、太陽系で惑星が成長したメカニズムや、

遠い星々のまわりの世界がどのように形成されるかを解明する手がかりが、

得られるかもしれないんです。

さらに、“カッシーニ”が土星の上を通過するときに、

土星の北極付近にある奇妙な六角形の様子を詳しく観測できると期待されています。

六角形のジェット気流は、研究室では再現できているのですが、

なぜ長期間にわたって継続しているのか?

なぜ他の場所では似たような現象が起こらないのか?

など、まだ分かっていません。

なぜ円形でなく、六角形の形状が保たれているのか…

太陽系内でもユニークな現象の解明が待たれますね。

土星の環くぐり

“カッシーニ”がリングをかすめる軌道を離れる4月以降には、

本当に刺激的なステージが始まることになります。

“カッシーニ”の探査チームが考えているのは、探査機のミッションが終了する前に、

今までどの探査機も入ったことがない場所に“カッシーニ”を向かわせること。

今度は単に土星の環に近づくだけでなく、土星の環の間に入り込むんですねー

このミッションは“グランドフィナーレ”と呼ばれ、

22回にわたって土星と環の間の狭い空間を通過する予定になっています。

もちろん、この計画にはリスクが伴うことになり、

“カッシーニ”が土星の環を構成する氷の粒子と衝突すれば、

致命傷になる恐れがあります。

でも“カッシーニ”は最初に土星と環の間に突入する際に、

長距離アンテナを盾にして機体を保護できるので、

さほど心配はされていないんですねー

それでも、氷の粒子が重要な部分にぶつかってしまうと、

“カッシーニ”は機能を停止してしまうかもしれませんが…

ただ計画が順調に進めば、

この軌道から土星の磁場や高圧ガスでできた本体を、

今までにない精度で観測することが可能になります。

それによって、この巨大な惑星がどのように出来たのかを、

知る手がかりが得られるかもしれません。

でも、もっと楽しみなのは、“カッシーニ”の調査によって、

土星の環がいつから出来たのかを解明する手がかりが得られること。

環は土星が誕生した時からあったもの、

あるいは若い衛星の残骸、土星に近づき過ぎて重力により破壊された彗星など、

今のところ科学者たちの意見は分かれています。

ミッションの最終段階では、土星の環の質量も計測できる予定なので、

ここからも手がかりが得られるかもしれません。

そして2017年9月。

“カッシーニ”は最後に土星に突入する予定になっています。

土星の大気圏で燃え尽きる最後の瞬間まで、

“カッシーニ”は地球にデータを送り続けてくれるようですよ。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 土星の環が一部破れる現象“ジェット”

ついに幕を開けました。

“カッシーニ”は今後4か月にわたって、土星の環のぎりぎりを何度もかすめることになり、

12月4日には最初のチャレンジになる、F環への接近を成功させているんですねー

|

| 土星の環と、科学者たちを悩ませ続けている北極の六角形状のジェット気流 |

観測は衛星から土星の環へ

“カッシーニ”はバスほどの大きさの探査機で、

NASAが1997年に打ち上げ、2004年に土星を周回し始めています。

そして12年という長期間にわたって土星や衛星を観測し、多大な成果を残すことになります。

そのほとんどは土星から距離を保ちつつ、

謎に満ちた62個の衛星のいくつかに近づいて観測するというものでした。

ただ、探査機の燃料は尽きかけているので、

今後9か月間は土星を周回しながら、土星と土星の輪の観測を行うことになります。

そう、今回から“カッシーニ”の探査対象が大きく変わるんですねー

|

| 白い軌道が土星の環をかすめる今回開始した軌道 (青は以前の軌道) |

すでに11月末には“カッシーニ”はこれまでの軌道から向きを変えていて、

2017年4月下旬までにF環の端を20回かすめる軌道に突入。

12月4日にF環に最接近したのは、20回のうちの最初の1回目でした。

このとき“カッシーニ”は、

土星の極地や、衛星のテティス、エンケラドスを観測しつつ、

地球に向けて無線信号を送信してきています。

惑星成長のメカニズム解明へ

F環のすぐ内側には巨大なA環があるので、

今回のミッションはA環の外縁部を詳しく観測する絶好のチャンスにもなります。

もし、A環の氷の粒子にプロペラ状の痕跡を発見できれば、

それは環の内側に小衛星が隠れている証拠になるかもしれません。

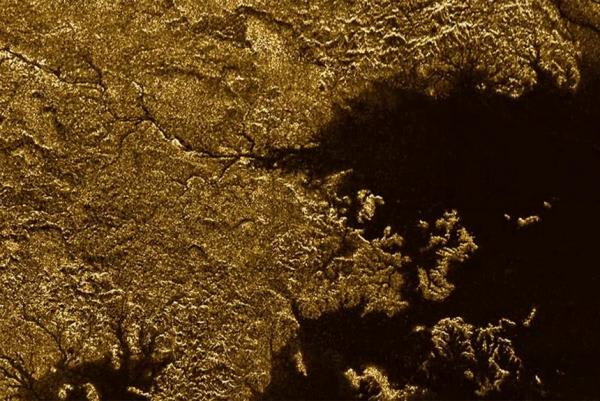

|

| 画像の左上に小衛星によるA環のプロペラ形の痕跡が見える |

もちろん、こういった微細な小衛星の発見は、

なにも単なる好奇心で行われるわけではありません。

理由は小衛星が、

形成過程にある惑星と似たような振る舞いをする可能性があること。

なので小衛星を観測することで、太陽系で惑星が成長したメカニズムや、

遠い星々のまわりの世界がどのように形成されるかを解明する手がかりが、

得られるかもしれないんです。

さらに、“カッシーニ”が土星の上を通過するときに、

土星の北極付近にある奇妙な六角形の様子を詳しく観測できると期待されています。

六角形のジェット気流は、研究室では再現できているのですが、

なぜ長期間にわたって継続しているのか?

なぜ他の場所では似たような現象が起こらないのか?

など、まだ分かっていません。

なぜ円形でなく、六角形の形状が保たれているのか…

太陽系内でもユニークな現象の解明が待たれますね。

土星の環くぐり

“カッシーニ”がリングをかすめる軌道を離れる4月以降には、

本当に刺激的なステージが始まることになります。

“カッシーニ”の探査チームが考えているのは、探査機のミッションが終了する前に、

今までどの探査機も入ったことがない場所に“カッシーニ”を向かわせること。

今度は単に土星の環に近づくだけでなく、土星の環の間に入り込むんですねー

このミッションは“グランドフィナーレ”と呼ばれ、

22回にわたって土星と環の間の狭い空間を通過する予定になっています。

|

| グレーが環をかすめる軌道で、青が環の間を通過する軌道 そしてオレンジ色は最後に土星に突入する軌道 |

もちろん、この計画にはリスクが伴うことになり、

“カッシーニ”が土星の環を構成する氷の粒子と衝突すれば、

致命傷になる恐れがあります。

でも“カッシーニ”は最初に土星と環の間に突入する際に、

長距離アンテナを盾にして機体を保護できるので、

さほど心配はされていないんですねー

それでも、氷の粒子が重要な部分にぶつかってしまうと、

“カッシーニ”は機能を停止してしまうかもしれませんが…

ただ計画が順調に進めば、

この軌道から土星の磁場や高圧ガスでできた本体を、

今までにない精度で観測することが可能になります。

それによって、この巨大な惑星がどのように出来たのかを、

知る手がかりが得られるかもしれません。

でも、もっと楽しみなのは、“カッシーニ”の調査によって、

土星の環がいつから出来たのかを解明する手がかりが得られること。

環は土星が誕生した時からあったもの、

あるいは若い衛星の残骸、土星に近づき過ぎて重力により破壊された彗星など、

今のところ科学者たちの意見は分かれています。

ミッションの最終段階では、土星の環の質量も計測できる予定なので、

ここからも手がかりが得られるかもしれません。

そして2017年9月。

“カッシーニ”は最後に土星に突入する予定になっています。

土星の大気圏で燃え尽きる最後の瞬間まで、

“カッシーニ”は地球にデータを送り続けてくれるようですよ。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 土星の環が一部破れる現象“ジェット”