その衛星の重力作用により、惑星の環に影響を与え、

その崩壊を防いでいる衛星…

この衛星のことを羊飼い衛星といいます。

今回、土星の環の1つ“Fリング”とその羊飼い衛星“プロメテウス”、“パンドラ”が、

土星衛星の形成過程の最終段階で、自然な副産物として形成されることが、

コンピュータシミュレーションにより明らかになったんですねー

2つの衛星に挟まれている環

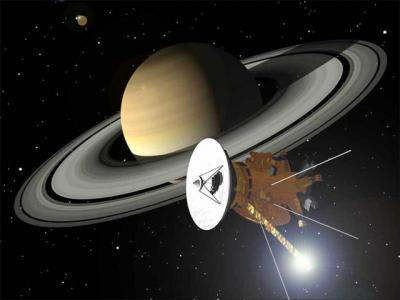

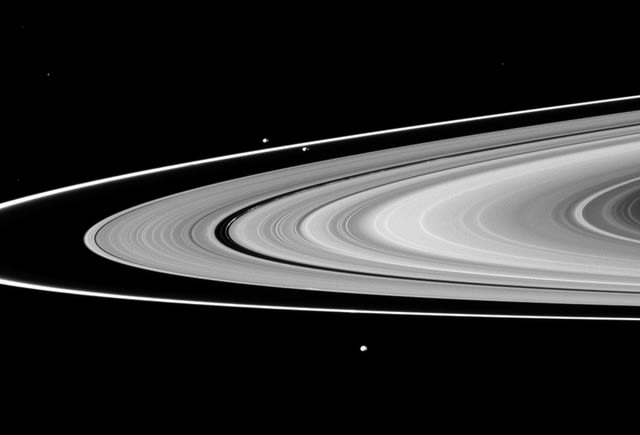

土星の環は、土星本体からの距離に応じて複数の部分に分かれています。

そのうち“Fリング”は、

1979年にNASAの探査機“パイオニア11号”が発見した幅数百キロの細い環で、

幅が数万キロに及ぶ主要な環の外側に位置しています。

また、“Fリング”の内側には“プロメテウス”、外側には“パンドラ”という、

2つの羊飼い生成があり、環の形状を保っているんですねー

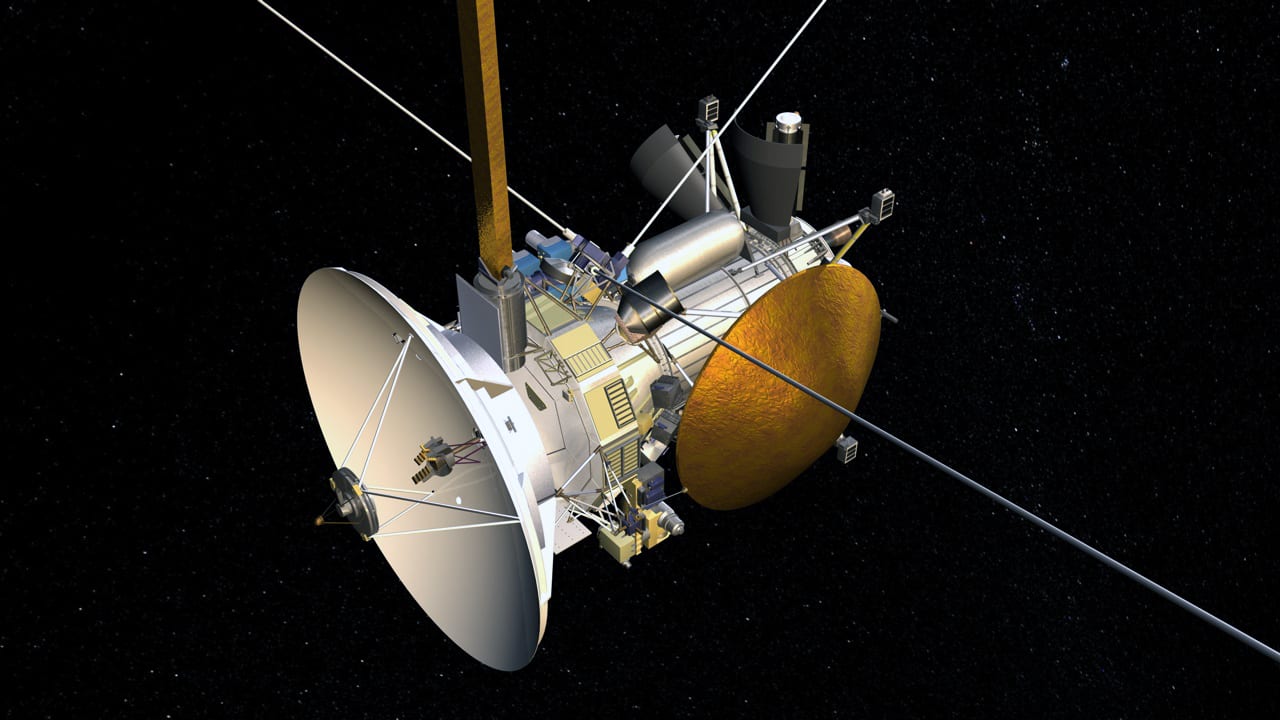

NASAの探査機“ボイジャー”や“カッシーニ”によって、

“Fリング”と“プロメテウス”や“パンドラ”は、詳細に観測されました。

でも、その形成過程や起源は、これまで明らかになっていませんでした。

新しい環を作ったのは小衛星同士の衝突

今回の研究では、

国立天文台の計算機“GRAPE”などを用いてコンピュータシミュレーションを行い、

環と衛星が作られる過程に迫っています。

その結果、核を持つ小衛星同士が衝突を起こすと、

衛星が部分的に破壊され、生き残った2つの衛星が羊飼い衛星になり、

衛星の間に挟まれた軌道に分布する粒子が、“Fリング”になる様子が再現されたんですねー

最新の衛星形成理論によると、土星衛星系の形成過程の最終段階で、

密度の高い核を持つ小衛星が複数形成されると考えられています。

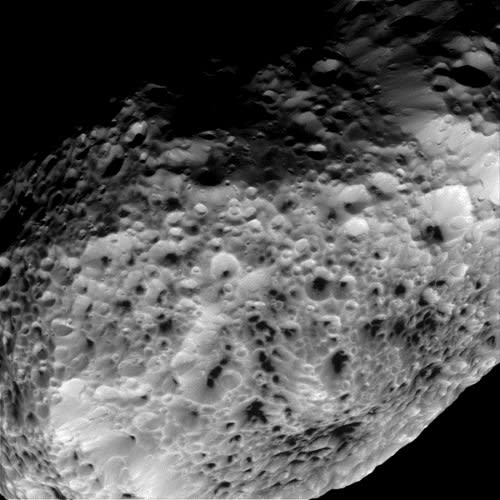

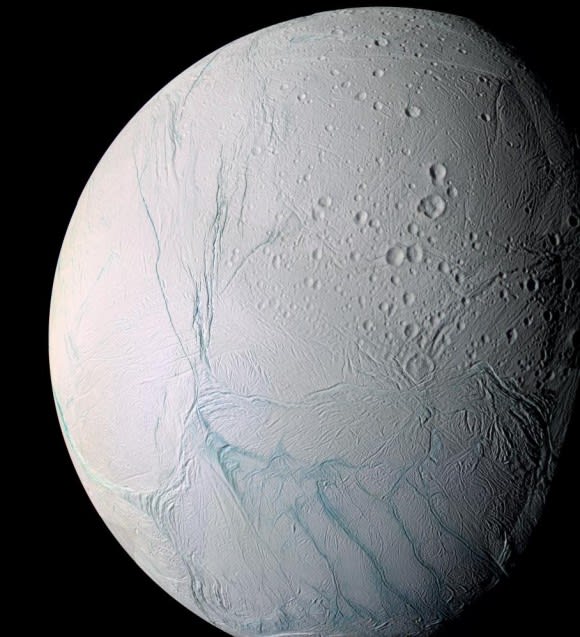

このことは“カッシーニ”による観測でも、

小衛星は密度の高い核を持つことが示唆されています。

今回の結果は、こうした先行研究や観測ともよく合うものでした。

なので、“Fリング”とその羊飼い衛星“プロメテウス”や“パンドラ”は、

土星衛星系の形成過程の最終段階で、自然な副産物として形成されたといえます。

環と羊飼い衛星のメカニズムは、

同様な環と羊飼い衛星を持つ天王星にも当てはめることができ、

太陽系内外の衛星系形成を解明する手掛かりになることが期待されているようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ カッシーニがとらえた、土星のもっとも内側の環

その崩壊を防いでいる衛星…

この衛星のことを羊飼い衛星といいます。

今回、土星の環の1つ“Fリング”とその羊飼い衛星“プロメテウス”、“パンドラ”が、

土星衛星の形成過程の最終段階で、自然な副産物として形成されることが、

コンピュータシミュレーションにより明らかになったんですねー

2つの衛星に挟まれている環

土星の環は、土星本体からの距離に応じて複数の部分に分かれています。

そのうち“Fリング”は、

1979年にNASAの探査機“パイオニア11号”が発見した幅数百キロの細い環で、

幅が数万キロに及ぶ主要な環の外側に位置しています。

また、“Fリング”の内側には“プロメテウス”、外側には“パンドラ”という、

2つの羊飼い生成があり、環の形状を保っているんですねー

NASAの探査機“ボイジャー”や“カッシーニ”によって、

“Fリング”と“プロメテウス”や“パンドラ”は、詳細に観測されました。

でも、その形成過程や起源は、これまで明らかになっていませんでした。

|

| “Fリング”と羊飼い衛星“プロメテウス”(右の内側)、“パンドラ”(左)。 |

新しい環を作ったのは小衛星同士の衝突

今回の研究では、

国立天文台の計算機“GRAPE”などを用いてコンピュータシミュレーションを行い、

環と衛星が作られる過程に迫っています。

その結果、核を持つ小衛星同士が衝突を起こすと、

衛星が部分的に破壊され、生き残った2つの衛星が羊飼い衛星になり、

衛星の間に挟まれた軌道に分布する粒子が、“Fリング”になる様子が再現されたんですねー

最新の衛星形成理論によると、土星衛星系の形成過程の最終段階で、

密度の高い核を持つ小衛星が複数形成されると考えられています。

このことは“カッシーニ”による観測でも、

小衛星は密度の高い核を持つことが示唆されています。

今回の結果は、こうした先行研究や観測ともよく合うものでした。

なので、“Fリング”とその羊飼い衛星“プロメテウス”や“パンドラ”は、

土星衛星系の形成過程の最終段階で、自然な副産物として形成されたといえます。

環と羊飼い衛星のメカニズムは、

同様な環と羊飼い衛星を持つ天王星にも当てはめることができ、

太陽系内外の衛星系形成を解明する手掛かりになることが期待されているようです。

こちらの記事もどうぞ ⇒ カッシーニがとらえた、土星のもっとも内側の環