探査機“カッシーニ”による探査データから分かったこと。

それは、土星の衛星タイタンの北半球にある小さな湖の深さが100キロ以上もあることでした。

しかも湖があるのは丘や台地の上… なぜか標高が高いところに存在しているんですねー

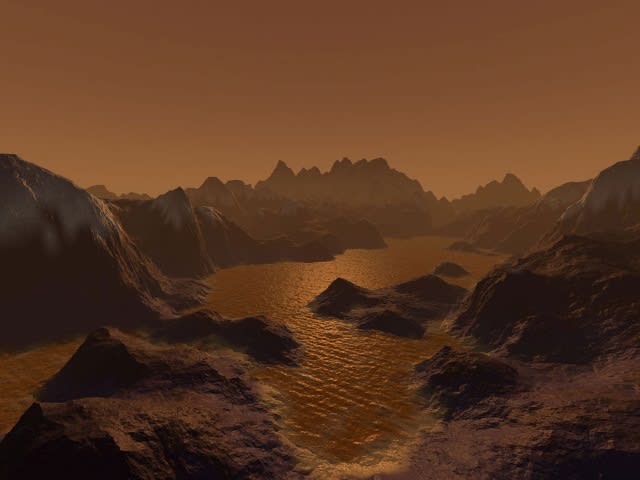

液体が安定して存在している衛星

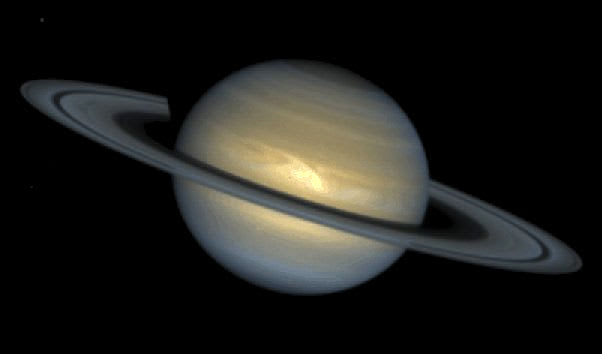

惑星の水星よりも大きな土星の衛星タイタン。

その表面にはエタンやメタンで満たされた湖や海が広がっています。

地表に液体が安定した状態で存在するのは、太陽系では地球とタイタンだけなんですねー

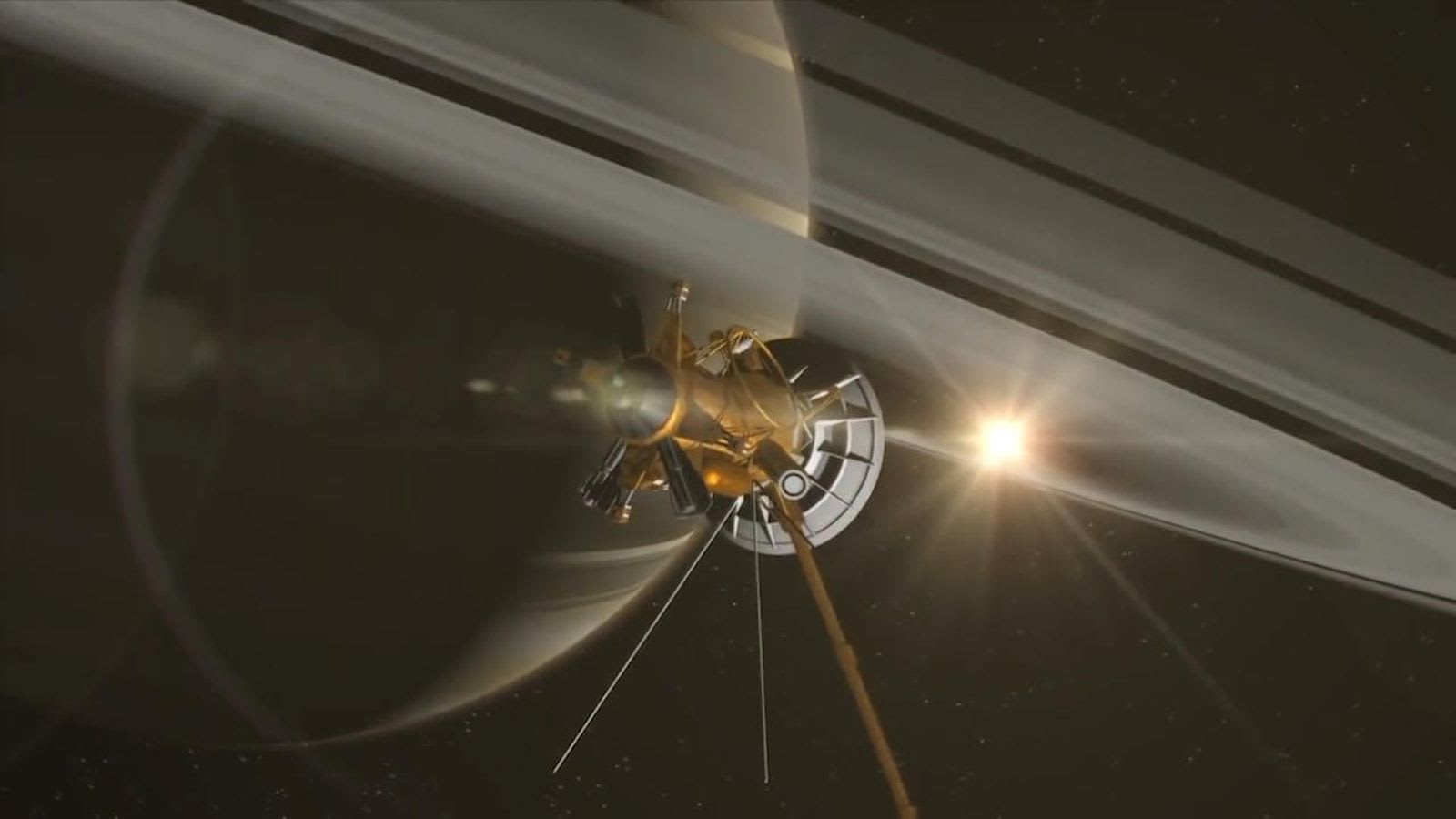

2017年4月22日のこと、NASAの土星探査機“カッシーニ”はタイタンへの最後のフライバイ(接近通過)を行います。

その時に得られたデータから得られたのは、タイタンの湖について興味深い発見でした。

“カッシーニ”は2017年9月にミッションを終了している。

1つ目の発見は、タイタンの北半球に見られる湖に関するもの。

これらの湖は差し渡しは小さく数十キロほど… でも、深さが100キロ以上もあることが明らかになったんですねー

また、小さく深い湖はタイタンの西半分に存在し、丘や台地の頂上にあって標高が高いことも分かります。

東半分は標高が低く大きな海が存在していることと比べると対照的な地形をしていて、湖も海もほとんどメタンで満たされています。

これらの小さく深く高い湖は、周囲の氷や土壌が溶けたり崩れたりして、残されたものだと考えられています。

地球で石灰岩が雨水に侵食されて造られる“カルスト湖”に似ていますよね。

もう1つの発見は、“一過性の湖”と呼ばれる地形に関するもの。

レーダーや赤外線による探査データから示されたのは、湖の液位が大きく変化することでした。

このことから考えられるのは、タイタンの季節変化に応じて、メタンが蒸発したり地下に浸透したりして、液位が下がって湖が浅くなるということ。

蒸発したメタンは雲になり、雨になって地表に降り、地下にも広がっていくことになります。

タイタンの気象は、地球と同じように季節ごとに変化していて、

1年は長く地球の約30年にあたり、季節は7年ごとに変化している。

こうした物質の循環がタイタンで起こっているということは、これまでにも知られていました。

この物質の循環説を今回の2つの成果が強く裏付けたことになったということです。

こちらの記事もどうぞ

謎の光る点は砂丘から舞い上げられた砂塵の雲? 活発な衛星タイタンに新しい特徴を発見

それは、土星の衛星タイタンの北半球にある小さな湖の深さが100キロ以上もあることでした。

しかも湖があるのは丘や台地の上… なぜか標高が高いところに存在しているんですねー

液体が安定して存在している衛星

惑星の水星よりも大きな土星の衛星タイタン。

その表面にはエタンやメタンで満たされた湖や海が広がっています。

地表に液体が安定した状態で存在するのは、太陽系では地球とタイタンだけなんですねー

|

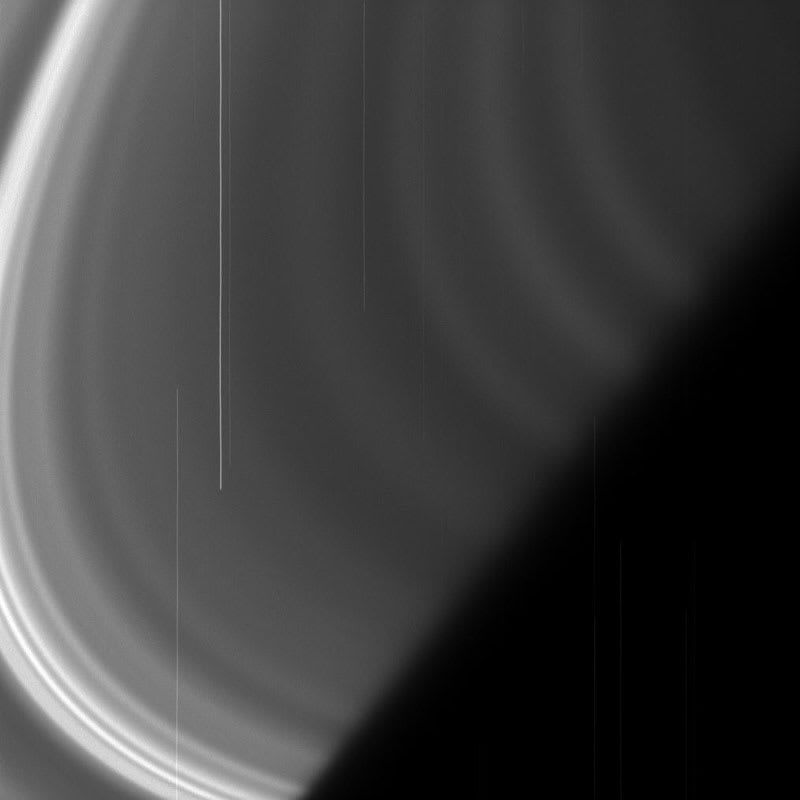

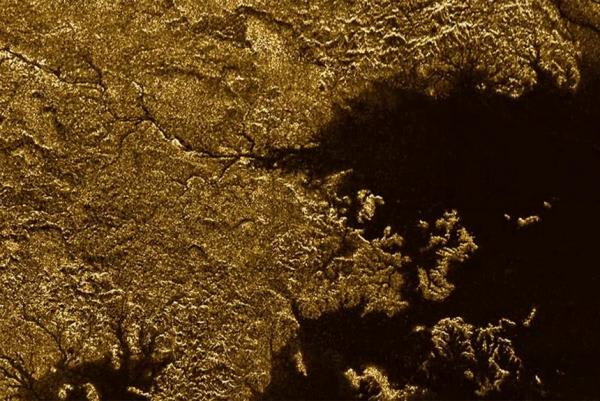

| 探査機“カッシーニ”によるタイタンの近赤外線カラーモザイク画像。 北極の海が太陽光を反射して輝いている。 |

その時に得られたデータから得られたのは、タイタンの湖について興味深い発見でした。

“カッシーニ”は2017年9月にミッションを終了している。

|

| 探査機“カッシーニ”は土星大気に突入してミッションを終えた。 |

これらの湖は差し渡しは小さく数十キロほど… でも、深さが100キロ以上もあることが明らかになったんですねー

また、小さく深い湖はタイタンの西半分に存在し、丘や台地の頂上にあって標高が高いことも分かります。

東半分は標高が低く大きな海が存在していることと比べると対照的な地形をしていて、湖も海もほとんどメタンで満たされています。

これらの小さく深く高い湖は、周囲の氷や土壌が溶けたり崩れたりして、残されたものだと考えられています。

地球で石灰岩が雨水に侵食されて造られる“カルスト湖”に似ていますよね。

もう1つの発見は、“一過性の湖”と呼ばれる地形に関するもの。

レーダーや赤外線による探査データから示されたのは、湖の液位が大きく変化することでした。

このことから考えられるのは、タイタンの季節変化に応じて、メタンが蒸発したり地下に浸透したりして、液位が下がって湖が浅くなるということ。

蒸発したメタンは雲になり、雨になって地表に降り、地下にも広がっていくことになります。

タイタンの気象は、地球と同じように季節ごとに変化していて、

1年は長く地球の約30年にあたり、季節は7年ごとに変化している。

こうした物質の循環がタイタンで起こっているということは、これまでにも知られていました。

この物質の循環説を今回の2つの成果が強く裏付けたことになったということです。

こちらの記事もどうぞ

謎の光る点は砂丘から舞い上げられた砂塵の雲? 活発な衛星タイタンに新しい特徴を発見