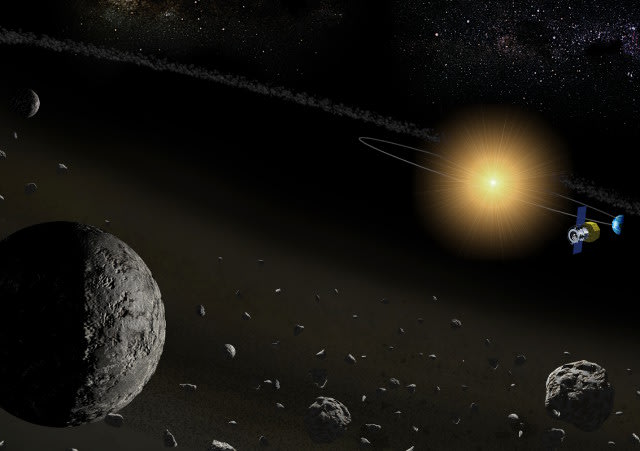

火星と木星軌道の間にある小惑星帯。

そこに存在する小惑星の一部の形成過程が、小惑星由来の隕石に含まれる炭酸鉱物の分析から明らかになってきました。

まず木星軌道の外側の低温領域で形成され、後に現在の軌道へ移動してきた可能性が高いようです。

小惑星はどこで形成されたのか

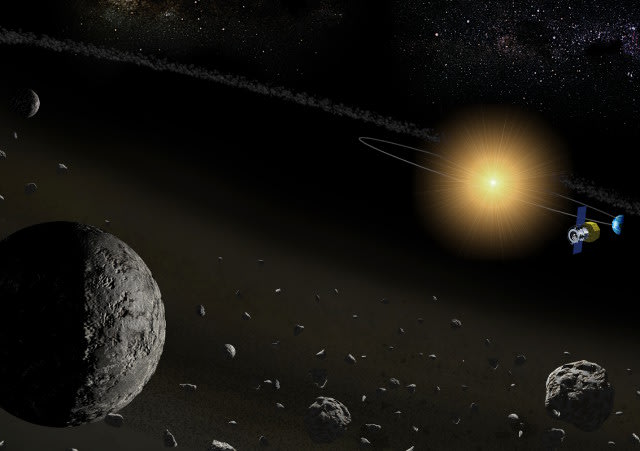

現在、太陽系の小惑星は火星と木星の公転軌道の間にある小惑星帯に集中して存在しています。

こうした小惑星はどこで形成されたのでしょうか?

この疑問を解くことは、現在の太陽系惑星の姿がどのように構築され、惑星の材料となった物質がどのようなものであったか? っという重要な問題を解決するための糸口にもなるんですねー

それでは、小惑星が形成された位置を特定するにはどうすればイイのでしょうか?

小惑星の形成過程を解明するには重要な手掛かりになるものがあります。

それは、小惑星を母天体とする隕石に含まれる炭素化合物などの凝固点の低い揮発性成分。

水を多く含む原始的隕石(炭素質コンドライト)には、その母天体の中で形成された炭酸塩鉱物が存在しています。

水と岩石との反応で炭酸塩鉱物が形成される。

そこに含まれる炭素が、母天体に存在した揮発性の炭素化合物に由来すると考えられるわけです。

ただ、これまでその起源を特定できていませんでした。

小惑星由来の隕石に含まれている炭素を分析してみると…

今回、小惑星に含まれる炭素の由来を調査したのは茨城大学の研究チーム。

2000年1月にカナダ西部に落下した“タギシュ・レイク隕石”に豊富に含まれている炭酸塩鉱物の炭素同位体比(炭素13と炭素12の量比13C/12C)を分析しています。

その結果、炭酸塩鉱物の炭素同位体比は一様で、地球の標準物質と比較して7%も13Cに富んでいることが分かります。

これほど13Cに富む有機物は極めて稀なこと。

さらに分かったのが、隕石に含まれる炭酸塩鉱物が(炭素量で)1.3重量%と大量なので、この炭素が有機物由来である可能性が低いことでした。

では、有機物以外に炭酸塩鉱物に炭素を供給できる物質は何でしょうか?

研究チームが最も可能性が高いと考えたのは、母天体に固体として含まれていた二酸化炭素(ドライアイス)です。

ドライアイスの凝固点は、0.0001気圧程度の宇宙空間では摂氏マイナス200度と低くなります。

なので、今回の分析結果は“タギシュ・レイク隕石”の母天体が形成されたのが、ドライアイスが存在できる低温環境下だということを示していました。

つまり、“タギシュ・レイク隕石”の母天体が形成されたのは、太陽から遠い木星軌道以遠ということになるんですねー

今回推定したドライアイスの炭素同位体比や、

この隕石に含まれる二酸化炭素と水の量比は、彗星の観測値と矛盾していない。

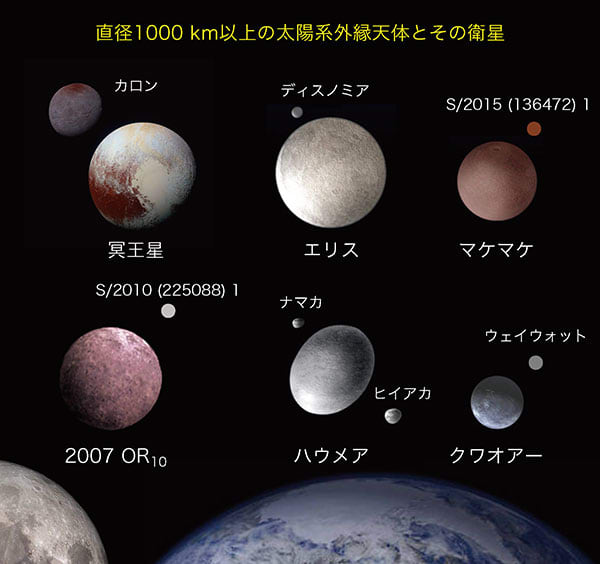

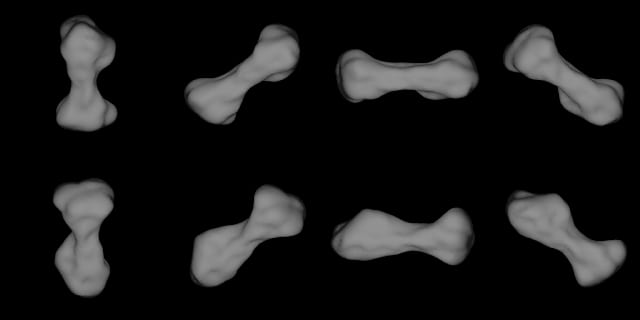

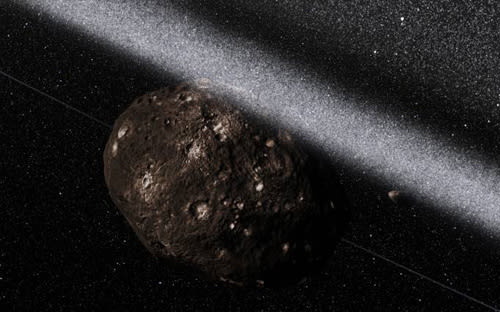

“タギシュ・レイク隕石”は、小惑星帯の外縁や、木星のトロヤ群小惑星に多く存在する“D型小惑星”から飛来したと見られます。

トロヤ群小惑星は、木星軌道上で木星の前後に集団で存在する小惑星の一群。

理論モデルによると、約40億年間に木星型惑星の軌道が変化し、その際に太陽系外縁天体が小惑星帯やトロヤ群領域に移動した可能性があると考えられています。

このシナリオと調和的な今回の研究結果は、小惑星の形成と軌道進化の過程を実験データで示した初めての成果になります。

小天体の移動が起こっていたのであれば、地球型惑星が存在する内惑星領域にも、外惑星領域で形成された物質が存在する可能性が出てきます。

地球大気に含まれるキセノンのうち20%は彗星物質に由来するという報告もあるので、地球の大気や海洋を含む、惑星に存在する揮発性物質の起源を探る上でも、今回の研究成果は重要な知見をもたらすものと言えるんですねー

隕石の炭酸塩鉱物がドライアイスの存在量、すなわち周囲の温度を示す指標になる可能性を示した今回の成果により、今後期待されるのが小惑星の形成過程の解明が進むこと。

さらに、探査機による小惑星や彗星の探査にとっても、“タギシュ・レイク隕石”の分析結果は有用なデータになるようですよ。

こちらの記事もどうぞ

赤外線天文衛星“あかり”が実現した、探査に行かなくても小惑星に水が存在するかを知る方法

そこに存在する小惑星の一部の形成過程が、小惑星由来の隕石に含まれる炭酸鉱物の分析から明らかになってきました。

まず木星軌道の外側の低温領域で形成され、後に現在の軌道へ移動してきた可能性が高いようです。

|

小惑星はどこで形成されたのか

現在、太陽系の小惑星は火星と木星の公転軌道の間にある小惑星帯に集中して存在しています。

こうした小惑星はどこで形成されたのでしょうか?

この疑問を解くことは、現在の太陽系惑星の姿がどのように構築され、惑星の材料となった物質がどのようなものであったか? っという重要な問題を解決するための糸口にもなるんですねー

それでは、小惑星が形成された位置を特定するにはどうすればイイのでしょうか?

小惑星の形成過程を解明するには重要な手掛かりになるものがあります。

それは、小惑星を母天体とする隕石に含まれる炭素化合物などの凝固点の低い揮発性成分。

水を多く含む原始的隕石(炭素質コンドライト)には、その母天体の中で形成された炭酸塩鉱物が存在しています。

水と岩石との反応で炭酸塩鉱物が形成される。

そこに含まれる炭素が、母天体に存在した揮発性の炭素化合物に由来すると考えられるわけです。

ただ、これまでその起源を特定できていませんでした。

小惑星由来の隕石に含まれている炭素を分析してみると…

今回、小惑星に含まれる炭素の由来を調査したのは茨城大学の研究チーム。

2000年1月にカナダ西部に落下した“タギシュ・レイク隕石”に豊富に含まれている炭酸塩鉱物の炭素同位体比(炭素13と炭素12の量比13C/12C)を分析しています。

|

| 分析に用いられた“タギシュ・レイク隕石”。 宇宙空間に近い環境を保つため低温で保管されている。 |

これほど13Cに富む有機物は極めて稀なこと。

さらに分かったのが、隕石に含まれる炭酸塩鉱物が(炭素量で)1.3重量%と大量なので、この炭素が有機物由来である可能性が低いことでした。

では、有機物以外に炭酸塩鉱物に炭素を供給できる物質は何でしょうか?

研究チームが最も可能性が高いと考えたのは、母天体に固体として含まれていた二酸化炭素(ドライアイス)です。

ドライアイスの凝固点は、0.0001気圧程度の宇宙空間では摂氏マイナス200度と低くなります。

なので、今回の分析結果は“タギシュ・レイク隕石”の母天体が形成されたのが、ドライアイスが存在できる低温環境下だということを示していました。

つまり、“タギシュ・レイク隕石”の母天体が形成されたのは、太陽から遠い木星軌道以遠ということになるんですねー

今回推定したドライアイスの炭素同位体比や、

この隕石に含まれる二酸化炭素と水の量比は、彗星の観測値と矛盾していない。

“タギシュ・レイク隕石”は、小惑星帯の外縁や、木星のトロヤ群小惑星に多く存在する“D型小惑星”から飛来したと見られます。

トロヤ群小惑星は、木星軌道上で木星の前後に集団で存在する小惑星の一群。

理論モデルによると、約40億年間に木星型惑星の軌道が変化し、その際に太陽系外縁天体が小惑星帯やトロヤ群領域に移動した可能性があると考えられています。

このシナリオと調和的な今回の研究結果は、小惑星の形成と軌道進化の過程を実験データで示した初めての成果になります。

小天体の移動が起こっていたのであれば、地球型惑星が存在する内惑星領域にも、外惑星領域で形成された物質が存在する可能性が出てきます。

地球大気に含まれるキセノンのうち20%は彗星物質に由来するという報告もあるので、地球の大気や海洋を含む、惑星に存在する揮発性物質の起源を探る上でも、今回の研究成果は重要な知見をもたらすものと言えるんですねー

隕石の炭酸塩鉱物がドライアイスの存在量、すなわち周囲の温度を示す指標になる可能性を示した今回の成果により、今後期待されるのが小惑星の形成過程の解明が進むこと。

さらに、探査機による小惑星や彗星の探査にとっても、“タギシュ・レイク隕石”の分析結果は有用なデータになるようですよ。

こちらの記事もどうぞ

赤外線天文衛星“あかり”が実現した、探査に行かなくても小惑星に水が存在するかを知る方法