一部の太陽系外縁天体に見られる極端に偏った軌道を説明するため、しばしば未知の“第9惑星”が登場することがあります。

今回発表されたのは、この“第9惑星”が太陽系で形成された惑星ではないということ。

初期の太陽は、もう一つの恒星と連星を成していて、この連星により“第9惑星”が太陽系に取り込まれたようです。

その中で太陽から最も遠い海王星(第8惑星)の外側、太陽から数百天文単位離れたところには、地球の5~10倍の質量がある未発見の惑星が存在するのではないかと考えられています。

そして今回発表されたのは、「初期の太陽は、もう一つの恒星と連星を成していた」 っという研究成果でした。

さらに、コンピュータシミュレーションによる研究から指摘されているのは、“第9惑星”が太陽系で形成された惑星では無いということ。

未発見の“第9惑星”および彗星の故郷と考えられている“オールトの雲”に存在する天体は、太陽が連星だった時期に外部から取り込まれた可能性があるそうです。

研究では、太陽から1000天文単位ほど離れたところに太陽と同程度の質量の恒星が存在していたと仮定して分析を実施。

すると、この恒星が太陽とともに“第9惑星”の捕獲に関わった可能性が示されたそうです。

過去の研究でも、連星は周囲の天体を捕獲し易いことが示されてきました。

連星は単独の恒星よりも、はるかに効率的に天体を捕獲できるようです。

これら天体を見つけ、太陽系の外部から捕獲されたことを明らかにすれば、過去の太陽が連星だったとする説を支持する材料になるはずです。

ただ、“第9惑星”は、まだ見つかっていないんですねー

それは、太陽から遠く離れた“第9惑星”の軌道は非常に大きく、観測に必要な範囲が非常に広くなってしまうためです。

そこで、期待されるのが、来年の観測開始が予定されている南米チリのヴェラ・ルービン天文台。

この天文台の大型シノプティック・サーベイ望遠鏡“LSST”は、口径が8.4メートルもあり非常に広視野なので、位置が特定できなくても天球のどこかで“第9惑星”の存在を拾える可能性があります。

また、これまでの理論では、海王星の外側を公転する“散乱円盤天体”と“オールトの雲”に存在する天体の比率を、上手く説明することはできませんでした。

でも、連星による天体の捕獲を想定したモデルを用いれば、この問題を大幅に改善できそうです。

“オールトの雲”に存在する天体は、地球の歴史において水の起源や大量絶滅の原因といった大きな役割を果たした可能性があります。

今回の研究は、その起源を理解するためにも重要なものと言えそうです。

一方、太陽と連星を成していたとされる、もう一つの恒星はどこへ行ったのでしょうか?

太陽が誕生した星団を通過していた別の恒星の重力によって、連星を成していた恒星と太陽は引き離されてしまったのかもしれません。

はるか昔に離れ離れになった恒星は、今もどこかで輝き続けているのでしょうか。

今回の研究では、初期の太陽が、もう一つの恒星と連星を成していたという、突拍子もない仮定から始まり、もう一つの恒星も行方知れずになっています。

この証明に必要なのが、まだ見つかっていない“第9惑星”や同様の軌道を描く天体を見つけ、太陽系外から来たことを明らかにすること。

最近の研究のなかには、太陽系外縁天体に見られる極端に偏った軌道を説明するのに、“第9惑星”の存在は必要ないとするものもあります。

まだ見つかっていない“第9惑星”と、太陽と連星を成していたとされるもう一つの恒星… いずれ証明されるのでしょうか。

こちらの記事もどうぞ

今回発表されたのは、この“第9惑星”が太陽系で形成された惑星ではないということ。

初期の太陽は、もう一つの恒星と連星を成していて、この連星により“第9惑星”が太陽系に取り込まれたようです。

|

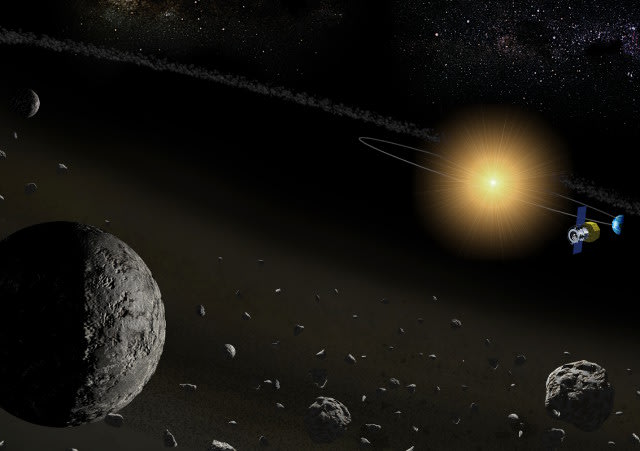

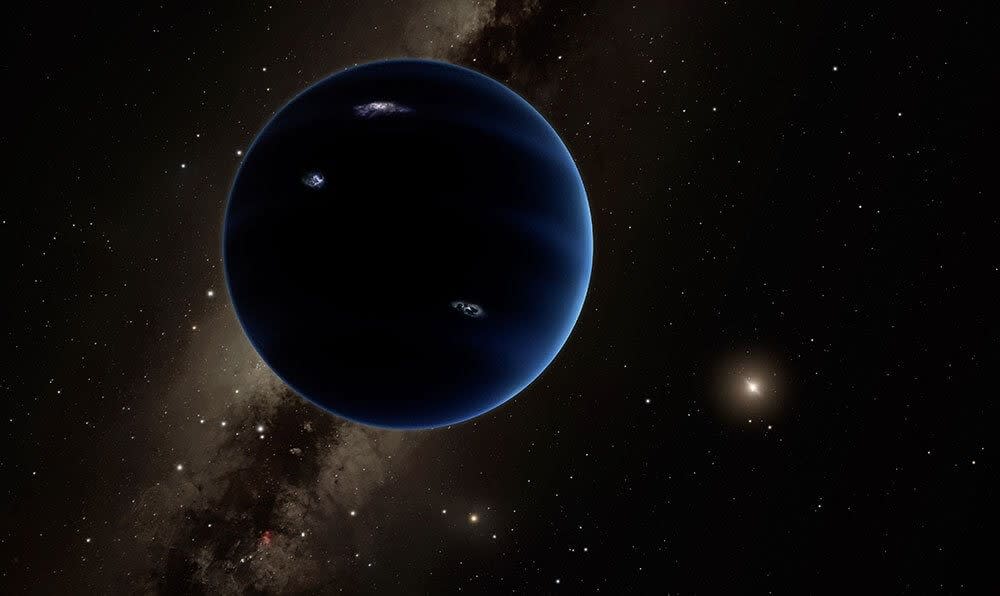

| 太陽と連星を成していた恒星のイメージ図。(Credit: M. Weiss) |

太陽が連星だった時期に外部から取り込まれたのが“第9惑星”かもしれない

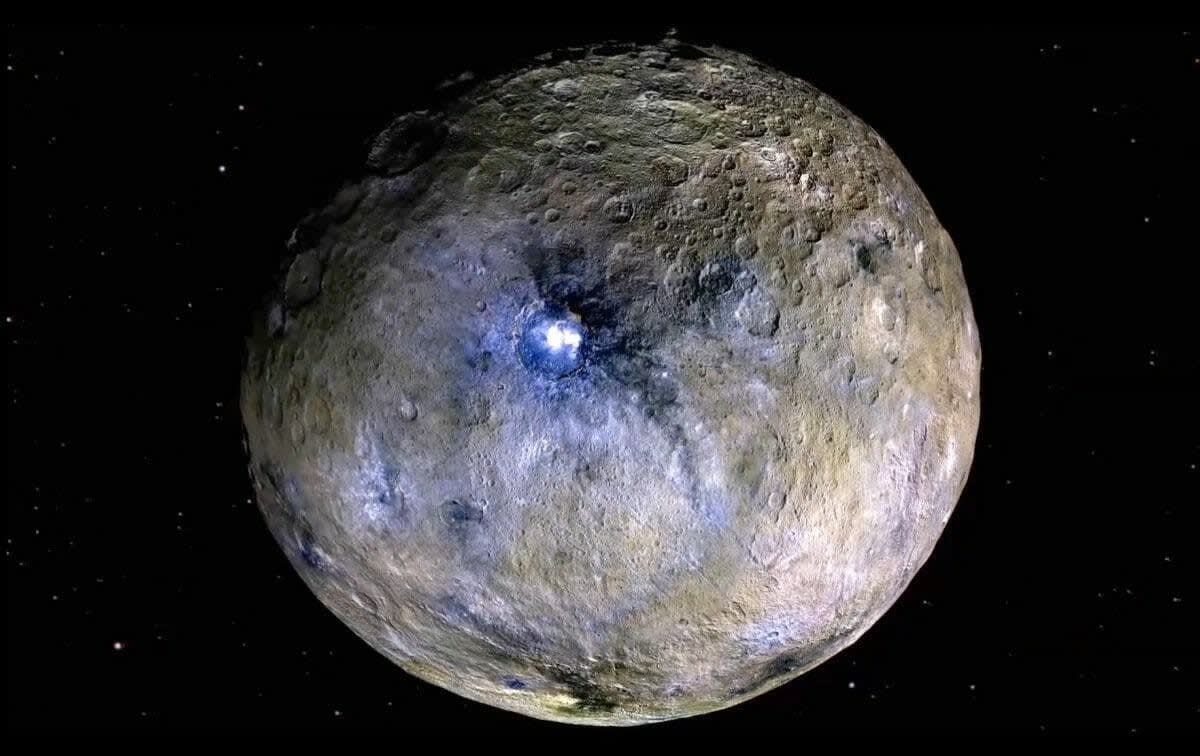

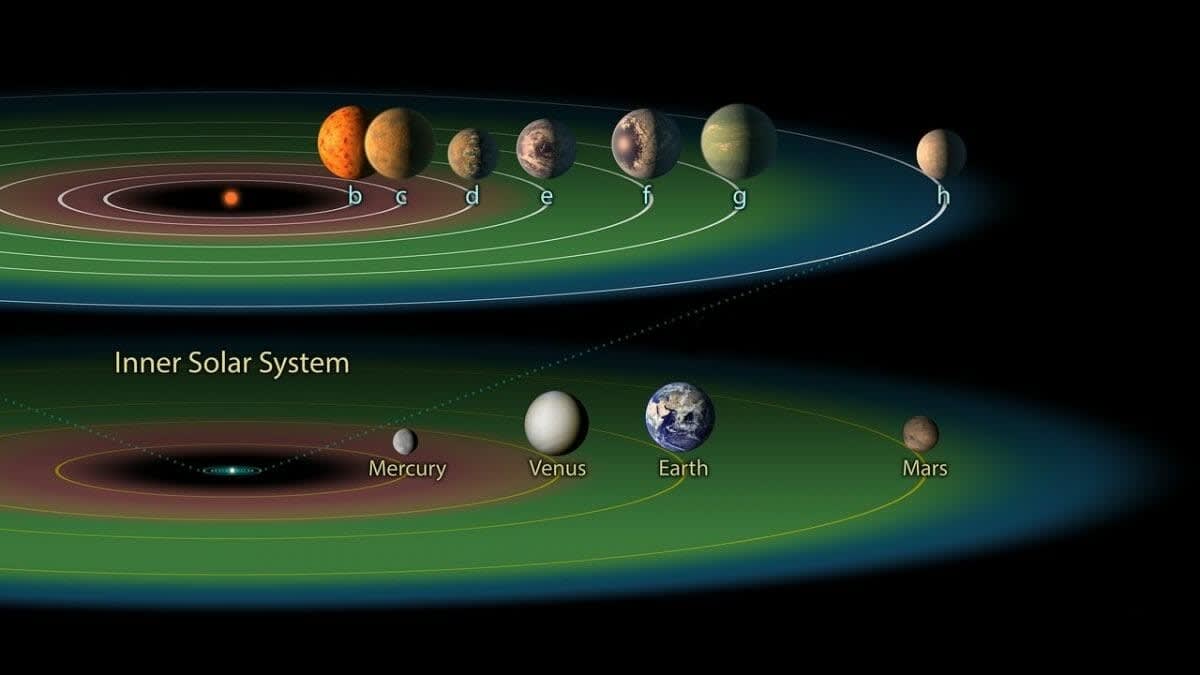

現在、太陽系で確認されている惑星の数は8つあります。その中で太陽から最も遠い海王星(第8惑星)の外側、太陽から数百天文単位離れたところには、地球の5~10倍の質量がある未発見の惑星が存在するのではないかと考えられています。

1天文単位は太陽~地球間の平均距離、約1億5000万キロに相当し、太陽~海王星間の距離は約30天文単位。

それは、一部の太陽系外縁天体に見られる極端に偏った軌道は、未知の“第9惑星”の重力的な影響により、似た軌道に押しやられた結果だと考えられているからです。そして今回発表されたのは、「初期の太陽は、もう一つの恒星と連星を成していた」 っという研究成果でした。

さらに、コンピュータシミュレーションによる研究から指摘されているのは、“第9惑星”が太陽系で形成された惑星では無いということ。

未発見の“第9惑星”および彗星の故郷と考えられている“オールトの雲”に存在する天体は、太陽が連星だった時期に外部から取り込まれた可能性があるそうです。

研究では、太陽から1000天文単位ほど離れたところに太陽と同程度の質量の恒星が存在していたと仮定して分析を実施。

すると、この恒星が太陽とともに“第9惑星”の捕獲に関わった可能性が示されたそうです。

過去の研究でも、連星は周囲の天体を捕獲し易いことが示されてきました。

連星は単独の恒星よりも、はるかに効率的に天体を捕獲できるようです。

まずは“第9惑星”を見つけること

“第9惑星”以外にも、捕獲された複数の天体が、太陽系内の同じような軌道を周回しているとしたら。これら天体を見つけ、太陽系の外部から捕獲されたことを明らかにすれば、過去の太陽が連星だったとする説を支持する材料になるはずです。

ただ、“第9惑星”は、まだ見つかっていないんですねー

それは、太陽から遠く離れた“第9惑星”の軌道は非常に大きく、観測に必要な範囲が非常に広くなってしまうためです。

そこで、期待されるのが、来年の観測開始が予定されている南米チリのヴェラ・ルービン天文台。

この天文台の大型シノプティック・サーベイ望遠鏡“LSST”は、口径が8.4メートルもあり非常に広視野なので、位置が特定できなくても天球のどこかで“第9惑星”の存在を拾える可能性があります。

|

| 未だ見つかっていない“第9惑星”のイメージ図。(Credit: Caltech/R. Hurt (IPAC) ) |

でも、連星による天体の捕獲を想定したモデルを用いれば、この問題を大幅に改善できそうです。

“散乱円盤天体”は、海王星の重力によってエッジワース・カイパーベルトから外側に散乱させられた太陽系外縁天体の名称。

“オールトの雲”に存在する天体は、地球の歴史において水の起源や大量絶滅の原因といった大きな役割を果たした可能性があります。

今回の研究は、その起源を理解するためにも重要なものと言えそうです。

一方、太陽と連星を成していたとされる、もう一つの恒星はどこへ行ったのでしょうか?

銀河系の約半数が連星系の恒星と見られていて、連星系は珍しい存在ではない。

太陽が誕生した星団を通過していた別の恒星の重力によって、連星を成していた恒星と太陽は引き離されてしまったのかもしれません。

はるか昔に離れ離れになった恒星は、今もどこかで輝き続けているのでしょうか。

今回の研究では、初期の太陽が、もう一つの恒星と連星を成していたという、突拍子もない仮定から始まり、もう一つの恒星も行方知れずになっています。

この証明に必要なのが、まだ見つかっていない“第9惑星”や同様の軌道を描く天体を見つけ、太陽系外から来たことを明らかにすること。

最近の研究のなかには、太陽系外縁天体に見られる極端に偏った軌道を説明するのに、“第9惑星”の存在は必要ないとするものもあります。

まだ見つかっていない“第9惑星”と、太陽と連星を成していたとされるもう一つの恒星… いずれ証明されるのでしょうか。

こちらの記事もどうぞ