NASAの小惑星探査機“オシリス・レックス”を地球へ接近させるための軌道修正操作が7月26日に実施されました。

“オシリス・レックス”のミッションは、日本の“はやぶさ”や“はやぶさ2”と同様に小惑星からサンプルを採取して地球に持ち帰ること。

小惑星ベンヌ(101955 Bennu)から採取されたサンプルを収めたカプセルは、現地時間2023年9月24日に地球へ帰還する予定です。

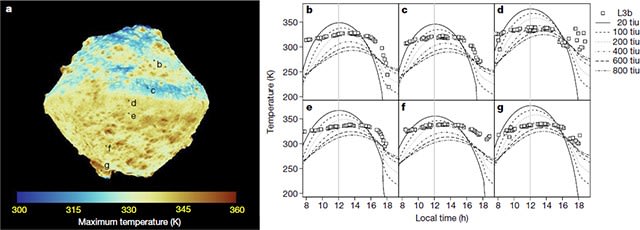

地球近傍小惑星の一つであるアポロ群に属しているベンヌは、1999年に発見された直径約560メートルの小惑星で、そろばんの玉のような形をしています。

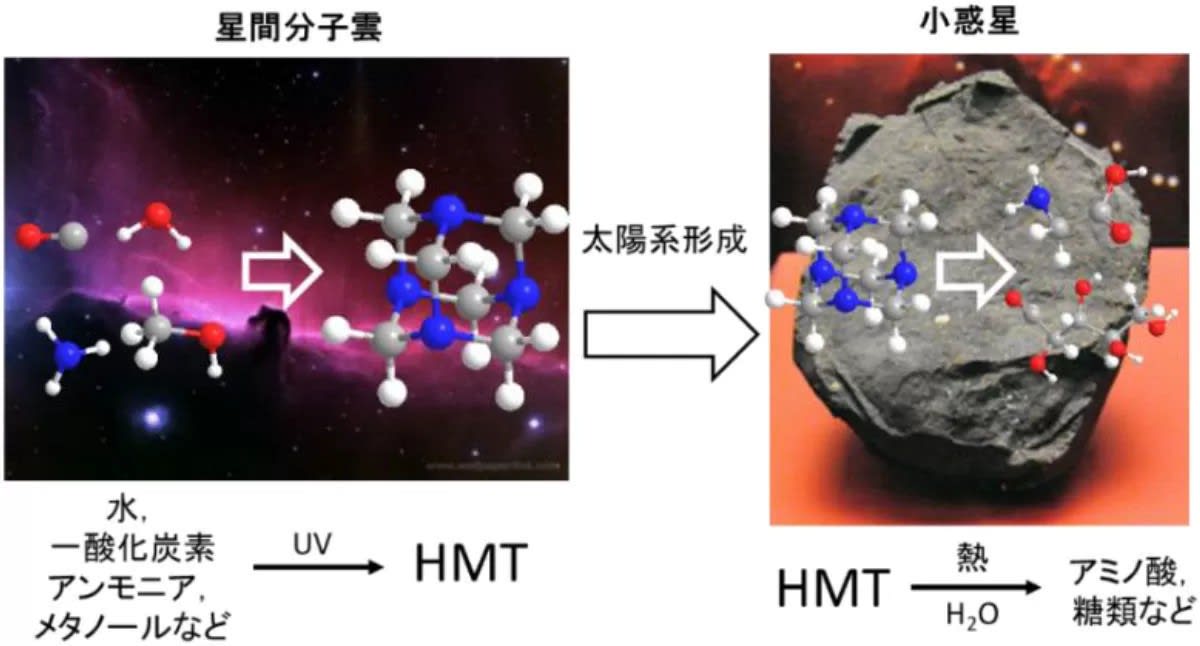

有機物(炭素を含む化合物)や水を多く含む“C型小惑星”と呼ばれる天体に分類されていて、これは“はやぶさ2”が探査した小惑星リュウグウと同じ特徴といえます。

こうした小惑星は、46億年前の太陽系形成時の始原的物質を保持している“化石”と考えられているんですねー

なので、探査や持ち帰ったサンプルを詳しく分析することで、太陽系初期の様子や惑星形成などに関する手掛かりが得られるはず。

さらに、生命の起源の謎を解く手がかりも得られると期待されています。

アメリカ版“はやぶさ”とも呼ばれる“オシリス・レックス”は2016年9月に打ち上げられ、ベンヌに到着したのは2018年12月。

目標の60グラムを大幅に上回るサンプルが集められた判断されていたんですねー

2021年5月にベンヌを出発した“オシリス・レックス”は、カプセルの地球帰還に向けて飛行を続けていました。

NASAによると、2023年7月26日にスラスターを約63秒間噴射する軌道修正操作“TCM10(Trajectory Correction Maneuver)”を実施。

“オシリス・レックス”は軌道修正操作前よりも地球へわずかに近付く軌道に入っています。

7月26日の時点で“オシリス・レックス”は、地球から約3860万キロ離れた空間を時速3万5000キロ(秒速約9.7キロ)で移動中。

今後は“TCM10”の実施前後に取得されたデータを元に、軌道修正操作が計画通りに実施できたかどうかを分析することになります。

今回、実施されたのは地球帰還に備えた最終段階の軌道修正操作。

NASAによれば、回収予定地になっているアメリカ・ユタ州のユタ試験訓練場にカプセルを正確に進入させるための軌道修正操作が、9月10日と9月17日にも実施される予定です。

また、ユタ試験訓練場では現地時間7月18日から20日にかけて、回収作業の本格的なリハーサルを実施しています。

なお、探査機“オシリス・レックス”本体はカプセル分離後のミッション延長がすでに決定しています。

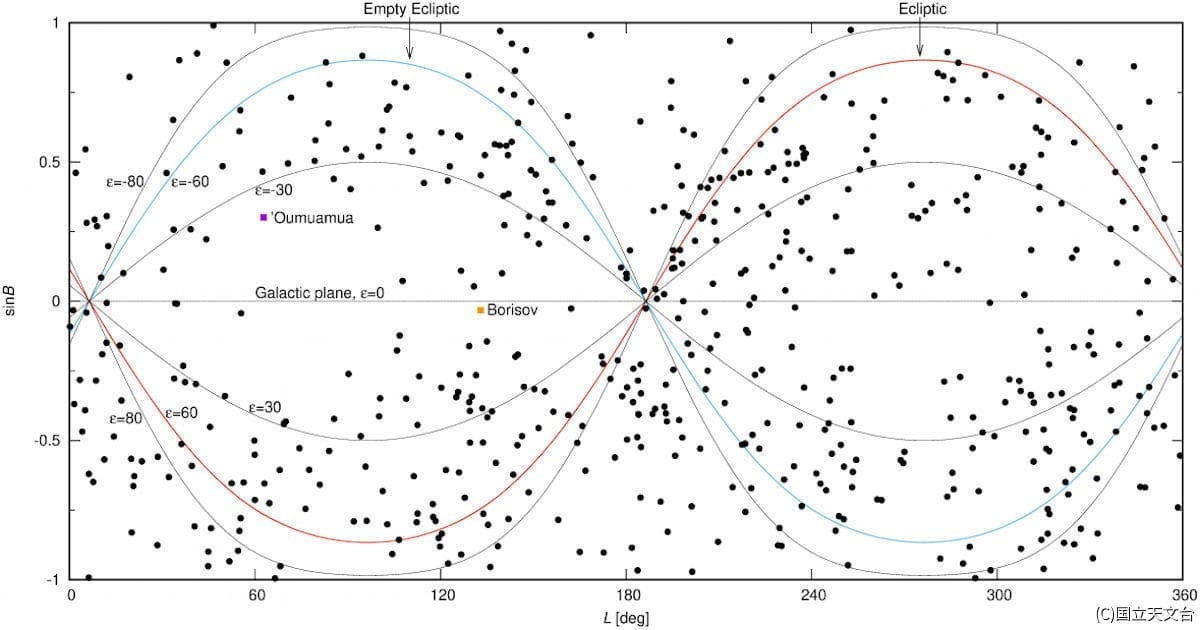

ミッション名は“オシリス・アペックス(OSIRIS-APEX)”に改められ、2029年に小惑星アポフィス(99942 Apophis)に到着して周回探査を実施する予定です。

こちらの記事もどうぞ

“オシリス・レックス”のミッションは、日本の“はやぶさ”や“はやぶさ2”と同様に小惑星からサンプルを採取して地球に持ち帰ること。

小惑星ベンヌ(101955 Bennu)から採取されたサンプルを収めたカプセルは、現地時間2023年9月24日に地球へ帰還する予定です。

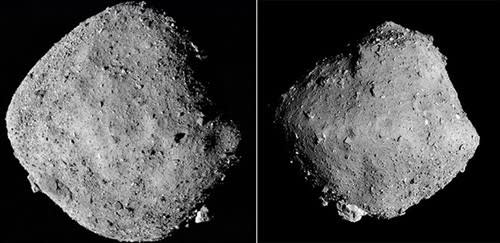

地球近傍小惑星の一つであるアポロ群に属しているベンヌは、1999年に発見された直径約560メートルの小惑星で、そろばんの玉のような形をしています。

有機物(炭素を含む化合物)や水を多く含む“C型小惑星”と呼ばれる天体に分類されていて、これは“はやぶさ2”が探査した小惑星リュウグウと同じ特徴といえます。

現在のベンヌの軌道から、将来的に地球に衝突する可能性がわずかにあることも知られている。

|

| 左が小惑星ベンヌ(Credit: NASA/Goddard/University of Arizona)、右がリュウグウ。形や表面の様子が互いに似ている。(Credit: JAXA/University of Tokyo) |

なので、探査や持ち帰ったサンプルを詳しく分析することで、太陽系初期の様子や惑星形成などに関する手掛かりが得られるはず。

さらに、生命の起源の謎を解く手がかりも得られると期待されています。

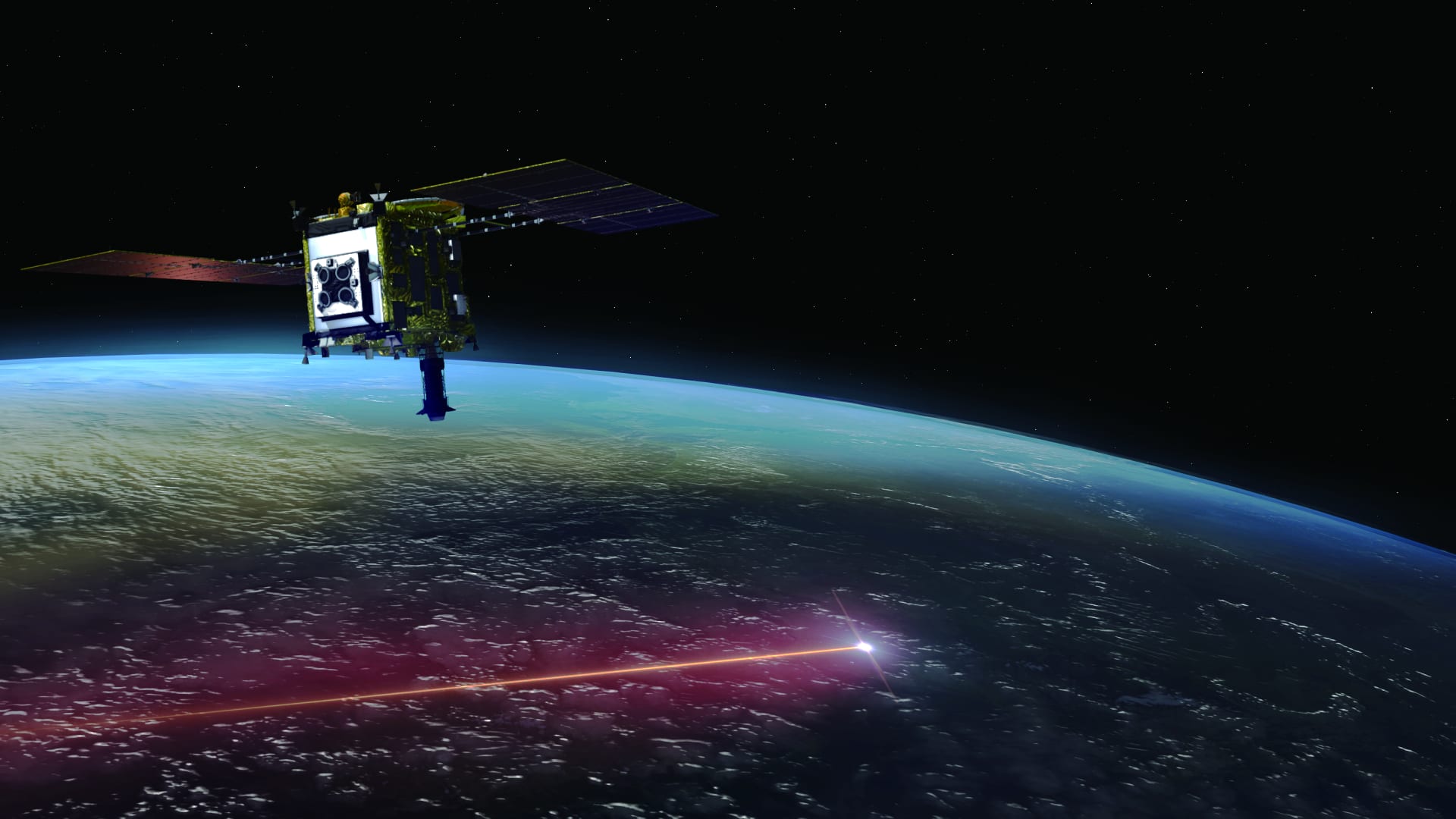

|

| 小惑星ベンヌの表面に向けて降下する小惑星探査機“オシリス・レックス”(イメージ図)。(Credit: NASA/Goddard/University of Arizona) |

“オシリス・レックス”はNASAとロッキード・マーティン社、アリゾナ大学などが開発した小惑星探査機。打ち上げ時の質量は約2110キロで、同じようなミッションを背負った日本の“はやぶさ2”の約3.5倍にもなる。2016年9月9日午前8時5分(日本時間)に、フロリダ州のケープカナベラ空軍ステーションからアトラスVロケットで打ち上げられた。

周回軌道上からの観測を重ねた後の2020年10月に表面からのサンプル採取が実施。目標の60グラムを大幅に上回るサンプルが集められた判断されていたんですねー

2021年5月にベンヌを出発した“オシリス・レックス”は、カプセルの地球帰還に向けて飛行を続けていました。

| 2022年7月~2023年10月にかけての小惑星探査機“オシリス・レックス”の軌道を示した動画。(Credit: NASA Goddard Space Flight Center, Scientific Visualization Studio, Kel Elkins) |

“オシリス・レックス”は軌道修正操作前よりも地球へわずかに近付く軌道に入っています。

7月26日の時点で“オシリス・レックス”は、地球から約3860万キロ離れた空間を時速3万5000キロ(秒速約9.7キロ)で移動中。

今後は“TCM10”の実施前後に取得されたデータを元に、軌道修正操作が計画通りに実施できたかどうかを分析することになります。

今回、実施されたのは地球帰還に備えた最終段階の軌道修正操作。

NASAによれば、回収予定地になっているアメリカ・ユタ州のユタ試験訓練場にカプセルを正確に進入させるための軌道修正操作が、9月10日と9月17日にも実施される予定です。

また、ユタ試験訓練場では現地時間7月18日から20日にかけて、回収作業の本格的なリハーサルを実施しています。

|

| アメリカ・ユタ州の試験訓練場で実施されたカプセル回収のリハーサルの様子(現地時間2023年7月19日撮影)。(Credit: NASA/Keegan Barber) |

ミッション名は“オシリス・アペックス(OSIRIS-APEX)”に改められ、2029年に小惑星アポフィス(99942 Apophis)に到着して周回探査を実施する予定です。

こちらの記事もどうぞ