“オシリス・レックス”が地球に持ち帰った小惑星ベンヌ(101955 Bennu)のサンプルが、ジョンソン宇宙センターからのライブ配信を通して初公開されました。

サンプルの公開に合わせてNASAからリリースされたのは、大きく写っている円筒型の物体。

それは、“オシリス・レックス”のロボットアーム先端に取り付けられていたサンプル採取装置“TAGSAM(Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism)”でした。

中央の開口部に見えている砕けた炭のような物質が、ベンヌの表面から採取された砂や小石サイズのサンプルです。

2016年9月に打ち上げられ、ベンヌに到着したのは2018年12月でした。

ベンヌの周回軌道上から観測を重ねた後、2020年10月に表面からのサンプル採取を実施。

目標の60グラムを大幅に上回るサンプルが集められたと判断されていました。

“オシリス・レックス”は、2021年5月にベンヌを出発。

回収カプセルの地球帰還に向けて飛行を続けていたんですねー

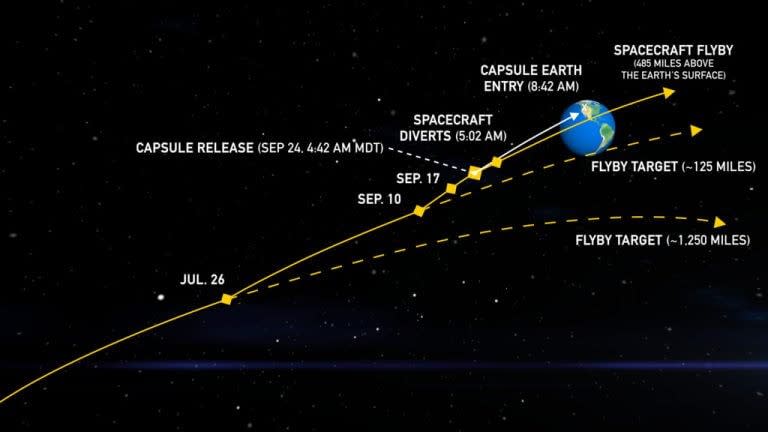

“オシリス・レックス”は、日本時間2023年9月24日19時42分頃、高度約6万3000マイル(約10万キロ)で本体から回収カプセルを分離。

回収カプセルは、約4時間後の日本時間同日23時42分にアメリカ・カリフォルニア州沖合の太平洋上空で大気圏に再突入し、東へ向かっていました。

そして、日本時間同日23時52分、小惑星ベンヌのサンプルを収めた“オシリス・レックス”の回収カプセルが、アメリカ・ユタ州の国防総省の試験訓練地域内の着陸エリアに着地。

これにより、小惑星からのサンプルリーンはアメリカ初!

世界では、日本の小惑星探査機“はやぶさ”と“はやぶさ2”に続き3例目になりました。

先端の採取装置が、小惑星性の表面に接触すると同時に窒素ガスを噴射。

これにより、表面から舞い上がった物質を採取装置の内部にとらえています。

採取装置は2020年10月30日にロボットアームから切り離され、回収カプセル内部のサンプル容器に収容。

2023年9月26日にジョンソン宇宙センターで開封作業が行われるまで、採取装置は3年近くサンプル容器に保管されていました。

サンプル容器の開封から2週間以内に行われた最初の分析の結果、ベンヌのサンプルからは炭素と水が豊富に含まれている証拠が得られています。

オシリス・レックスのミッションでは、少なくとも60グラムのサンプルをベンヌで採取し、地球に持ち帰ることが計画されていました。

でも、サンプル採取前後のロボットアームの動きを比較してみると、実際に採取したサンプルは約250グラムと予測されています。

ただ、正確に何グラムのサンプルが手に入ったのかは、2023年10月11日の時点でも判明していません。

なお、取り出されたベンヌのサンプルは、世界各国の研究者に配分されて分析が進められることになっています。

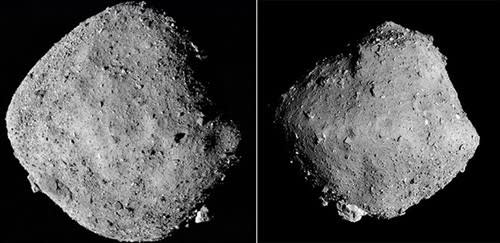

日本は、JAXAの小惑星探査機“はやぶさ2”が採取・回収した小惑星リュウグウ(162173 Ryugu)のサンプルの一部と、ベンヌのサンプルの一部をそれぞれ提供し合う交換協定を結んでいます。

これにより、ベンヌのサンプルは、日本の研究チームにも配分されることになります。

また、サンプルのうち70%は、将来の研究者へ託すために保存されることになります。

新たなミッション“オシリス・アペックス(OSIRIS-APEX)”として小惑星アポフィスの調査に出発しました。

アポフィス(99942 Apophis)は直径約300メートルの小惑星。

2029年4月に地球へ2万マイル以内(地球から月までの距離の10分の1)まで接近する予定です。

“オシリス・アペックス”は、今後太陽系内で複雑な航路をたどり、アポフィスが地球に接近する2029年に同天体へ近接接近し、自転速度や表面の状態などを調査することになります。

ただ、“オシリス・アペックス”では“オシリス・レックス”とは異なりサンプルの採取はありません。

探査期間は18か月を予定しています。

こちらの記事もどうぞ

サンプルの公開に合わせてNASAからリリースされたのは、大きく写っている円筒型の物体。

それは、“オシリス・レックス”のロボットアーム先端に取り付けられていたサンプル採取装置“TAGSAM(Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism)”でした。

中央の開口部に見えている砕けた炭のような物質が、ベンヌの表面から採取された砂や小石サイズのサンプルです。

|

| サンプル保管容器から取り出された小惑星探査機“オシリス・レックス”のサンプル採取装置“TAGSAM”。サンプルの大部分はまだ採取装置の中にある。(Credit: NASA/Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold) |

アメリカ版“はやぶさ”とも呼ばれるNASAの小惑星探査機

アメリカ版“はやぶさ”とも呼ばれるNASAの小惑星探査機“オシリス・レックス(OSIRIS-REx)”。2016年9月に打ち上げられ、ベンヌに到着したのは2018年12月でした。

ベンヌの周回軌道上から観測を重ねた後、2020年10月に表面からのサンプル採取を実施。

目標の60グラムを大幅に上回るサンプルが集められたと判断されていました。

| “オシリス・レックス”のカメラ“SamCam”で撮影されたサンプル採取前後5分間の画像から作成されたアニメーション。(Credit: NASA/Goddard/University of Arizona) |

回収カプセルの地球帰還に向けて飛行を続けていたんですねー

“オシリス・レックス”は、日本時間2023年9月24日19時42分頃、高度約6万3000マイル(約10万キロ)で本体から回収カプセルを分離。

回収カプセルは、約4時間後の日本時間同日23時42分にアメリカ・カリフォルニア州沖合の太平洋上空で大気圏に再突入し、東へ向かっていました。

そして、日本時間同日23時52分、小惑星ベンヌのサンプルを収めた“オシリス・レックス”の回収カプセルが、アメリカ・ユタ州の国防総省の試験訓練地域内の着陸エリアに着地。

これにより、小惑星からのサンプルリーンはアメリカ初!

世界では、日本の小惑星探査機“はやぶさ”と“はやぶさ2”に続き3例目になりました。

サンプルから得られた炭素と水が豊富に含まれている証拠

サンプルの採取当日、“オシリス・レックス”はロボットアームを伸ばしベンヌの表面へと降下していきます。先端の採取装置が、小惑星性の表面に接触すると同時に窒素ガスを噴射。

これにより、表面から舞い上がった物質を採取装置の内部にとらえています。

採取装置は2020年10月30日にロボットアームから切り離され、回収カプセル内部のサンプル容器に収容。

2023年9月26日にジョンソン宇宙センターで開封作業が行われるまで、採取装置は3年近くサンプル容器に保管されていました。

サンプル容器の開封から2週間以内に行われた最初の分析の結果、ベンヌのサンプルからは炭素と水が豊富に含まれている証拠が得られています。

|

| 小惑星ベンヌからのサンプル採取後に撮影された小惑星探査機“オシリス・レックス”のサンプル採取装置“TAGSAM”の連続画像。採取された粒子の一部とみられる物質が漂っていた。(Credit: NASA) |

でも、サンプル採取前後のロボットアームの動きを比較してみると、実際に採取したサンプルは約250グラムと予測されています。

ただ、正確に何グラムのサンプルが手に入ったのかは、2023年10月11日の時点でも判明していません。

なお、取り出されたベンヌのサンプルは、世界各国の研究者に配分されて分析が進められることになっています。

日本は、JAXAの小惑星探査機“はやぶさ2”が採取・回収した小惑星リュウグウ(162173 Ryugu)のサンプルの一部と、ベンヌのサンプルの一部をそれぞれ提供し合う交換協定を結んでいます。

これにより、ベンヌのサンプルは、日本の研究チームにも配分されることになります。

また、サンプルのうち70%は、将来の研究者へ託すために保存されることになります。

|

| ジョンソン宇宙センターの専用クリーンルームに設置されたグローブボックスでサンプル容器から採取装置が取り外された時の様子。(2023年10月4日撮影)(Credit: NASA) |

新たな目標天体へ向かうミッション“オシリス・アペックス”

小惑星ベンヌで採取したサンプルを無事地球へ届けた“オシリス・レックス”探査機本体は、回収カプセルの放出から20分後の日本時間2023年9月24日20時2分にスラスターを噴射し、大気圏に再突入する軌道から離脱。新たなミッション“オシリス・アペックス(OSIRIS-APEX)”として小惑星アポフィスの調査に出発しました。

アポフィス(99942 Apophis)は直径約300メートルの小惑星。

2029年4月に地球へ2万マイル以内(地球から月までの距離の10分の1)まで接近する予定です。

“オシリス・アペックス”は、今後太陽系内で複雑な航路をたどり、アポフィスが地球に接近する2029年に同天体へ近接接近し、自転速度や表面の状態などを調査することになります。

ただ、“オシリス・アペックス”では“オシリス・レックス”とは異なりサンプルの採取はありません。

探査期間は18か月を予定しています。

こちらの記事もどうぞ