ビッグバンから10億年未満という初期宇宙の銀河から放出された光。

この可視光線をジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測してみると、その頃の銀河の大きさと明るさの関係が初めて明らかになったんですねー

この背景銀河をジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測し、宇宙で最初の星や銀河が誕生した“宇宙の再電離”の時代まで見通そうというのが“GLASS”プロジェクトの目的です。

研究チームは、“GLASS”プロジェクトでジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラ“NIRCam”が撮影した分光撮像データを用いて、遠くの銀河の大きさと明るさの間にどのような関係があるのかを調べています。

初期宇宙に存在する銀河の光は、宇宙の膨張によって波長が伸びて地球に届きます。

なので、宇宙誕生から数億年後の時代に存在する銀河から放出された紫外線や可視光線は、地球では赤外線になって観測されることになります。

研究チームは、赤方偏移zがおよそ7~15(宇宙誕生の2.7~8億年後)の初期宇宙に存在する19個の銀河について、銀河から放出された時の波長が紫外線(約1600Å)から可視光線(約4800Å)に相当する5種類の赤外線で、銀河の大きさと明るさの関係を求めました。

そして、解析の結果分かったのは、この時代の銀河の典型的な大きさが半径が約1500~2000光年で、私たちの天の川銀河の20分の1ほどであること。

また、放出時に可視光線だった光で観測された銀河に比べ、紫外線だった光で観測された銀河の方が、真の明るさ(絶対等級)が同じでもサイズがやや小さいことが明らかになります。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を使って、赤方偏移が7を超える銀河について、放出時に可視光線だった光で銀河の特徴を調べたのは今回が初めてのこと。

これまで活躍してきたハッブル宇宙望遠鏡による観測では、放出時に紫外線だった光で銀河の特徴を知ることしかできませんでした。

それでは、こうした観測の結果は期待されたものだったのかというと、正直何も分かっていないんですねー

過去のシミュレーションによる理論的な研究でも、様々な予測がされていて混とんとした状況です。

一般に赤方偏移zが7を超えるような遠い銀河の明るさと大きさには、明るい銀河ほどサイズ大きい(=銀河の半径が明るさのべき乗に比例する)という、関係があることが知られています。

今回、研究チームが行った解析によると、このべき乗関係の“傾き(べき乗の係数)”が、可視光線より紫外線の方が大きいらしいことも分かりました。

この結果が意味するもの。

それは、銀河の全体の明るさが同じでも、紫外線で見える銀河の方が表面輝度が高く、より小さくコンパクトに見えることを意味するのかもしれません。

つまり、初期宇宙にどのくらいの明るさの銀河が何個あるのかを見積もる際に、紫外線相当の光で観測する方が見落としが少ないかもしれません。

でも、まだはっきりとしたことは分かっていません。

ただ、今回の研究はまだ始まったばかり。

より多くの銀河のサンプルを用いたさらなる研究によって、より正確な結果が得られるはずです。

こちらの記事もどうぞ

この可視光線をジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測してみると、その頃の銀河の大きさと明るさの関係が初めて明らかになったんですねー

重力レンズ効果を用いた宇宙探査

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測開始から最初の約1年間には、観測データがすぐに公開されて誰でも解析を行える“早期公開科学プログラム”とういう観測プロジェクトが13件行われています。 ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心になって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用宇宙望遠鏡。ハッブル宇宙望遠鏡の後継機として、2021年12月25日に打ち上げられ、地球から見て太陽とは反対側150万キロの位置にある太陽―地球間のラグランジュ点の1つの投入され、ヨーロッパ宇宙機関と共同で運用されている。名称はNASAの第2代長官ジェームズ・E・ウェッブにちなんで命名された。

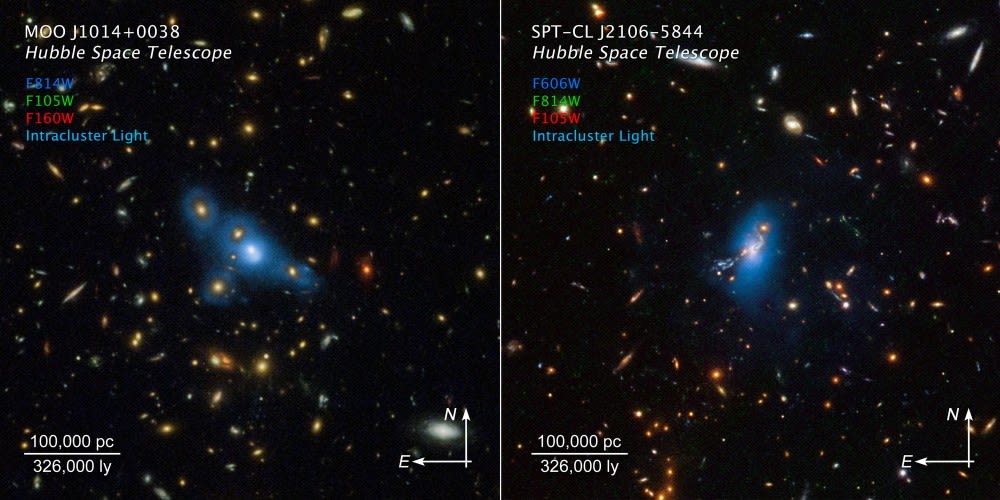

この“早期公開科学プロジェクト”のひとつに、ちょうこくしつ座の方向約40億光年彼方に位置する巨大銀河団“Abell 2744(通称:パンドラ銀河団)”を、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で撮像・分光するプロジェクト“GLASS(Grim Lens-Amplified Survey from Space:重力レンズ効果を用いた宇宙探査)”があります。 “GLASS”はカリフォルニア大学ロサンゼルス校のTommaso Treu教授が主導するプロジェクト。

“Abell 2744”は、巨大な質量を持っているので、遠くにある背景銀河の像が重力レンズ効果で拡大されているんですねーこの背景銀河をジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測し、宇宙で最初の星や銀河が誕生した“宇宙の再電離”の時代まで見通そうというのが“GLASS”プロジェクトの目的です。

生まれたばかりの宇宙は、電子や陽子、ニュートリノが密集して飛び交う高温のスープのような場所で、電離した状態にあった。

でも、宇宙が膨張し冷えるにしたがって、電子と陽子は結びつき電気的に中性な水素が作られる。この時代には、光を放つ天体はまだ生まれていなかったので“宇宙の暗黒時代”と呼ばれている。

その後、宇宙で初めて生まれた星や銀河が放つ紫外線により水素が再び電離され、この現象を“宇宙の再電離”という。宇宙に広がっていた中性水素の“霧”が電離されて晴れたことにより、空間を通り抜けられるようになった“宇宙最初の光”が、現在の空に広がる“宇宙マイクロ波背景放射”として観測されている。

でも、宇宙が膨張し冷えるにしたがって、電子と陽子は結びつき電気的に中性な水素が作られる。この時代には、光を放つ天体はまだ生まれていなかったので“宇宙の暗黒時代”と呼ばれている。

その後、宇宙で初めて生まれた星や銀河が放つ紫外線により水素が再び電離され、この現象を“宇宙の再電離”という。宇宙に広がっていた中性水素の“霧”が電離されて晴れたことにより、空間を通り抜けられるようになった“宇宙最初の光”が、現在の空に広がる“宇宙マイクロ波背景放射”として観測されている。

赤外線の波長による遠方銀河の観測

今回の研究を進めているのは、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構“カブリIPMU”のLilan Yang東京大学特別研究員を中心とする国際研究チーム。研究チームは、“GLASS”プロジェクトでジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線カメラ“NIRCam”が撮影した分光撮像データを用いて、遠くの銀河の大きさと明るさの間にどのような関係があるのかを調べています。

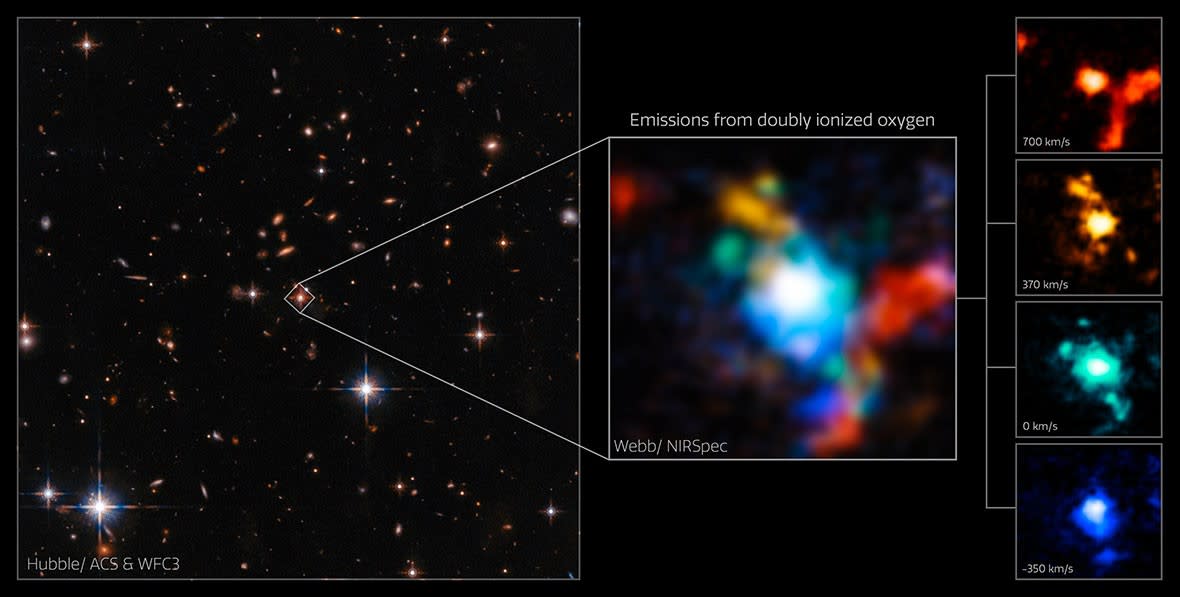

“GLASS”プロジェクトが利用しているのは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線撮像装置“NIRISS”、近赤外線分光器“NIRSPEC”、近赤外線カメラ“NIRCAM”の3種類の装置と“NIRCAM”の7つのフィルターを用いた観測データ。

|

| 図1.GLASS-JWSTプログラムで撮影された銀河。ビッグバンから約4億5000万年後と約3億5000万年後に存在した非常に明るい銀河(それぞれ赤方偏移約10.5と約12.5)が映っている。(Credit: NASA、ESA、CSA、Tommaso Treu (UCLA)) |

なので、宇宙誕生から数億年後の時代に存在する銀河から放出された紫外線や可視光線は、地球では赤外線になって観測されることになります。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになり、昔の宇宙の天体になる。110億光年より遠方にあるとされる銀河は、赤方偏移の度合いを用いて算出されている。

このため、遠方宇宙の銀河の可視光での性質を調べるには、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線の波長による観測が必須になるわけです。研究チームは、赤方偏移zがおよそ7~15(宇宙誕生の2.7~8億年後)の初期宇宙に存在する19個の銀河について、銀河から放出された時の波長が紫外線(約1600Å)から可視光線(約4800Å)に相当する5種類の赤外線で、銀河の大きさと明るさの関係を求めました。

そして、解析の結果分かったのは、この時代の銀河の典型的な大きさが半径が約1500~2000光年で、私たちの天の川銀河の20分の1ほどであること。

また、放出時に可視光線だった光で観測された銀河に比べ、紫外線だった光で観測された銀河の方が、真の明るさ(絶対等級)が同じでもサイズがやや小さいことが明らかになります。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を使って、赤方偏移が7を超える銀河について、放出時に可視光線だった光で銀河の特徴を調べたのは今回が初めてのこと。

これまで活躍してきたハッブル宇宙望遠鏡による観測では、放出時に紫外線だった光で銀河の特徴を知ることしかできませんでした。

それでは、こうした観測の結果は期待されたものだったのかというと、正直何も分かっていないんですねー

過去のシミュレーションによる理論的な研究でも、様々な予測がされていて混とんとした状況です。

|

| 図2.5つの波長帯で観測された銀河の大きさと明るさの関係。F150Wのパネルにある黒い実線と破線は、それぞれShibuya(2015; z ∼ 8)とHuang(2013; z ∼ 5)。ハッブル宇宙望遠鏡データから得られた同じ波長帯のもの。(Credit: Yang et al.) |

一般に赤方偏移zが7を超えるような遠い銀河の明るさと大きさには、明るい銀河ほどサイズ大きい(=銀河の半径が明るさのべき乗に比例する)という、関係があることが知られています。

今回、研究チームが行った解析によると、このべき乗関係の“傾き(べき乗の係数)”が、可視光線より紫外線の方が大きいらしいことも分かりました。

この結果が意味するもの。

それは、銀河の全体の明るさが同じでも、紫外線で見える銀河の方が表面輝度が高く、より小さくコンパクトに見えることを意味するのかもしれません。

つまり、初期宇宙にどのくらいの明るさの銀河が何個あるのかを見積もる際に、紫外線相当の光で観測する方が見落としが少ないかもしれません。

でも、まだはっきりとしたことは分かっていません。

ただ、今回の研究はまだ始まったばかり。

より多くの銀河のサンプルを用いたさらなる研究によって、より正確な結果が得られるはずです。

こちらの記事もどうぞ