地球が属する天の川銀河は渦巻構造をもつ“渦巻銀河”の仲間です。

では、この渦巻銀河は、いつ、どのように生まれ、形作られたのでしょうか?

このことについては、望遠鏡の感度や空間分解能の限界から、これまでよく分かっていませんでした。

なので、今回の研究では、NASAが2022年から運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡のデータを元に分析。

すると、80億年から100億年前の宇宙に、これまで見られなかった赤い渦巻銀河を初めて発見したんですねー

今回のパイロット調査を元に、さらに詳しく渦巻銀河形成についての分析を進めることができれば…

いまだ謎が多い銀河の成り立ちに関して、さらに新たな知見が加わりそうです。

さらに、その銀河が80億年から100億年前という初期の宇宙に存在することを明らかにしています。

なかでも渦巻銀河は、銀河中心に“バルジ”と呼ばれる楕円体の構造を持ち、特徴的な渦巻状の腕“渦状腕(かじょうわん)”を持つ、美しい円盤銀河です。(図1)

現在の宇宙にある渦巻銀河の多くは、比較的活発な星形成活動を行っていて、私たちの住む天の川銀河もその一つになります。

このような渦巻構造を持つ銀河がいつ、どのように生まれ、どれほど過去の宇宙に存在するのでしょうか?

このことは、これまでの研究では分かっていませんでした。

特に、80億年以上前の初期宇宙では、NASAのハッブル宇宙望遠鏡などによる観測の結果から、不規則な形態を持つ銀河が多いことが知られ、渦巻銀河はほとんど発見されてきませんでした。

このことから考えられるのは、渦状腕など銀河の形が整うためには、銀河が生まれてから長い時間が必要なこと。

そう、もっと時代が下った、現在に近い時代の宇宙にしか存在しないのかもしれません。

また、近年のすばる望遠鏡による大規模な探査によって明らかになったこともあります。

それは、現在の宇宙にある渦巻銀河の98%は比較的活発な星形成活動を行っていて、星形成活動が止まってしまった“年老いた”渦巻銀河は2%程度しか存在しないことでした。

それとも、過去の時代の宇宙にある銀河を見れば、現在とは異なる様子が見られるのでしょうか?

この疑問に対しては、これまでの望遠鏡の感度や空間分解能の制限から、まだ答えを得られていません。

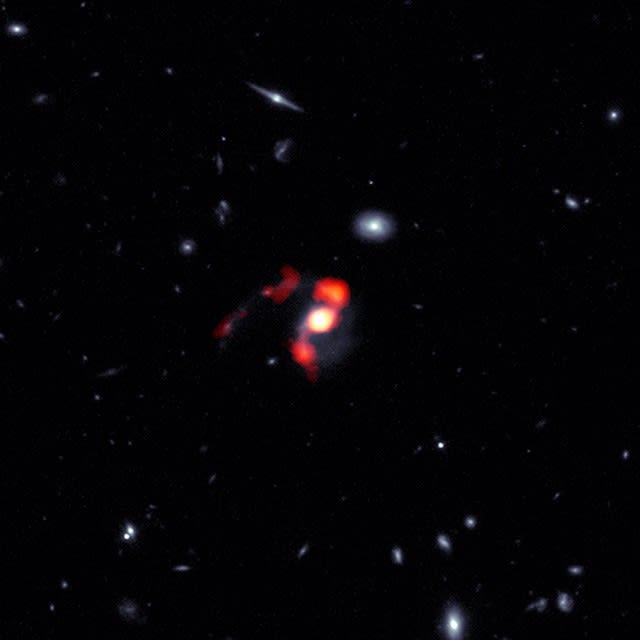

特に、これまでの観測ではとらえていなかった特異な銀河“赤い渦巻銀河”でした。

これらの“赤い渦巻銀河”は、すでにハッブル宇宙望遠鏡や赤外線天文衛星“スピッツァー”による観測でも検出はされていました。

でも、空間分解能や感度の制限から、その詳細な形態や性質については知られていなかったんですねー

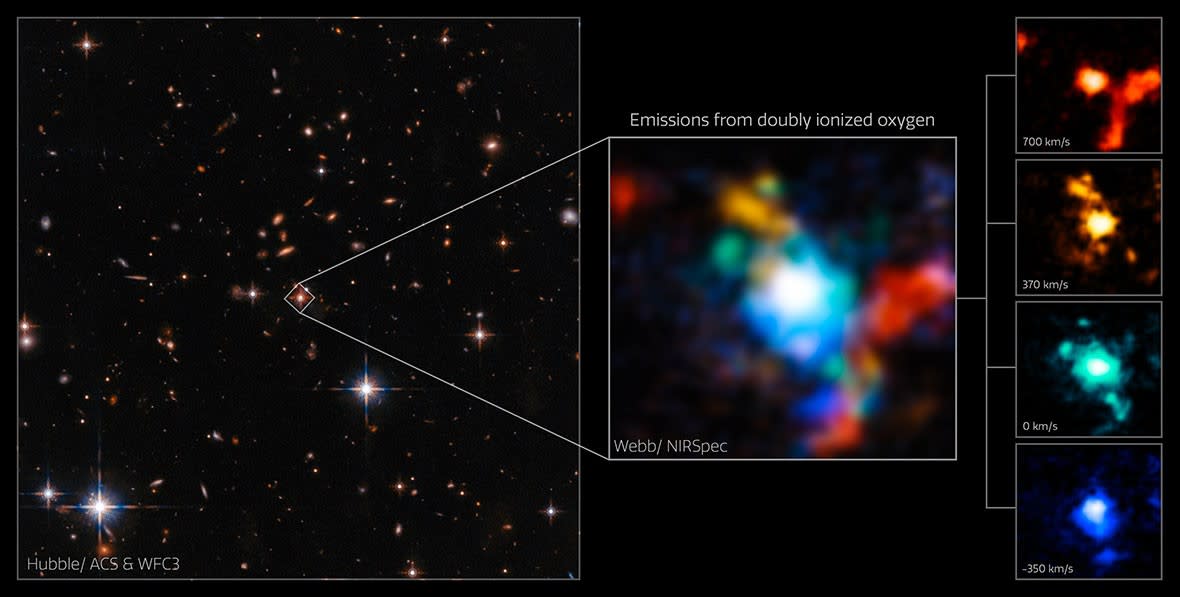

今回、スピッツァーより10倍の空間分解能、50倍の高感度を持つジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の革新的な性能により、その詳細な形態が初めて明らかになりました。(図2)

最も赤い色を持つ2つの銀河“RS13”と“RS14”について、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡から得られた測光データや分光データを元に分析を実施しています。

すると、これらの“赤い渦巻銀河”が、80億年から100億年程度過去の、初期宇宙に存在する銀河であることが分かります。

さらに、“RS14”は星形成を行っていない、“年老いた”銀河であることも明らかになりました。

年老いた渦巻き銀河は、現在の宇宙では極めて珍しいもの。

なんですが、今回のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の初期観測データという、ほんの小さな領域の観測から発見されています。

このことが示唆しているのは、年老いた渦巻き銀河が遠方宇宙ではこれまで考えられてきたよりも多く存在する可能性でした。

一方で、初期宇宙に存在する赤い渦巻銀河や年老いた渦巻銀河は、どのようにして形成されてきたのか、といった疑問が新たに生じる結果になりました。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が初めて公開した画像の中に見られた特徴的な銀河“赤い渦巻銀河”について、パイロット調査が行われました。

これにより、初期宇宙においても渦巻銀河は多数存在し、またその中には年老いた渦巻き銀河といった、近傍宇宙では極めて珍しい銀河も存在することが初めて示されました。

これらの発見から、渦巻銀河形成の歴史や、ひいては宇宙の歴史全体の中で銀河の形態がどのように変化してきたのかについての研究に、新たな視点を与えることができたのかもしれません。

今後、さらに多数の赤い渦巻銀河について調査を行い、過去の宇宙に存在する渦巻銀河や年老いた渦巻銀河に対する研究を進めていけば、いまだ謎多き銀河の成り立ちに関して、新たな知見を加えることができるはずです。

こちらの記事もどうぞ

では、この渦巻銀河は、いつ、どのように生まれ、形作られたのでしょうか?

このことについては、望遠鏡の感度や空間分解能の限界から、これまでよく分かっていませんでした。

なので、今回の研究では、NASAが2022年から運用を開始したジェームズウェッブ宇宙望遠鏡のデータを元に分析。

すると、80億年から100億年前の宇宙に、これまで見られなかった赤い渦巻銀河を初めて発見したんですねー

今回のパイロット調査を元に、さらに詳しく渦巻銀河形成についての分析を進めることができれば…

いまだ謎が多い銀河の成り立ちに関して、さらに新たな知見が加わりそうです。

初期の宇宙に見つけた赤い渦巻銀河

今回の研究で見つけたのは、これまで確認されていなかった特異な“赤い渦巻銀河”。さらに、その銀河が80億年から100億年前という初期の宇宙に存在することを明らかにしています。

今回の研究を進めているのは、早稲田大学理工学術院総合研究所の次席研究員・国立天文台アルマプロジェクト特任研究員の札本 佳伸(ふだもと よしのぶ)と同大理工学術院の教授の井上 昭雄(いのうえ あきお)および同大理工学術院総合研究所の次席研究員・国立天文台アルマプロジェクト特任研究員の菅原 悠馬(すがはら ゆうま)の研究グループです。

この研究の成果は、2022年からNASAで運用が開始されたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡のデータを元にしたものとしては、国内の研究機関から初めて出版される論文になるそうです。 |

| 図1.渦巻銀河の例“M74”(出典NASA)。渦巻構造中に見える赤い領域は活発な星形成活動を行っている領域。私たちの住む地球が属する天の川銀河も、このような構造を持っていると考えられていて、近傍の宇宙には比較的数多く存在する銀河である。(Credit: 早稲田大学リリース) |

渦巻銀河はいつ、どのように生まれたのか?

エドウィン・ハッブルによる銀河の分類法“ハッブル分類”にも見られるように、現在の宇宙には楕円銀河や渦巻銀河など、見た目から分かり易い形を持った銀河が多く存在しています。なかでも渦巻銀河は、銀河中心に“バルジ”と呼ばれる楕円体の構造を持ち、特徴的な渦巻状の腕“渦状腕(かじょうわん)”を持つ、美しい円盤銀河です。(図1)

現在の宇宙にある渦巻銀河の多くは、比較的活発な星形成活動を行っていて、私たちの住む天の川銀河もその一つになります。

このような渦巻構造を持つ銀河がいつ、どのように生まれ、どれほど過去の宇宙に存在するのでしょうか?

このことは、これまでの研究では分かっていませんでした。

特に、80億年以上前の初期宇宙では、NASAのハッブル宇宙望遠鏡などによる観測の結果から、不規則な形態を持つ銀河が多いことが知られ、渦巻銀河はほとんど発見されてきませんでした。

このことから考えられるのは、渦状腕など銀河の形が整うためには、銀河が生まれてから長い時間が必要なこと。

そう、もっと時代が下った、現在に近い時代の宇宙にしか存在しないのかもしれません。

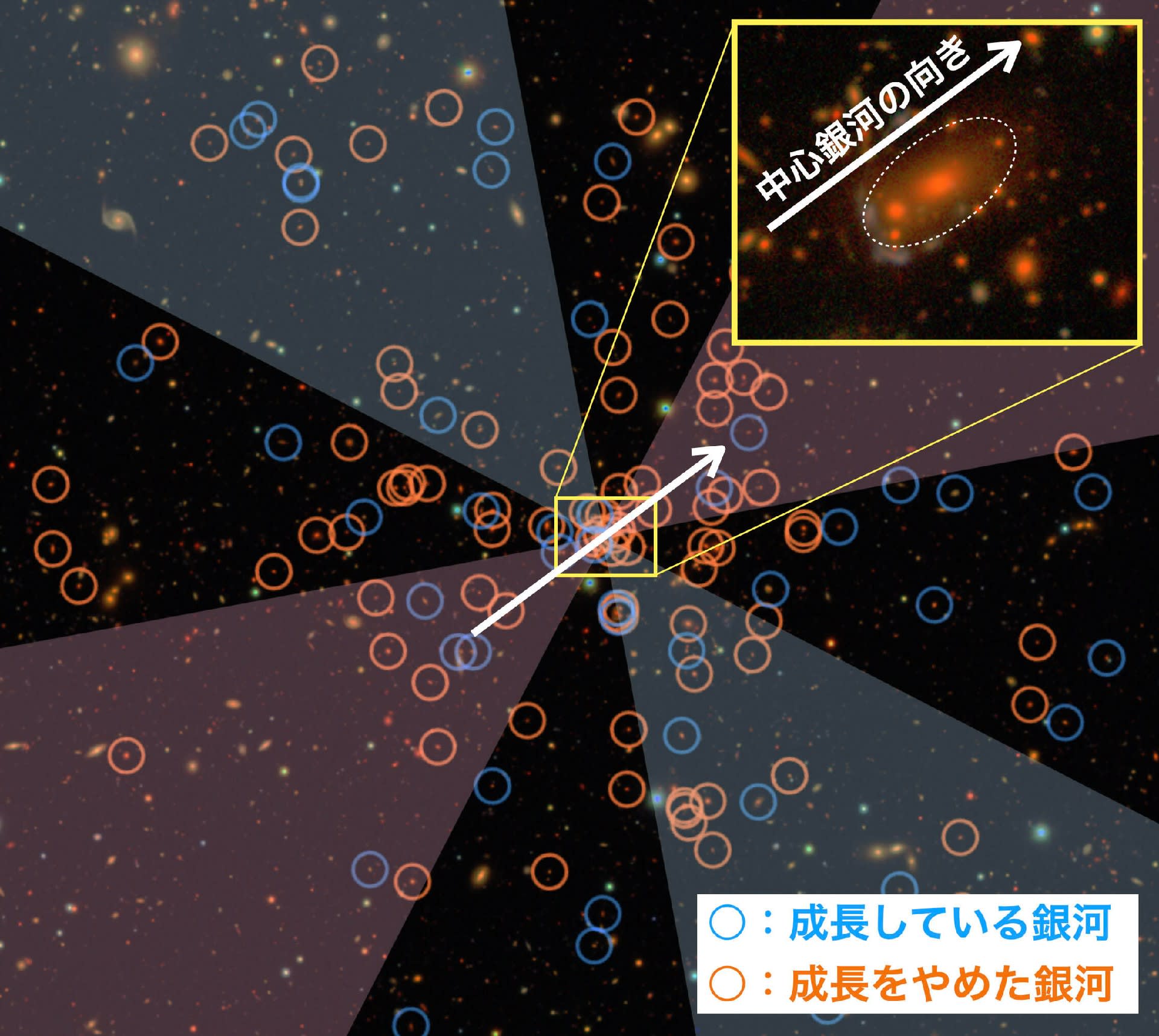

また、近年のすばる望遠鏡による大規模な探査によって明らかになったこともあります。

それは、現在の宇宙にある渦巻銀河の98%は比較的活発な星形成活動を行っていて、星形成活動が止まってしまった“年老いた”渦巻銀河は2%程度しか存在しないことでした。

年老いた銀河は、パッシブな銀河とも呼ばれる。星形成活動がほとんどなく、その内部に存在する星は形成されてから比較的長い時間が経っているため年老いている。星形成活動に必要なガスが存在しない、赤い色を持つなどの特徴がある。

年老いた渦巻き銀河の数が少ないということは、現在の宇宙だけの特徴なのでしょうか?それとも、過去の時代の宇宙にある銀河を見れば、現在とは異なる様子が見られるのでしょうか?

この疑問に対しては、これまでの望遠鏡の感度や空間分解能の制限から、まだ答えを得られていません。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が明らかにしてくれること

今回、研究チームが注目したのは、2022年から運用を開始したNASAのジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が、世界に向けて初公開したデータ。特に、これまでの観測ではとらえていなかった特異な銀河“赤い渦巻銀河”でした。

これらの“赤い渦巻銀河”は、すでにハッブル宇宙望遠鏡や赤外線天文衛星“スピッツァー”による観測でも検出はされていました。

でも、空間分解能や感度の制限から、その詳細な形態や性質については知られていなかったんですねー

今回、スピッツァーより10倍の空間分解能、50倍の高感度を持つジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の革新的な性能により、その詳細な形態が初めて明らかになりました。(図2)

最も赤い色を持つ2つの銀河“RS13”と“RS14”について、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡から得られた測光データや分光データを元に分析を実施しています。

すると、これらの“赤い渦巻銀河”が、80億年から100億年程度過去の、初期宇宙に存在する銀河であることが分かります。

さらに、“RS14”は星形成を行っていない、“年老いた”銀河であることも明らかになりました。

年老いた渦巻き銀河は、現在の宇宙では極めて珍しいもの。

なんですが、今回のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の初期観測データという、ほんの小さな領域の観測から発見されています。

このことが示唆しているのは、年老いた渦巻き銀河が遠方宇宙ではこれまで考えられてきたよりも多く存在する可能性でした。

一方で、初期宇宙に存在する赤い渦巻銀河や年老いた渦巻銀河は、どのようにして形成されてきたのか、といった疑問が新たに生じる結果になりました。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が初めて公開した画像の中に見られた特徴的な銀河“赤い渦巻銀河”について、パイロット調査が行われました。

これにより、初期宇宙においても渦巻銀河は多数存在し、またその中には年老いた渦巻き銀河といった、近傍宇宙では極めて珍しい銀河も存在することが初めて示されました。

これらの発見から、渦巻銀河形成の歴史や、ひいては宇宙の歴史全体の中で銀河の形態がどのように変化してきたのかについての研究に、新たな視点を与えることができたのかもしれません。

今後、さらに多数の赤い渦巻銀河について調査を行い、過去の宇宙に存在する渦巻銀河や年老いた渦巻銀河に対する研究を進めていけば、いまだ謎多き銀河の成り立ちに関して、新たな知見を加えることができるはずです。

こちらの記事もどうぞ