今回の研究では、野辺山45m電波望遠鏡やアルマ望遠鏡などを用いて、近傍宇宙の複数の棒渦巻銀河における、分子ガスからの星の生まれやすさ(星形成効率)の詳しい解析を行っています。

その結果、明らかになったのは、棒渦巻銀河では棒部の星形成効率が渦巻き腕に比べて系統的に低いことでした。

このことは、棒部では何らかの理由で、星形成活動が抑制されていることを示していました。

さらに、研究チームが発見したのは、分子ガスの速度幅が大きい領域ほど抑制の度合いが大きいこと。

これは、棒構造に由来するガスの激しい運動が要因で、星形成が抑制されていることを示唆しているようです。

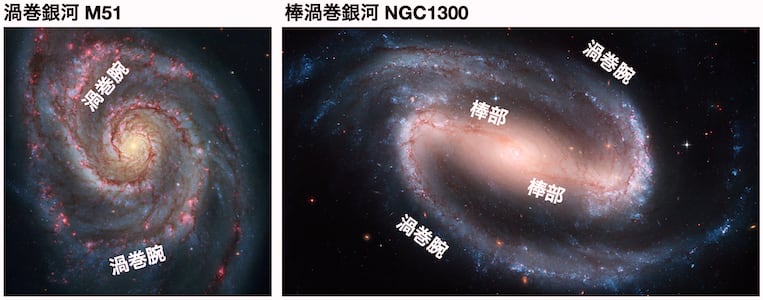

渦巻銀河は、図1(左)のように、文字通り渦を巻いた構造(渦巻腕と呼ばれる)が見られる銀河。

棒渦巻銀河は、渦巻銀河と似ていますが図1(右)のように、中心を貫く棒構造が見られるのが特徴です。

円盤銀河の約半数から3分の2は棒渦巻銀河といわれていて、私たちが住んでいる天の川銀河も棒渦巻銀河と考えられています。

渦巻銀河を見ると、渦巻き腕に沿ってダークレーンと呼ばれる黒い帯状の領域が見えています。

ここには、星を作る材料になる分子ガスやチリが集積しています。

それに隣接するように、電離水素領域と呼ばれる生まれたばかりの大質量星に由来する赤い光や、大質量星自体の青白い光が無数に見えています。

でも、棒部で見られるのは、星の材料になる分子ガスの存在を示すダークレーンのみ。

星形成が起きていることを示す赤や青の光は見られません。

このことから、棒渦巻銀河の棒部では星形成活動が抑制されているのではないか、っということが言われていきました。

星形成が抑制されているかどうかを定量的に評価するには、分子ガスからどれだけ効率的に新しい星が誕生するかを表す量、いわゆる星形成効率を測定する必要があります。

これまでの研究によって、数個の棒渦巻銀河については星形成率が測定され、渦巻腕に比べて棒部では星形成効率が低く、星形成が抑制されていることが定量的に確認されていました。

でも、まだ調査が行われていない銀河も多く存在しているんですねー

なので、棒部で星形成が抑制されることは棒渦巻銀河全体で一般的なのか? また抑制の度合いは銀河によってどの程度異なるのか? さらに何が抑制の原因になっているのか? っといった重要な問いへの答えは依然として不明のままでした。

星形成効率は、星形成活動の強さを分子ガスの量で割ると出てきます。

その分子ガスの量は、一酸化炭素(CO)が発する電波輝線を用いて測定します。

近年、野辺山45メートル望遠鏡やアルマ望遠鏡による大規模プロジェクトをはじめとした、近傍の円盤銀河が対象のCO輝線観測が進んだおかげで、分子ガスのデータが大量に蓄積されていました。

一方、星形成活動の強さは、NASAの赤外線天文衛星“WISE”とNASAの紫外線天文衛星“GALEX”のデータから調べることが可能です。

研究チームは、これら蓄積されたデータを用いて棒渦巻銀河の星形成効率を調べることになります。

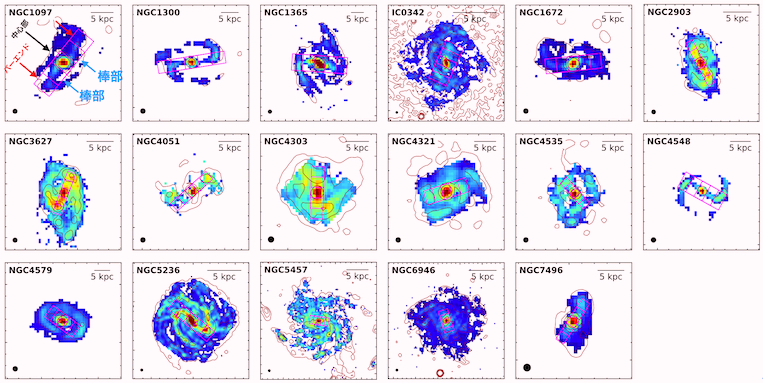

そこで、今回の研究では、棒部の大きさに対して星形成活動の強さと分子ガスのデータの解像度が十分高い銀河を抽出。

その全て(17個)について棒部の星形成効率を調べています。(図2)

その結果分かったのは、どの銀河においても棒部の星形成効率は渦巻腕に比べて低いことでした。

つまり、棒渦巻銀河の棒部では、系統的に星形成活動が抑制されていることが明確に確かめられたんですねー (図3左)。

また、中心部と棒部、棒部と渦巻腕の結合部“バーエンド”では、星形成効率が渦巻腕に比べて高い傾向にあり、棒渦巻銀河の内部では渦巻銀河に比べて星形成率が大小様々な値を示すことも明らかになりました(図3中)。

さらに分かったのは、CO輝線の速度幅と星形成効率の間には負の相関があること(図3右)。

渦巻腕に比べて速度幅が大きくなるほど、星形成効率が低くなる傾向が見られたわけです。

なので、この相関はガスの運動が激しい領域ほど、星形成が抑制される傾向にあることを示唆しています。

これらの結果は、より多くのデータに基づく統計的なアプローチにより、明確に観測された重要な発見といえます。

ここで考えられるのは、棒渦巻銀河では棒構造の存在によって銀河円盤の重力場が歪み、分子ガスが楕円軌道を描いたり、銀河中心へ向かったりすることです。

これらは、渦巻銀河に見られる円運動とは異なるガスの流れで、その影響でガスの運動が激しくなり、CO輝線の速度幅が広がると考えられます。

それでは、星形成を抑制する激しいガスの運動とは、具体的にどのような現象を示しているのでしょうか?

残念ながら、今回このことを解明することができませんでした。

それには、星の誕生場所になる分子雲の観測が、今後重要になってくるはずです。

理論的な研究で提唱されているのは、棒部で強い衝撃波やせん断運動により分子雲が破壊されるというもの。

または、分子雲が高速で衝突し星形成が阻害されるといったシナリオが提唱されています。

これらのシナリオを検証するため、棒部の分子雲の内部まで分かるような解像度で観測することが、今後重要になってくると考えられています。

こちらの記事もどうぞ

その結果、明らかになったのは、棒渦巻銀河では棒部の星形成効率が渦巻き腕に比べて系統的に低いことでした。

このことは、棒部では何らかの理由で、星形成活動が抑制されていることを示していました。

さらに、研究チームが発見したのは、分子ガスの速度幅が大きい領域ほど抑制の度合いが大きいこと。

これは、棒構造に由来するガスの激しい運動が要因で、星形成が抑制されていることを示唆しているようです。

この研究は、東京大学大学院理学系研究科付属天文学教育センター所属の前田郁弥研究員と京都大学、会津大学、北海道大学からなる研究チームが進めています。

渦巻銀河と棒渦巻銀河

近傍宇宙では、星形成が活発な銀河の半数以上に円盤構造があり、そのような銀河は円盤銀河と呼ばれています。近傍宇宙とは、宇宙のスケールから見て、太陽系からそれほど遠くない宇宙空間のこと。どの距離までの空間を近傍宇宙と呼ぶかについては明確な定義は無く、研究者や研究分野によって意味合いは異なる。今回の研究では、約30メガパーセク、つまり約1億光年以内程度の宇宙空間にある銀河を対象にしている。

さらに、円盤銀河には2種類あり、それが渦巻銀河と棒渦巻銀河です。渦巻銀河は、図1(左)のように、文字通り渦を巻いた構造(渦巻腕と呼ばれる)が見られる銀河。

棒渦巻銀河は、渦巻銀河と似ていますが図1(右)のように、中心を貫く棒構造が見られるのが特徴です。

円盤銀河の約半数から3分の2は棒渦巻銀河といわれていて、私たちが住んでいる天の川銀河も棒渦巻銀河と考えられています。

|

| 図1.(左)渦巻銀河“M51”と(右)棒渦巻銀河“NGC 1300”。(Credit: NASA, ESA, and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA); Acknowledgment: P. Knezek (WIYN)) |

銀河内部での星形成活動

銀河の進化過程を調べる上で非常に重要なのが、銀河内部での星形成活動を調べることです。渦巻銀河を見ると、渦巻き腕に沿ってダークレーンと呼ばれる黒い帯状の領域が見えています。

ここには、星を作る材料になる分子ガスやチリが集積しています。

それに隣接するように、電離水素領域と呼ばれる生まれたばかりの大質量星に由来する赤い光や、大質量星自体の青白い光が無数に見えています。

でも、棒部で見られるのは、星の材料になる分子ガスの存在を示すダークレーンのみ。

星形成が起きていることを示す赤や青の光は見られません。

このことから、棒渦巻銀河の棒部では星形成活動が抑制されているのではないか、っということが言われていきました。

星形成が抑制されているかどうかを定量的に評価するには、分子ガスからどれだけ効率的に新しい星が誕生するかを表す量、いわゆる星形成効率を測定する必要があります。

これまでの研究によって、数個の棒渦巻銀河については星形成率が測定され、渦巻腕に比べて棒部では星形成効率が低く、星形成が抑制されていることが定量的に確認されていました。

でも、まだ調査が行われていない銀河も多く存在しているんですねー

なので、棒部で星形成が抑制されることは棒渦巻銀河全体で一般的なのか? また抑制の度合いは銀河によってどの程度異なるのか? さらに何が抑制の原因になっているのか? っといった重要な問いへの答えは依然として不明のままでした。

棒渦巻銀河の星形成効率

今回の研究では、近傍宇宙の棒渦巻銀河について、現時点で星形成効率を正確に測定可能な銀河17個を対象に、棒部の星形成効率を統計的に調査しています。星形成効率は、星形成活動の強さを分子ガスの量で割ると出てきます。

その分子ガスの量は、一酸化炭素(CO)が発する電波輝線を用いて測定します。

近年、野辺山45メートル望遠鏡やアルマ望遠鏡による大規模プロジェクトをはじめとした、近傍の円盤銀河が対象のCO輝線観測が進んだおかげで、分子ガスのデータが大量に蓄積されていました。

一方、星形成活動の強さは、NASAの赤外線天文衛星“WISE”とNASAの紫外線天文衛星“GALEX”のデータから調べることが可能です。

研究チームは、これら蓄積されたデータを用いて棒渦巻銀河の星形成効率を調べることになります。

渦巻腕に比べて低い棒部の星形成効率

ただ、銀河の棒部の星形成効率を正確に調べるには、棒部とそれ以外の領域(中心や渦巻腕など)とを区別できるだけの高い解像度が必要になります。そこで、今回の研究では、棒部の大きさに対して星形成活動の強さと分子ガスのデータの解像度が十分高い銀河を抽出。

その全て(17個)について棒部の星形成効率を調べています。(図2)

|

| 図2.今回の研究で星形成効率を調べた17個の棒渦巻銀河の分子ガス分布の画像。等高線は星形成活動の強さを示している。マゼンタの長方形が棒部、中心部、バーエンドの領域の定義。左下の黒丸が画像の解像度で、棒部とそれ以外の領域を区別できるだけの十分な解像度があることが分かる。(Credit: 東京大学) |

つまり、棒渦巻銀河の棒部では、系統的に星形成活動が抑制されていることが明確に確かめられたんですねー (図3左)。

また、中心部と棒部、棒部と渦巻腕の結合部“バーエンド”では、星形成効率が渦巻腕に比べて高い傾向にあり、棒渦巻銀河の内部では渦巻銀河に比べて星形成率が大小様々な値を示すことも明らかになりました(図3中)。

さらに分かったのは、CO輝線の速度幅と星形成効率の間には負の相関があること(図3右)。

渦巻腕に比べて速度幅が大きくなるほど、星形成効率が低くなる傾向が見られたわけです。

観測されるCO輝線は、ドップラー効果によって観測者との視線方向の相対速度(視線速度)に応じて周波数が変化する。この周波数の変化量を測定することで、天体の視線速度を知ることが出来る。周波数で表された輝線の幅を視線速度に換算したものを“速度幅”と呼ぶ。速度幅が大きいことは、観測している領域のガスの相対速度が大きいこと、つまり領域内部のガス運動が激しいことを示している。

速度幅は、ガスの運動の激しさを表していると考えられています。なので、この相関はガスの運動が激しい領域ほど、星形成が抑制される傾向にあることを示唆しています。

これらの結果は、より多くのデータに基づく統計的なアプローチにより、明確に観測された重要な発見といえます。

星形成を抑制する激しいガスの運動とはどんな現象なのか

今回の研究から、棒部では星形成が抑制されていて、この現象がガスの動きの激しさと連動していることが明らかになりました。ここで考えられるのは、棒渦巻銀河では棒構造の存在によって銀河円盤の重力場が歪み、分子ガスが楕円軌道を描いたり、銀河中心へ向かったりすることです。

これらは、渦巻銀河に見られる円運動とは異なるガスの流れで、その影響でガスの運動が激しくなり、CO輝線の速度幅が広がると考えられます。

それでは、星形成を抑制する激しいガスの運動とは、具体的にどのような現象を示しているのでしょうか?

残念ながら、今回このことを解明することができませんでした。

それには、星の誕生場所になる分子雲の観測が、今後重要になってくるはずです。

理論的な研究で提唱されているのは、棒部で強い衝撃波やせん断運動により分子雲が破壊されるというもの。

または、分子雲が高速で衝突し星形成が阻害されるといったシナリオが提唱されています。

これらのシナリオを検証するため、棒部の分子雲の内部まで分かるような解像度で観測することが、今後重要になってくると考えられています。

こちらの記事もどうぞ