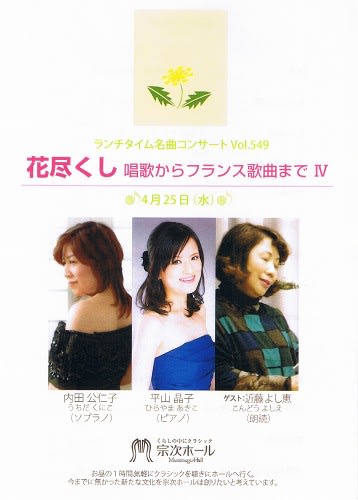

久しぶりの音楽関連記事です。秋も急速に深まり、名古屋市中区の宗次ホールでは、ランチタイムコンサートとして、「彩音りの秋」と題した演奏会がありました。

これ、いつもお世話になっているピアニストのakoさんから、この演奏会のお誘いを頂きました。楽器はなんと、筝と尺八とピアノの変わった組み合わせ。筝はいわゆる御琴のことで、それぞれ主張が大きい三つの楽器、そして和楽器が二つと西洋の楽器の組み合わせも又珍しいのではないかな。どんな演奏か、よりもどんな調律合わせをするのか、そのほうが気になっていました。

これ、いつもお世話になっているピアニストのakoさんから、この演奏会のお誘いを頂きました。楽器はなんと、筝と尺八とピアノの変わった組み合わせ。筝はいわゆる御琴のことで、それぞれ主張が大きい三つの楽器、そして和楽器が二つと西洋の楽器の組み合わせも又珍しいのではないかな。どんな演奏か、よりもどんな調律合わせをするのか、そのほうが気になっていました。

演奏曲です。

- サン・サーンス 白鳥 (筝・尺八・ピアノ)

- 賛美歌アメージング・グレース (尺八・ピアノ)

- 栗林秀明 海へ (筝)

- 作曲者不詳の手向け (尺八)

- 福田蘭童 春麗 (尺八・ピアノ)

- 千秋次郎 午後のバッハ (筝・尺八)

- フレデリックショパン バラード1番 ト短調 作品23 (ピアノ)

- ラフマニノフ ヴォカリーズ (筝・尺八・ピアノ)

- 伊藤エイミーまどか 月夜の古城 (筝・尺八・ピアノ)

演奏者

筝 浦沢さつき、尺八 矢野司空、ピアノ 平山晶子

名古屋市中区 宗次ホール 午前11時半始まり1時間

上にも書いた通り、筝、尺八、ピアノという自己主張の強い楽器。しかも和楽器でも尺八は音階を一定に保つのは難しいはずで、それをどうピアノと合わせるのか。色々大変だったと思います。いや、そう思うのは素人だからかもしれませんが、尺八はあのように演奏できるものなのですね。

6曲目の「午後のバッハ」。これはバッハのメヌエットト長調 BMW Anh.114の有名な曲を、この尺八など邦楽器で演奏できるようにアレンジしたもので、要するにバッハのメヌエット変奏曲です。拝聴していて尺八の音が段々、パンフルートの音に聞こえてきました。

もう一つ尺八の印象。五曲目の手向け。作曲者が不明とのことですが、尺八と言えば虚無僧、すなわちお坊さんです。仏界と現界それぞれへの回向として演奏が受け継がれたとのことで、伊勢が発祥だともお話がありました。最初と最後の部分、ピアノもびっくりのスーパーピアニッシモ。あ、そんなスーパーなんて付く言葉は無いですよ。それくらい細く弱い音。特に最後のところは私、聞こえなくなりました。でも矢野さんは演奏しており、聞こえないほどの音を出しているのか、それとも仏たちに聞かせているのか。ここまでの尺八の音(ね)は初めてでした。

(ピアニッシモ=とても弱い音:楽器「ピアノ」の語源)

筝、すなわち御琴は、こうした演奏会で聴くのは初めてでした。大きい筝、それより小ぶりの筝をそれぞれ使い分けての演奏でした。同じ筝でも音色が違いますね。弦を弾く筝でも邦楽器ゆえ、調律は難しいのではないいかと思います。あの衝立のようなもの、しきりに動かされていました。

ピアノは、いつものakoさんなので、安定感抜群。その中でブログに書いてもいいだろうと思う気になった点で、バラード1番の始まりのところ、私の好みとしては僅かに早かったと思います。いや楽譜通りだとあの速度になりますけど、ショパンの曲には私のこだわりがあるものでして・・・。すみませんakoさん、勝手な事書いて。

でも久しぶりに聴くショパンのバラード1番。曲自体はほぼ毎日聴いてますが(PCでBGMとして)、やっぱり生音で聴くバラード、感動してしまいました。あの圧力はなかなか再現できませんね・・・ってそういう問題ではなく、同じ場を共有してこその演奏会、すなわちコンサートで奏でられる音楽なんです。昔の人は生演奏しか聴けなかったので不便だという考えもありますが、逆に言えば、常に生音に耳を傾けていたわけで、その感性は我が現代人とは違っていただろうと思います。

全体としてはとてもよくまとまっていたと思います。個人的な感想だけですけど、尺八の魅力がさらに引き出せましたし、御琴の演奏を初めて聴きましたし。それぞれ単独(ソロ)のお時間もあり、音の彩りも十分堪能できました。

でも最後にやっぱり疑問。この企画、どなたが考え出されたのでしょうか。

***2012年10月28日追記

ピアノ演奏のakoさんから返信がありました。今年初めに筝の方と出会われ、それならばと尺八を加えたこの企画を考えられたそうです。

尺八のところで弱い音のたとえとして、スーパーピアニッシモなどと書きましたけど、ピアニッシモのさらに弱い演奏は、「ピアノピアニッシモ」又は「ピアニッシシモ」です。これより弱い音でした。