讀賣ONLINE関西発記事からです。大阪市を廃し大阪府と合体し、旧大阪市の区域を複数の特別区に再編する大阪宮構想のあらたな制度案をつくる法定協議会の設置議案が、6月9日、大阪府議会で可決成立したとのことです。既に大阪市議会でも可決しており、27日にも法定協議会の発会合が開かれる見通しとのこと。

記事:大阪都構想法定協、27日にも初会合

同様の都構想は2015年5月に住民投票が行われ、否決されましたが、新たに都構想の議論が始まることになります。

この都構想、維新の政策の柱で、私は維新には全く理解しないものですが、この都構想だけは賛成で、何度か弊ブログでも取り上げました。

改めて整理すると、つまり大阪府という都道府県の自治体に大阪市という大きな政令指定都市があります。東京都と並ぶ二大都市でありながら、府と市の二つの組織があり、それが互いに競合する部分があって、いわゆる二重行政です。

二重行政ゆえの無駄、無駄だけなら兎も角、機動力の無さから樹民サービスの低下となる、ということから府と市を一体化して、東京都のような都制度に移行し、基礎自治体として特別区を設置しようとするもの。

なぜ賛成なのか、大阪市の事情は兎も角、東京都と同様の大都市制度に基づく都市が日本の東西にデン!とあってもいいのではないかと考えるところからです。

政令指定都市の二重行政問題はかねてから言われてきました。地元の愛知県と名古屋市もそうです。県立の何々と市立の何々が併存して互いに競合関係。

元来は政令指定都市は、都道府県から独立することを目指しておりましたが、都道府県側の抵抗から、戦後一貫して政令指定都市でありながら都道府県の下に位置する形となっています。いろんな制度面では都道府県と肩を並べているのに。

関係無いけど私、障害者手帳の交付を受けました。おかげで医療費の自己負担は無くなりました。しかしこの医療費自己負担が無いのは、愛知県内の医療機関に限られるもので、さらに名古屋市は除かれます。名古屋市が除外なのは、名古屋市は愛知県と肩を並べる別組織ゆえにだそうです。(尤も、医療機関窓口で一旦支払い、申請により後日還付を受けられますが)

で、大阪都構想の住民投票は、一度否決されました。一事不再議の原則がありますので、2015年に諮られた都構想の制度設計とは違ったものを目指すことになります。

市民(大阪市民)の中には、面倒とか今一つ実感が湧かない、とかいう意見はあるようです。止むを得ませんね。直接、人の暮らしにかかわるものではありません。行政組織が変わるだけなので、暮らしには特に影響があるものではありません。馴染んだ市名区名など住所表記が変わるぐらい。

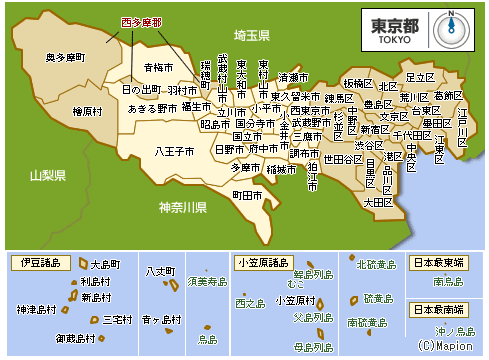

東京でも以前は府と市に分れていました東京府と東京市。この府と市が一体になったきっけは、戦時体制にあります。1943年(昭和18年)日本の戦局から帝都防衛のため、行政の即効性と一体性勧めることから、半ば強制的に東京府と東京市が合体させられました。

戦時中という異常な状況ゆえ東京都が誕生したわけですが、結果的に、メトロポリタンに合うような都市制度ができました。

これを大阪にも適用したい、というのが大阪都構想。

戦時体制で都制度移行となった東京と違い、住民の意思に基づいて都制度を目指す大阪。

一地理ヲタとすれば、大阪にもメトロポリタンが置かれてもいいように思います。

記事:大阪都構想法定協、27日にも初会合

同様の都構想は2015年5月に住民投票が行われ、否決されましたが、新たに都構想の議論が始まることになります。

この都構想、維新の政策の柱で、私は維新には全く理解しないものですが、この都構想だけは賛成で、何度か弊ブログでも取り上げました。

改めて整理すると、つまり大阪府という都道府県の自治体に大阪市という大きな政令指定都市があります。東京都と並ぶ二大都市でありながら、府と市の二つの組織があり、それが互いに競合する部分があって、いわゆる二重行政です。

二重行政ゆえの無駄、無駄だけなら兎も角、機動力の無さから樹民サービスの低下となる、ということから府と市を一体化して、東京都のような都制度に移行し、基礎自治体として特別区を設置しようとするもの。

なぜ賛成なのか、大阪市の事情は兎も角、東京都と同様の大都市制度に基づく都市が日本の東西にデン!とあってもいいのではないかと考えるところからです。

政令指定都市の二重行政問題はかねてから言われてきました。地元の愛知県と名古屋市もそうです。県立の何々と市立の何々が併存して互いに競合関係。

元来は政令指定都市は、都道府県から独立することを目指しておりましたが、都道府県側の抵抗から、戦後一貫して政令指定都市でありながら都道府県の下に位置する形となっています。いろんな制度面では都道府県と肩を並べているのに。

関係無いけど私、障害者手帳の交付を受けました。おかげで医療費の自己負担は無くなりました。しかしこの医療費自己負担が無いのは、愛知県内の医療機関に限られるもので、さらに名古屋市は除かれます。名古屋市が除外なのは、名古屋市は愛知県と肩を並べる別組織ゆえにだそうです。(尤も、医療機関窓口で一旦支払い、申請により後日還付を受けられますが)

で、大阪都構想の住民投票は、一度否決されました。一事不再議の原則がありますので、2015年に諮られた都構想の制度設計とは違ったものを目指すことになります。

市民(大阪市民)の中には、面倒とか今一つ実感が湧かない、とかいう意見はあるようです。止むを得ませんね。直接、人の暮らしにかかわるものではありません。行政組織が変わるだけなので、暮らしには特に影響があるものではありません。馴染んだ市名区名など住所表記が変わるぐらい。

東京でも以前は府と市に分れていました東京府と東京市。この府と市が一体になったきっけは、戦時体制にあります。1943年(昭和18年)日本の戦局から帝都防衛のため、行政の即効性と一体性勧めることから、半ば強制的に東京府と東京市が合体させられました。

戦時中という異常な状況ゆえ東京都が誕生したわけですが、結果的に、メトロポリタンに合うような都市制度ができました。

これを大阪にも適用したい、というのが大阪都構想。

戦時体制で都制度移行となった東京と違い、住民の意思に基づいて都制度を目指す大阪。

一地理ヲタとすれば、大阪にもメトロポリタンが置かれてもいいように思います。