今年山一番を引かれた芦刈山

貧しさゆえに妻と別れ、落ちぶれた姿で芦を売る老翁がやがて訪ねて来た妻と再会をはたす夫婦和合の姿をあらわすんだそう

まだ組立てられた状態のままでした。

町会所でも御神体や懸装品も飾られてなさそうだったので、すぐに次の場所に移動しようと思ったんですが、何気にグッズ売場を覗いてみると・・・

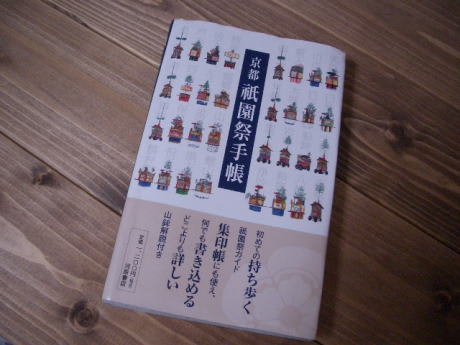

本屋さんで買おうと思ってた祗園祭手帳があるではないですか!

山鉾の詳しい説明が書かれてるということで欲しいな~と思ってたんです。

即買い

そして"ご朱印"という言葉が目に入りました。

町会所の方に聞いてみると、各山鉾でご朱印があって、スタンプラリーのように押して廻るんだとか。

よくよく見ると買った祗園祭手帳にもご朱印を押すページが設けてありました

これまで山鉾のご朱印巡りがあるんなんて知りませんでした

さっそく芦刈山からご朱印を頂いて廻りましたよ~

また後ほど紹介しま~す!

これは太子山だったと思う

組み建てはるところでした。

雨の中ご苦労様です

この辺りの山は町会所準備も山も出来てないんで、新町通へと向かいました。

昨年上に登らしてもらった岩戸山です

車輪が付いていて一見鉾のように見えますが、これは曳山なんです

岩戸山のグッズ売場

岩戸山からすぐ上がったところにある船鉾

こちらも豪華絢爛

船鉾にも一度上がらしてもらいたいです~

船の先端に乗ってるげき(漢字出てこないぃ~

)

)鵜に似てると言われる想像上の瑞鳥で、水難を避けるため乗ってはるんだそう!

そして四条通を渡り、カマキリのからくり仕掛けで人気の蟷螂山に行ってみました

しかしカマキリさんは台風の影響で非難されてたようでいてはりませんでした

で、こちらは今年初登場のカマキリのおみくじ機

残念ながらこの日は午後4時からということでした

子供達もこのおみくじ目当てに来てたようですよ。

写ってないですが、手前にあるハンドルを回すとカマキリが180度回転し、ほこらから落ちてくる番号の玉を箱でキャッチし届けてくれるというもの

種類も100種類あるんだとか。。

100種類もあるなら最悪の凶も存在するですよね~と聞いてみたんですが、吉とか凶とかと言うより、100種類の言葉が書かれてあるそうです!

写真を撮ってたらカマキリさん こっちに向けて下さいました

羽もパタパタ動くんだそうですよ

1回200円。

これから行かれる方はぜひカマキリさんにおみくじ届けてもらってはどうですか

そしてこちらは菊水鉾

昭和27年に88年ぶりに再興された昭和の鉾。

山鉾巡行の時、この菊水鉾だけ音頭取りが菊の葉の団扇を持ってはります

もうひとつ菊水鉾だけに付いてる「菊水」の額

両側は上り龍、下り龍が抱えています。

この「菊水」の篆刻は新京極にある田丸印房さんの2代目が彫りはったんだそうです

おもしろスタンプも売ってはりますよね

屋根の上ではまだ何か作業されていました。

、長刀鉾を横目に見ながら・・・

、長刀鉾を横目に見ながら・・・

と書かれてるように、雪舟さん作庭と言われるお庭があるんです。

と書かれてるように、雪舟さん作庭と言われるお庭があるんです。

)

)