遅くなりましたが、本年もよろしくお願い致します。

今年の年賀状は、私が日本へ帰れなかったので家族に代筆して出してもらいました。

年賀状や御著書を頂いた皆さま、ありがとうございました!

西安の初雪(後景は大雁塔)

今学期の大学の仕事が11日付で全て終わり、12日が大学の学科新年会でした。

今学期だけで学会発表を3回、一時帰国が一回と初任の大学の仕事がある中、

それなりに忙しくしていた数か月間でした。

後は一時帰国まで溜まった自身の研究課題、作業をひたすらこなします。

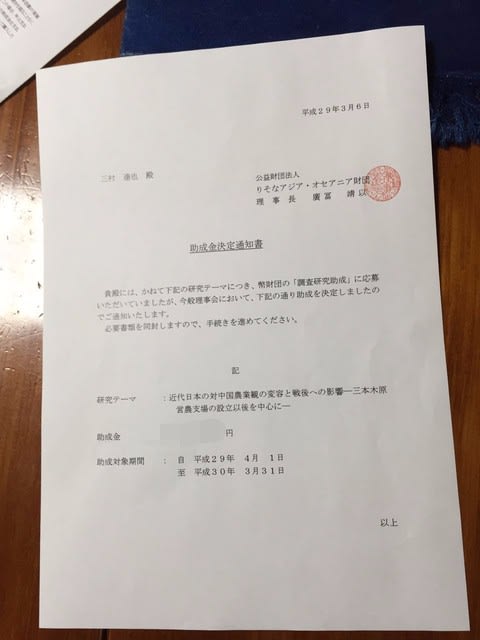

(テキスト出版の作業、某財団助成金申請書の作成、論文執筆)

なお、今月20日は大阪で農業史関連の研究会で発表をさせて頂きます。

その準備もほぼこれからやる段階なので、かなり時間的にタイトです。

ただようやく学期の仕事から解放されたので、自身の研究に専念でき、

それが何より有り難いことだと改めて感じています。

今から2月下旬まで一気に、研究関連の課題を進めたいです。

さて本題です。

昨年秋より西安の大学教員らと準備してきた日本学の研究会を発足させました。

まだ始まったばかりの会で、実質的な活動は今年3月から始まります。

大学の方でわざわざ紹介ページを作って頂いたので、紹介致します。

https://mp.weixin.qq.com/s/aGLn8MlJvU5n_RfO_IVmiQ

会のお知らせは基本的に微信(wechat)でグループを作成して、

そこから流しています。

会員は西安(その周辺)の学者だけでなくても、大歓迎です。

上のページをよく読んで頂いた上で、関心を持った方はご連絡を!

(メール:yoshiitem1008☆yahoo.co.jp ☆を@に変更)

現在、会員は90名を超えてはいますが、「玉石混交の状態」です。

もともと開かれた研究会にはしたいと運営会議で話していましたが、

あくまでも研究会としての質を担保できるというのが前提です。

現在、研究を全くしたことのない方も参加している状況には、

多少違和感がありますが、それを排除する考えは基本的にありません。

ですから、会の活動に関心を持った方は皆受入れる形をとっています。

(もちろん、研究報告をして頂く方はある程度、幹事の方で選別)

恐らく、会の活動を継続させていく中で、徐々に「研究者」が残るでしょう。

また、そうなるように運営をしていきましょう、と幹事らとは話しています。

向山洋一さんという小学校教師は、教師の勉強会を主催する中で、

「大勢集まって適当なレベルの勉強会をする位なら、2‐3人で質の高い議論をした方がいい」

とおっしゃっていると聞きましたが、私も全く同意見です。

結局、真剣に議論をしていないと質も高くなりませんし、

中途半端な学問のやり方では面白くならないんですよね。

研究会は発足したばかりなので、コアメンバーと協同しながら、

一歩一歩確実に会を運営していきたいと思っています。

今年の年賀状は、私が日本へ帰れなかったので家族に代筆して出してもらいました。

年賀状や御著書を頂いた皆さま、ありがとうございました!

西安の初雪(後景は大雁塔)

今学期の大学の仕事が11日付で全て終わり、12日が大学の学科新年会でした。

今学期だけで学会発表を3回、一時帰国が一回と初任の大学の仕事がある中、

それなりに忙しくしていた数か月間でした。

後は一時帰国まで溜まった自身の研究課題、作業をひたすらこなします。

(テキスト出版の作業、某財団助成金申請書の作成、論文執筆)

なお、今月20日は大阪で農業史関連の研究会で発表をさせて頂きます。

その準備もほぼこれからやる段階なので、かなり時間的にタイトです。

ただようやく学期の仕事から解放されたので、自身の研究に専念でき、

それが何より有り難いことだと改めて感じています。

今から2月下旬まで一気に、研究関連の課題を進めたいです。

さて本題です。

昨年秋より西安の大学教員らと準備してきた日本学の研究会を発足させました。

まだ始まったばかりの会で、実質的な活動は今年3月から始まります。

大学の方でわざわざ紹介ページを作って頂いたので、紹介致します。

https://mp.weixin.qq.com/s/aGLn8MlJvU5n_RfO_IVmiQ

会のお知らせは基本的に微信(wechat)でグループを作成して、

そこから流しています。

会員は西安(その周辺)の学者だけでなくても、大歓迎です。

上のページをよく読んで頂いた上で、関心を持った方はご連絡を!

(メール:yoshiitem1008☆yahoo.co.jp ☆を@に変更)

現在、会員は90名を超えてはいますが、「玉石混交の状態」です。

もともと開かれた研究会にはしたいと運営会議で話していましたが、

あくまでも研究会としての質を担保できるというのが前提です。

現在、研究を全くしたことのない方も参加している状況には、

多少違和感がありますが、それを排除する考えは基本的にありません。

ですから、会の活動に関心を持った方は皆受入れる形をとっています。

(もちろん、研究報告をして頂く方はある程度、幹事の方で選別)

恐らく、会の活動を継続させていく中で、徐々に「研究者」が残るでしょう。

また、そうなるように運営をしていきましょう、と幹事らとは話しています。

向山洋一さんという小学校教師は、教師の勉強会を主催する中で、

「大勢集まって適当なレベルの勉強会をする位なら、2‐3人で質の高い議論をした方がいい」

とおっしゃっていると聞きましたが、私も全く同意見です。

結局、真剣に議論をしていないと質も高くなりませんし、

中途半端な学問のやり方では面白くならないんですよね。

研究会は発足したばかりなので、コアメンバーと協同しながら、

一歩一歩確実に会を運営していきたいと思っています。