8月23日(火)深夜、日本から中国済南へ無事に戻ってきました。

日本を離れる前、羽田空港構内の寿司屋で特上を頂き、思い残すことなく飛行機に乗れました(笑)。

到着後、暫く留守にしたので部屋掃除や洗濯をし、あとは基本的に授業準備に充ててきました。

いよいよ月曜から今学期が始まるのですが、今学期は月~水に授業(出講含む)が集中しています。

それに加え、日曜日午後に第二専門で日本語学ぶ学生対象の授業が入りました(計5科目)。

なお、こちらは本来の契約では担当する必要はないため、別給与が発生します。

ただ、私は毎回「出来ればちょっと…」と学科主任に話している位で、休み(研究時間)を欲しています。

なお、今学期は自身の大学の仕事に加えて、

(1)日本での特別研究員の業務の一つとして、毎年担当している留学生の学位論文の日本語チェック(年末まで)

(2)今学期から新たに山東省の某新聞社の日本語校閲の担当(いつまで担当なのかは不明)

を並行してやっていくことになります。

仕事はこの位なのですが、他にも重要なものが、(1)大学の課外活動、(2)日本語教師の勉強会の運営、(3)自身の研究活動です。

(1)はこちらに戻ってから、自身でいろいろと計画を立ててみたので、他の先生と相談、かつ、学生の反応を見ながら実施予定です。

ただ、今学期はきちんと自分の研究時間を確保しないと回らないため、丸二日(せめて一日半)は研究時間を空けたいと考えています。

(2)は現時点で私が運営者になっているので、今学期からは輪番制にすることで、負担を軽減しつつ定期的に勉強会を行う考えです。

そうしないと、正直、今学期は時間的な調整が難しくなりそうです。。。

(3)は既に9月末(済南)に学会参加、10月末(天津)に学会発表があります。

ですから、現在は12月上旬(日本・東京)での学会でも発表をするかどうかで悩んでいます。

新しい課題の農業史分野で二の矢(テーマ)、三の矢を放つ構想はあるのですが、何より時間とお金の問題がネックです。

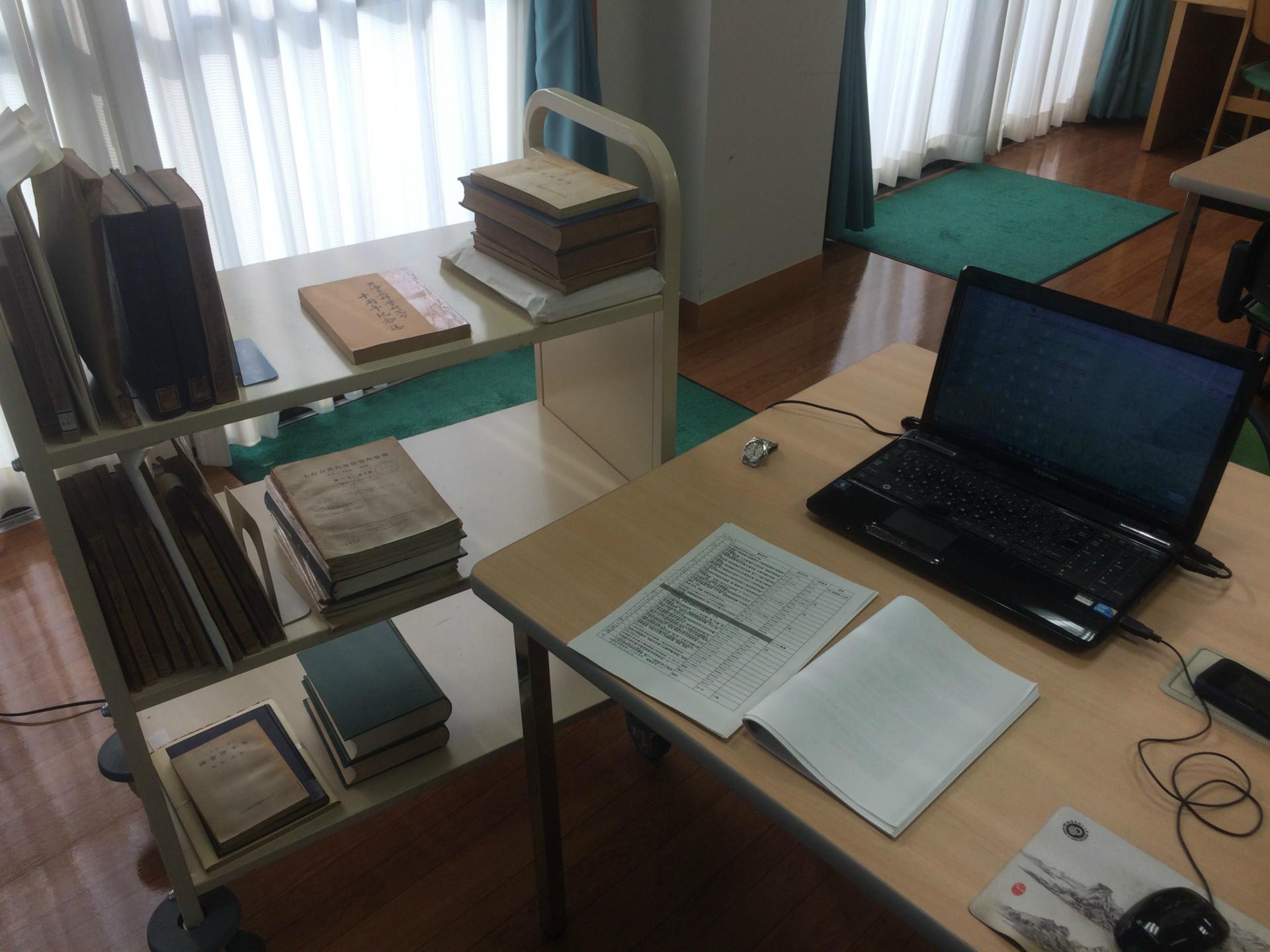

なんせ、この夏は特に色々と散財をしたので、収集資料を整理・分析を進めて、論文を書くことが上策かもしれません。

日本事情の教科書共同制作も完成間近で、最後の制作作業を進めることも重要です。

その傍ら、発起人として、取りまとめ作業にも色々と先手を打って動き、雑事をこなす必要があります。

色々と考えると12月の発表は無理な感じがしてなりませんが、その決定にスッキリしない自分も。。。

ともかく、8月末が〆切なので、あと数日で決めたいと思います。

日本を離れる前、羽田空港構内の寿司屋で特上を頂き、思い残すことなく飛行機に乗れました(笑)。

到着後、暫く留守にしたので部屋掃除や洗濯をし、あとは基本的に授業準備に充ててきました。

いよいよ月曜から今学期が始まるのですが、今学期は月~水に授業(出講含む)が集中しています。

それに加え、日曜日午後に第二専門で日本語学ぶ学生対象の授業が入りました(計5科目)。

なお、こちらは本来の契約では担当する必要はないため、別給与が発生します。

ただ、私は毎回「出来ればちょっと…」と学科主任に話している位で、休み(研究時間)を欲しています。

なお、今学期は自身の大学の仕事に加えて、

(1)日本での特別研究員の業務の一つとして、毎年担当している留学生の学位論文の日本語チェック(年末まで)

(2)今学期から新たに山東省の某新聞社の日本語校閲の担当(いつまで担当なのかは不明)

を並行してやっていくことになります。

仕事はこの位なのですが、他にも重要なものが、(1)大学の課外活動、(2)日本語教師の勉強会の運営、(3)自身の研究活動です。

(1)はこちらに戻ってから、自身でいろいろと計画を立ててみたので、他の先生と相談、かつ、学生の反応を見ながら実施予定です。

ただ、今学期はきちんと自分の研究時間を確保しないと回らないため、丸二日(せめて一日半)は研究時間を空けたいと考えています。

(2)は現時点で私が運営者になっているので、今学期からは輪番制にすることで、負担を軽減しつつ定期的に勉強会を行う考えです。

そうしないと、正直、今学期は時間的な調整が難しくなりそうです。。。

(3)は既に9月末(済南)に学会参加、10月末(天津)に学会発表があります。

ですから、現在は12月上旬(日本・東京)での学会でも発表をするかどうかで悩んでいます。

新しい課題の農業史分野で二の矢(テーマ)、三の矢を放つ構想はあるのですが、何より時間とお金の問題がネックです。

なんせ、この夏は特に色々と散財をしたので、収集資料を整理・分析を進めて、論文を書くことが上策かもしれません。

日本事情の教科書共同制作も完成間近で、最後の制作作業を進めることも重要です。

その傍ら、発起人として、取りまとめ作業にも色々と先手を打って動き、雑事をこなす必要があります。

色々と考えると12月の発表は無理な感じがしてなりませんが、その決定にスッキリしない自分も。。。

ともかく、8月末が〆切なので、あと数日で決めたいと思います。