DAISO ニッパー

以前ダイソーで100円のニッパーを購入しましたが刃先が合っていなくて使いずらかったので200円のニッパーを購入してみました。

カバーされているので刃先の合わせ目が合っているのかわかりません。

小型で使いやすそうです。

光にかざしてみましたが先端は合っていますがそのほかは隙間があります。又仕上げも雑です。仕方がないので先端をやすりで少し削って先端のみを使うようにしたら使えそうです。

DAISO ニッパー

以前ダイソーで100円のニッパーを購入しましたが刃先が合っていなくて使いずらかったので200円のニッパーを購入してみました。

カバーされているので刃先の合わせ目が合っているのかわかりません。

小型で使いやすそうです。

光にかざしてみましたが先端は合っていますがそのほかは隙間があります。又仕上げも雑です。仕方がないので先端をやすりで少し削って先端のみを使うようにしたら使えそうです。

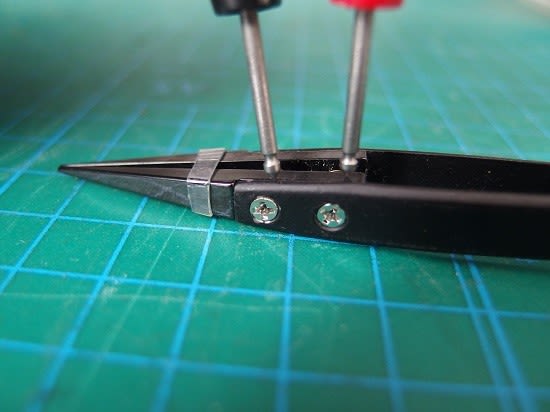

セラミックピンセット

普通のステンレススチールピンセットは何本か持っているのですがセラミックピンセットは持っていなかったのでAmazonでShopdpという会社の製品を購入しました。1本で良かったのですが白黒セットというのがあったので何の気なしに買ってみました。1,299円でした。

白はよく見るのですが黒いセラミックって何?という感じです。黒光りしてどう見ても金属にしか見えないですが。

色々な製品があるようです。

Amazonのレビューを見ると先端が揃っていないとか書いてあるのでよく見ると合わさっているようです。

念のために黒いセラミックピンセットをテスターで測ると当然導通はありませんでした。

抵抗の整理

ずいぶん昔に(30年ぐらい)購入した抵抗をパーツ箱に仕分けして入れていましたが以前ひっくり返してしまい抵抗がバラバラになったのをそーっと元に戻したまま放置していたので箱に書いてある数値と中に入っている抵抗が違っている状態が長く続いていましたが今回やっとやる気が出たので全部指定の引き出しに入れ替えました。新規に何かを作るとなると抵抗も購入するのでもっぱら修理で使うのですが中々抵抗が焼けるという修理は無いので出番がありません。そんな状態ですので放置しておいた感じです。

整理整頓や清掃という分野は大変苦手ですがそろそろ少しボケが始まったのでやっておかないとただのゴミとなってしまいます。

抵抗の色コードは覚えていますが勘違いもあるので色コード表で確認しながらの仕分けとなります。

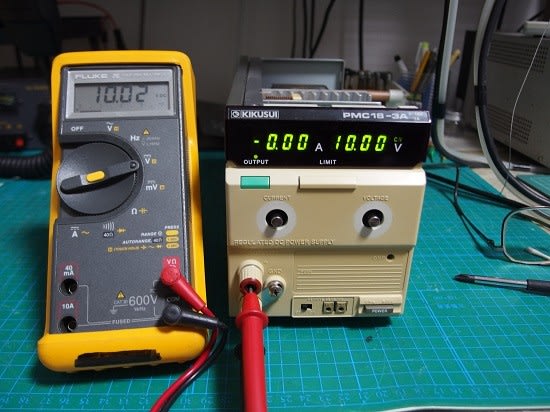

KIKUSUI PMC18-3A

KIKUSUI PMC18-3Aのジャンク品が出品されていたのでCV-CC電源装置は3台あるのですが3,000円で購入しました。

前面 写真では奇麗に見えますが実際は日焼けしていてけっこう黄色いです。こちらの電源は電圧と電流を表示するタイプです。

裏側

カバーを取ったところ 埃を取っておきます。液漏れコンデンサーなどを交換します。

フロントパネルを外し各部の動作をチェック及びハンダの修正。

組み立ててチェック中

出力電圧オフセット、出力電圧フルスケール、電圧計フルスケールを調整して終了(電流は正確な抵抗が無いため未調整)。

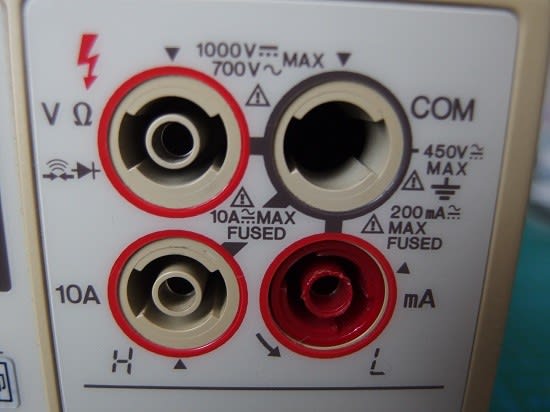

ADVANTEST R6441A 2台目

ジャンク品が2,600円で出ていたので又買ってしまいました。もう置く場所がありません。

正面 汚れがあります。

裏側 足とハンドルがありません。

裏側 オプションはついていません。

端子に破損はありますが実際に使う分には問題ありません。

リチウム電池

電圧を測ると大丈夫なようです。

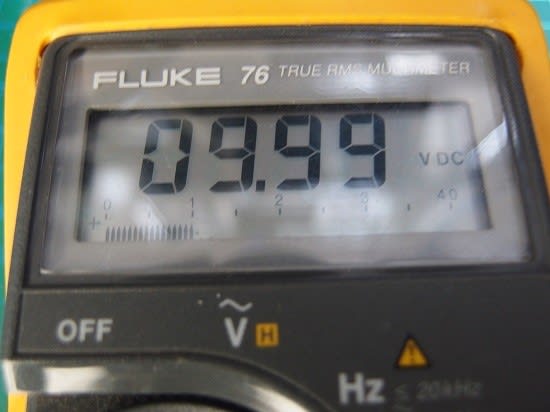

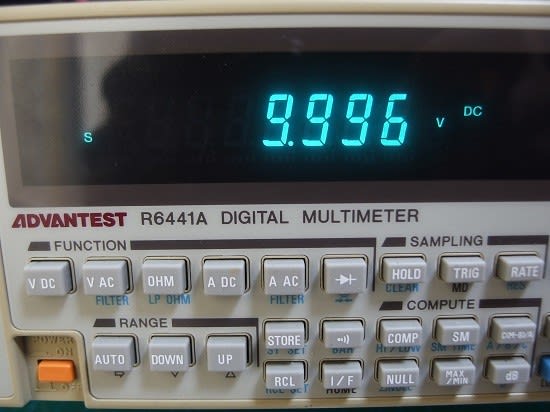

定電圧電源装置から10Vを出力して電圧を測ってみます。 前回購入したR6441Aと同じ表示をします。

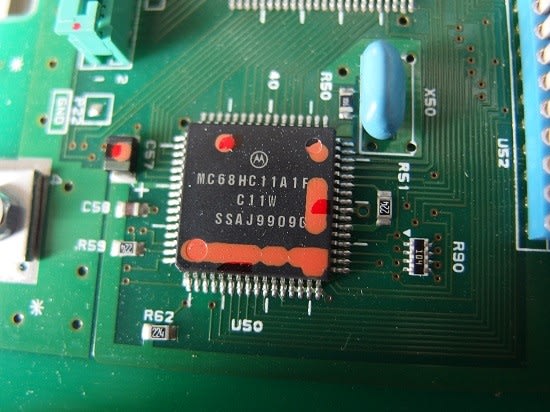

ADVANTEST R6441A

壊れているDMMが出ていたので他に何台も持っているのにまた4,100円で買ってしまいました。ほんとうはHP-34401Aが欲しいのですがまだまだ中古でも高いので買えません。

フロントはあまり汚れはありません。

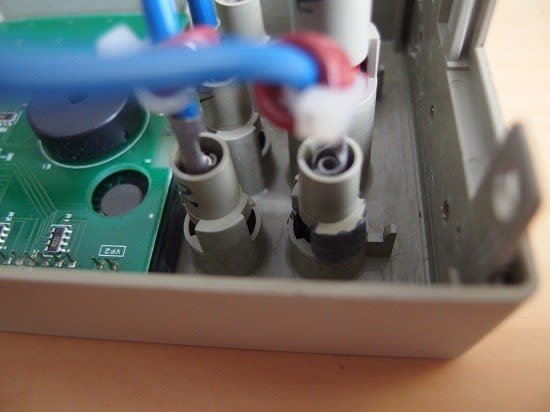

COM端子が見当たりません(>_<)。

後ろ側 オプションはついていません。

ケースを取ったところ 密閉構造なので中はきれいで部品点数が少ないです。

基盤を外そうと止めてある爪を動かしたら折れてしまいました。プラスチックは経年劣化するのでもろくなりますね。

リチウム電池

電圧を測ると大丈夫なようです。

COM端子が中にありました。どうやら力が加わって折れてしまったようです。

フロントパネルの裏側 使用していない端子があるので最悪それを使ってもいいかな?

MOTOROLA 8-bit CPU MC68HC11A1を使用しています。

エポキシ系接着剤で接着します。

定電圧電源装置で10Vを出力してみます。

イニシャライズを行い測ってみます。合っているようです。

HP 3478Aで計測

ここまでしか表示できませんが合っているようです。 蛍光表示管はLCDに比べて見やすいです。

白光(HAKKO) ハッコーユー 100W 半田ごて

同軸ケーブルにM型コネクタをつけるのに昔使用していたワット数の大きい半田ごてがあったはずとガラクタ箱を探してみましたが見つからないのでAmazonで1,300円で購入しました。野外でコネクタをハンダ付けするのにやはりこてさきが大きい方が熱容量が大きいので作業がしやすいです。アンプの中にはアース部分が銅板を使用している物があるのでそういうときも作業がしやすいです。

白光(HAKKO) ハッコーユー 100W 珍しく木製グリップを使用していて懐かしさがあります。

以前自作した温度調節器に付けて使用します。

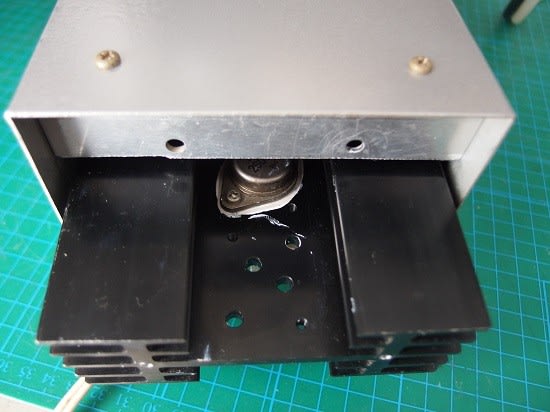

NISSYO NP-33M 電源

定電圧電源装置は最初高校生の時13.8V-2Aを自作して使用していてその後にこの製品を購入したような記憶があるぐらいでいつごろ購入したかは定かではありません。どちらにしてもかなり古い機種です。

古いのでケースも傷や錆がありますが最初に購入した定電圧電源装置なので思い出があります。

連続使用最大電流は3A 間欠使用で3.5A NEC 2SD388 (PT80W)三重拡散メサ形TRで音の良いTRとして金田式DCアンプに使用されていましたね。

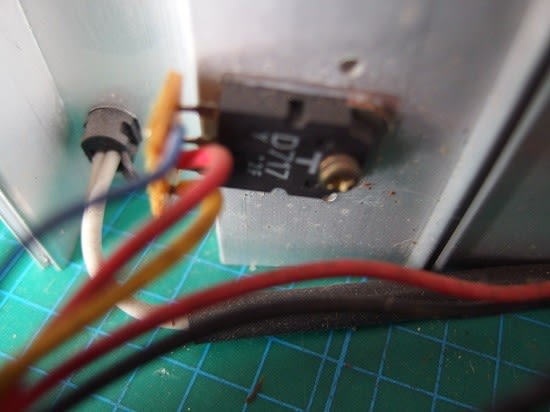

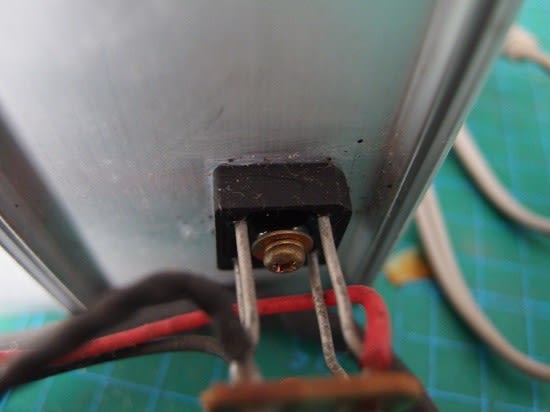

ヒートシンクがアルミの板で3Aはかなり熱くなるので別にヒートシンクを付けることにします。トランスがけっこう大きそうなので4A近くまで大丈夫かもしれません。

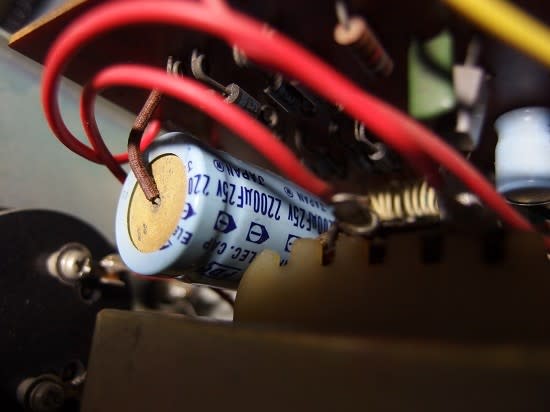

中を開けると使用している電解コンデンサーが25V2200μですがここの電圧を測ると28Vあり耐圧をオーバーしています。普通電解コンデンサーの耐圧は表示の+10%までは普通に大丈夫なのですが・・・コスト削減ですかね。

これ色々な定電圧電源装置をみるとトランスのAC出力が20Vが多くそれを整流すると20V*1.4=28Vとなりますが使用しているコンデンサーの電圧は25Vが多いです。国産のコンデンサーなら大丈夫でしょうが外国製だとコンデンサーの温度が上がるかもしれません。

ネオンランプがすごく暗く点いているのかわからないので分解したら真っ黒でした。

ランプの外装を使ってその中にLEDを入れることにしました。

何かのアンプのヒートシンク(TA-3200Fかな)を使用します。

縦には付かなかったので横にして付けました。

後ろは出てしまいます。

ケースは塗りなおして完成。 電源の電解コンデンサーはあとで35Vに交換することにします。

電解コンデンサーの25V2200μを35V4700μに交換しました。これで精神的に安心です。

ALINCO DM-104 13.8V-4A 電源

ジャンク品として200円で販売していたので購入しました。

ALINCO DM-104 13.8V-4A 電圧電流のメーターが無いタイプです。

上面は汚れや錆があります。

後ろ ヒートシンクがケースの一部になっています。

ケースを取ったところ 整然としたレイアウトです。埃があるので取っておきます。

SAVANTIC 2SD717(PT80W)を使用しています。

ブリッジダイオード

4700μコンデンサー 膨らんではいないように見えます。手持ちの1000μを追加でつけておきました。

トランスの重さでシャーシが歪んでいたので直しました。

トランスの振動でケースが振動するので気休めでスポンジを取り付けておきます。

出力電圧

負荷テストをし、ケースを塗装して完成

NS-663A

メーターの透明プラスチックカバーがはがれたのでメンテナンスを行いました。

SWR計は10W機なら10W用のSWR計が誤差が少ないのです(どこの出力で調整されているかできまる)。3KWまで測れるSWR計で10Wを測ると誤差が大きいですそれも良い方向に誤差が出るようになっています。クロスメーターはメーターの補正ができないので誤差がでやすいです。以外に知られていないのがSWR計を挿入するとSWRが上がる製品があるのにSWR表示は1.03とか表示する製品があることです。

メーターのプラスチックカバーがはがれたので分解しています。SWは汚れていたので清掃後接点グリスを塗っておきます。今回はシールドケース部分は分解しなくてそのまま。ここの出来はショットキーバリアダイオードに良い製品を使っているかですが所詮アマチュア用なので目安ですかね。

組み立てて終了 このNS-663Aはフロントパネルが斜めになっているので組み立てに戸惑ってしまいました。