アネックス(ANEX) ドライバー 差替式

電動ドライバー用ビットが使える差替式ドライバーがあれば便利だと思い探したらAmazonに差替式ドライバーがあったので460円で購入しました。

価格が安いのでそれほど高級感はありません。兼古製作所の製品で日本製なんですね。

何となくVESSELの製品に似ています。

短いビットも何とか使えそうです。

アネックス(ANEX) ドライバー 差替式

電動ドライバー用ビットが使える差替式ドライバーがあれば便利だと思い探したらAmazonに差替式ドライバーがあったので460円で購入しました。

価格が安いのでそれほど高級感はありません。兼古製作所の製品で日本製なんですね。

何となくVESSELの製品に似ています。

短いビットも何とか使えそうです。

ダミーロード 3台目

ダミーロードも100W用のが無かったので作ってみました。

終端抵抗はAmazonで送料込み750円で購入したRFP-250N50という250W50ΩDC-3GHzまでOKというものでサイズは25mm/10mmという小型サイズです。HF機用には十分かと思います。昔は Heathkitから1KWダミーロード CANTENNA HN-31A が発売されいて使用していた人も多かったようです。中国から来るので到着まで3週間ほどかかりました。

RFP-250N50 こんなに小さいのに250Wです。

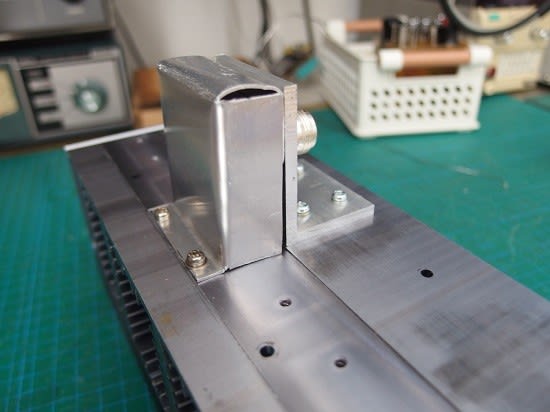

早速放熱器に取り付けました。

N型コネクタをL型アルミに取り付けて放熱器に取り付けました。この場合最短距離でRFP-250N50につなぐのですが今回は銅板を切って繋げました。

配線が見えているとまずいのでアルミ板でシールドします。

完成 放熱器はTechnics SU-V9に使われていた物を使用しました。このアンプは120W×2なので100Wの放熱には十分です。

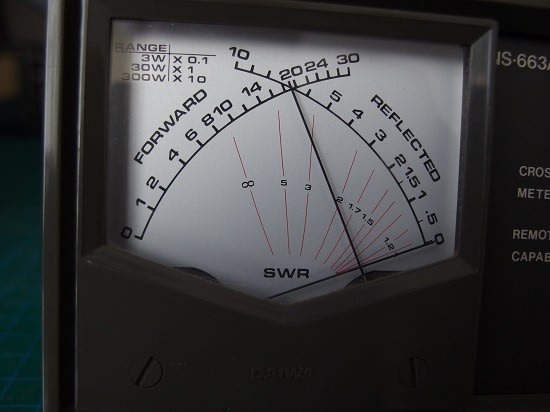

一応435MHzでSWRを見るとほとんど動きませんので使用可能と思われます。

GPS同期型周波数発振器 故障

YOKOGAWA TC120 カウンタの調整にGPS同期型周波数発振器を使おうと取り出して設定したら衛星を受信していなかったので調べてみました。

GPS同期型周波数発振器のスイッチを入れるとイニシャライズの後最初の表示は正常です。

少しすると衛星から受信していません。日にちも変わっていません。

本体を分解してチェックしますが特に異常はないようです。蛇足ですがこの中に使用しているOCXOは安い物が使用してあると思っていましたが以外にまともな物が使用してありました。

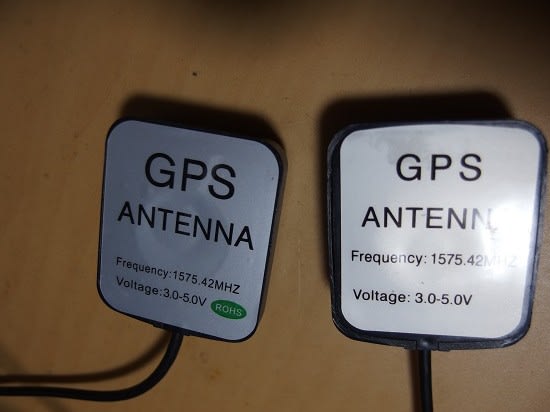

アンテナの故障が濃厚となったのでAmazonで1,090円で購入しました。

中にはご丁寧に合格証が入っていました。中華製ですね。

左が新しいアンテナ 右側が壊れたアンテナ 同じに見えます。RoHS(特定有害物質使用制限)のマークが付いたぐらいでしょうか。

アンテナを新しいのに変えると受信し、この後LOCKしました。アンテナが壊れた原因は多分アンテナを外の台に置いたときコードを少し引っ張ってアンテナを1m下のコンクリートに落としてしまったことが原因でしょうか。そういえばこのアンテナは衝撃に弱かったですね。

Anritsu MF1603Aの調整 このカウンターは中がぎっしりという感じ。

HP-5334Bの調整 このカウンターは中がガラガラですね。

調整はオシロにリサージュ図形を表示させて調整します。

調整しても少し経つと位相がズレていきます。

Anritsu MF1603A 5年前に調整しましたがほとんどズレていませんでした。さすがに10桁表示の調整は難しい。10桁も必要かー?。

HP-5334B こちらは9桁表示なので比較的調整が簡単です。こちらもほとんどズレていませんでした。

YOKOGAWA TC120 カウンタ

カウンタは2台あるのですがジャンク品が出ていたので4.500円で購入しました。TC120は2GHzまでカウントできます。2000年発売で当時の価格は260,000円。20年前のカウンターです。

前面は汚れや小傷はありますが目立つ傷はありませんが全部のボタンが奥にあり押せません。前面パネルも歪んでいるようです。電源を入れましたがカウントは出来ませんでした。まあジャンク品ですからね。

上面 かなりの傷や凹みがあります。

裏側 ケースが歪んでおりネジもないのがあります。

フロントパネルは歪んでおり中央が膨らんでいます。

ケースを外したところ この時代はまだスイッチング電源ではないようです。

メインボード 基板のチェックと清掃 BNC端子のハンダやアース部分のハンダををやり直します。

東芝リチウム電池

電圧を測ると大丈夫なようです。

LED表示ボード これを止めている金具が全部フロントパネルから外れていました。これどうしたら全部外れるのでしょうか?このTX120はコンクリートの地面に叩きつけたのかもしれません。金具はパネルにカシメてあったので金づちを使って又はめ込みました。

プリスケーラ基板 基板の清掃、チェック アース部分の修理

基板を取った後 電源基板の清掃と部品交換、空冷ファンの清掃、ヒューズを点検します。

TCXO 10MHz オプションのOCXOは付いていませんでした。このTCXOの位置が絶妙で普通熱の影響を受けない場所にあるのですがこのTX120は電源回路の三端子レギュレーターの絶えず発熱している近くにあり又放熱用ファンの近くなので熱的に安定して一種のOCXOみたいな構造になっているのかTCXOにしては発振が安定している感じがします。

組み上げて完成 シャーシやケースが歪んでいたので修正しました。TCXOはGPS同期10MHz信号発振器で調整しようと思いましたが衛星の信号を受信しないので(故障した)OCXOを使用しているカウンター(HP-5334B)に合わせました。

ケースは塗装の剥がれや傷があったので塗装しようと思いましたがケースがアルミで難しいので100円ショップで「キッチン壁用アルミシート」を購入しました。

キッチン壁用アルミシート張り付けました。レンガ風??

SGから2GHzを出力し接続するとカウントしているようです。LEDは明るく読みやすいです。

ダミーロード 2台目

ガラクタ箱に以前購入した終端抵抗100W50Ω 0-6GHz があったのでダミーロードを作ってみました。

こんなに小さくて(20mm×6mm)最大100WまでOKです。当然放熱と取り付け方法で耐電力は違ってきます。この終端抵抗は薄膜抵抗とフランジとの間に酸化ベリリウムセラミック(有毒)が使用されているので丁寧に取り扱います。そういえばYAMAHA NS-1000Mにもベリリウムを使用していましたしダイヤトーンはボロンを使ってましたね。

放熱は以前何かのアンプに使用してあったアルミのヒートシンクを使用します、コネクタはN型を使用します。

コネクタを取り付けるので大き目の穴と取り付け用のタップを切っておきます。

終端抵抗の取り付けは以前使ったCPU用のグリス(確か銀入りとか書いてあったような気がします)の残りがあったのでそれを使用します。

終端抵抗取り付け

シールドは銅板を切ってネジ止めします。

430MHz無線機に取り付けて439MHzを送信するとSWRメーターはほとんど動かないので使えるようです。しかしパワーが少し出すぎているような・・

SSG MARCONI 2041チェック

今日はMARCONI 2041のチェックです。このSSGは2.7GHzまで出力できるのですがそんな高い周波数を使う機会が無いのでもっぱらANRITSU SSG MG3601Aを使っています。

MARCONI 2041で100MHzを出力しAnritsu MF1603A(OCXO)でカウント中。MARCONI 2041はOCXOではなくTCXOなので周波数が少しずつずれていきます。写真はちょうど100MHzになったとき撮りましたがその後も少しずれました。最近は無線機を調整しても無線機自体の周波数がズレていくのでそれほど気にしなくてもいいのかなと思ったりしています。

SSGチェック

定期的に測定器はチェックしていますが今回はANRITSU SSG MG3601Aのチェックをしました。このMG3601Aは外部から10MHz(OCXO)を入力しています。

1時間ほどして安定した時に計測したもので大体合っているようです。

100MHzを出力してチック中

ADVANTEST R6441C

外見難あり製品を2,800円で購入しました。R6441Cはフローティング電流測定専用端子を装備したDMMです。(本当はHP-34401Aがほしいですがまだ高い。)

前面 コードの差し込み口に「欠け」がありますが問題はありません。

校正はきちんとやっているということは最近まで使用していたんですね。

左右の取って部分が壊れています。これきっと落としてしまったんですねー。

後ろ側 右側プラスチック部分の取り付けネジ部分が壊れています。

スイッチを入れるとエラーは無いようです。写真では表示は明るく映りますが実際は少し薄い感じで蛍光表示管の劣化と思われます。

ケースを取ったところ。

裏側

リチウム電池

リチウム電池の電圧を測ると大丈夫でした。電池の取り付けてある基盤を見るとどうやら一度電池を交換したような跡が見られます。

壊れた取ってのプラスチック部分。

エポキシ系接着剤で接着します。一部プラスチックが欠けてない部分にも接着剤を流し込んでおきます。

CV.CCから10Vを出力して電圧を測ると大体合っているようです。

47Ωの抵抗を測るとこんな感じ(R6441C)

こちらのR6441Aはこんな感じでどちらも1%以下の制度になります(47Ωが正確な場合ですが)。デジタルマルチテスターは何台も持っていますが電圧を測るとどれも同じ電圧を表示しますが抵抗を測ると意外と同じ表示になりません。ここら辺はテスターの性能が顕著に出てくるようで又経年劣化が出やすいのかもしれません。

交流電圧計調整

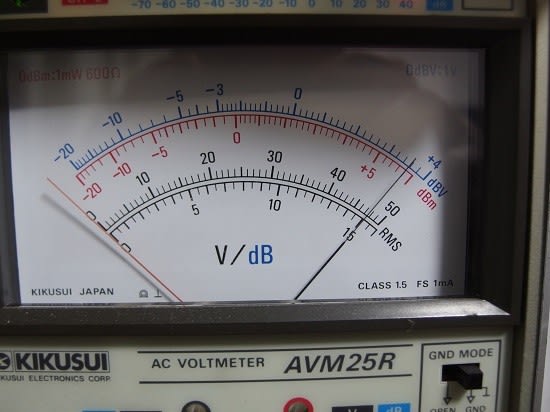

今日はいつも使っている交流電圧計の調整をしてみました。

一度調整してから何年もそのまま未調整でしたが大体合っているようです。

VP-7201Aから正弦波1KHz 150mVを出力しています。

AVM25RとVP-9640A

AVM15

AVM25R 150mV

VP-9640A 150mV

AVM15 150mV

TASCAM US-122Lその2

PCに繋いでWindowsのソフトにより使用していましたが突然波形が乱れその後何も出力しなくなりました。8年前に中古(3,500円)で買ったものですが一応分解修理したら治ったのでまだまだ使います。

突然動かなくなりました。 まあ壊れるときは突然にきますが・・・

ケースを取ったところ ICが故障だったらアウトですがどうやらOSコンデンサーがおかしいようで交換したら動きました。こういうチップ部品を取り外す専用の半田ごてが欲しいですね普通の半田ごてだと熱を与えすぎて基板の配線が剥離してしまいます。

裏側 コネクタのハンダはやり直しておきます。

復活しました。