前夜、真っ暗だった窓の外は、

朝、カーテンを開くと、この景色。

そういえば、タクシーの運転手さんが、

「朝、びっくりしますよ」

と言っていましたっけ。

外へ出てみると、こんな記念撮影スポットが。

逆光なので、拝借した写真を。

朝食へ。

席からの景色。

和洋2種類から選びます。

洋食を選び、出て来たのがこれ。

パンは焼き立て。(冷凍かな)

あまりの高レベルに、レジで褒めると、

「厨房に伝えます」とのこと。

このあたりはイノシシが出るらしい。

宿泊所のすぐ脇にレンタサイクルの貸し出し所があります。

この宿泊施設「サンライズ糸山」は、

サイクルロードに設けられたレンタサイクル10の拠点の9番目に当たり、

今治側の出発拠点。

今治市が開設し、指定管理者制度により

市が60%出資する事業団が管理・運営を行っています。

朝8時に借りて、すぐ出発できるので、この宿泊所を選びました。

食事を終え、貸出窓口へ。

予約していたので、すぐ借りられました。

「ファルコンⅧ号」と勝手に命名。

前から、

「一度しまなみ海道を自転車で走破してみたい」

という願望がありましたが、

普通自転車ではまず無理、

電動アシストであれば、と思っていたのですが、

電動アシストは乗り捨てが出来ない上、

走行距離の電池が足りない、

などの古い情報で断念していました。

最近、今治側で借りて、尾道側で返却出来ることが分かり、

走行距離もエコモードで200㎞、オートモードで105㎞、

パワーモードで62㎞との説明があり、

決行を決意した次第。

古い情報は、まだ修正されていません。

天気は曇り。

絶好のサイクリング日和。

天気予報で雨模様だった時は、

雨ガッパでの走行を覚悟しましたが、

「晴れ男」なので、この天気に。

なお、自転車の予約は当日支払い(4000円)でキャンセルは無料。

天候に左右されますからね。

で、サイクリングスタート。

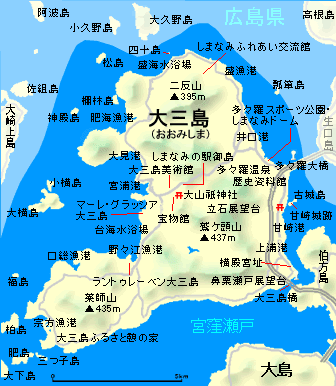

まず来島懐郷大橋(くるしまかいきょうおおはし)を渡って、大島へ。

入口は、こうなっています。

来島海峡大橋は、

3つの長大橋梁により構成された世界初の3連吊橋で、

全長4105m。

高さ178m(主塔)、65m(航路高)。

この高速道路は

正式には西瀬戸自動車道といい、

本州四国連絡道路の3ルートの一つ。

尾道・今治間を

6つの島を5つの橋(数え方によっては10橋)で結んでおり、

公募した愛称である

瀬戸内しまなみ海道または、

単に「しまなみ海道」と呼ばれています。

1999年5月1日に

全ての橋が完成し、

2006年、未開通道路が通り、

自動車専用部のみで、

尾道・今治の行き来が可能となりました。

高速道路でありながら、

歩行者・自転車・原動機付自転車のみ通行ができる

専用路が設けられています。

その専用路を利用して、

しまなみサイクリングロードも整備。

尾道市から今治市までの

日本初の海峡横断自転車道。

私はてっきり高速道路全道に専用路がついていると思っていましたが、

専用路があるのは、橋の上だけ。

そのほかの部分は一般道を利用。

そのため、各橋を渡るたびに

↓のような道を下って普通道に戻り、

再び入口目指して坂道(山道)を登る必要があります。

この高低差はなかなかのもの。

しかし、ブルーラインという、

便利なものがあり、

車道の左側に導線として青い線が引かれています。

↓このラインを辿っていけば、

尾道・今治間を迷わずに行けます。

これがなくて、地図を見ながらでは、まず無理でしょう。

ところどころに尾道までの残りの距離も描かれています。

なぜ、今治行きと尾道行きで色を変えなかったか、

(例えば一方を青、片方を緑にするとか)

謎です。

「ブルーライン」という名称にこだわったのか。

後で調べたら、

「しまなみ海道サイクリングロード整備連絡会議」において、

しまなみ海道を象徴する色として「しまなみブルー」が選定されており、

その「しまなみブルー」を尊重し、ラインの色にブルーを採用した、

とのことでした。

このブルーライン、

外国人にも親切で、

実際に走ってみると、

外国人のレーサーがものすごく多かったです。

最大の魅力は海の上を自転車で渡れることであり、

海と島との一体感、空を飛ぶような爽快感が

楽しめます。

そこが魅力でしょう。

橋からの眺め。

けれども似たような景色なので、あまり掲載はしません。

全長約70㎞。

公表による片道走破時間は、

早い人で4~5時間、

体力に自信のある人で5~6時間、

初心者やゆっくり走って10時間、とされています。

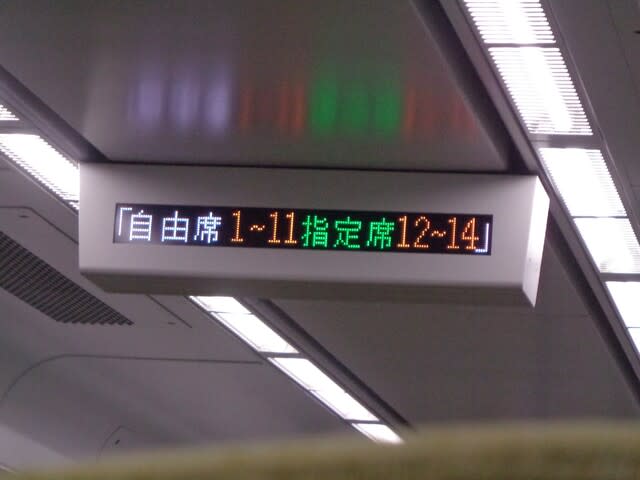

私は午後3時44分又は56分の

尾道発岡山行きの列車に乗らなければなりませんので、

約7時間半を予定。

楽勝でしょう。

大島に着きました。

大島の面積は41.89平方キロメートル。

一時、ブルーラインを離れて、亀老山(きろうざん)へ。

標高307. 8m。

約1300年前に旅の僧が

島の海岸の洞窟で黄金の観音像を背負った大亀と出会い、

その観音像を本尊とする伽藍を山上に建立したことから

この山を亀老山と呼ぶようになったと伝えられています。

こういった農村の景色。

ものすごい急坂で、

電動アシストも効かず、最後は押して登りました。

亀老山展望公園に到着。

亀の石像。

1994年に山頂に展望台が設置されました。

建築家の隈研吾さんが設計。

パノラマ展望台ブリッジからは、夕日が海に沈む様子や、

世界初三連吊橋「来島海峡大橋」、

日本三大急潮のひとつ「来島海峡」の潮流、

天気が良ければ西日本最高峰の「石鎚山」まで見渡すことができます。

拝借した晴れた日や夕方や夜景の写真。

2017年、

亀老山山頂から望む来島海峡が

四国八十八景の一つに選定されました。

また、トリップアドバイザーの

行ってみてよかった!日本の展望スポット2017で

第2位に選出されました。(なお、1 位は京都清水寺、3 位は東京都庁舎)

亀老山からは東の海沿いの道を行く予定でしたが、

前日のタクシーの運転手さんから、

「車も通らないような道だから、

国道に戻った方がいい」

というアドバイスをいただき、国道に戻りました。

途中、峠越えがあります。

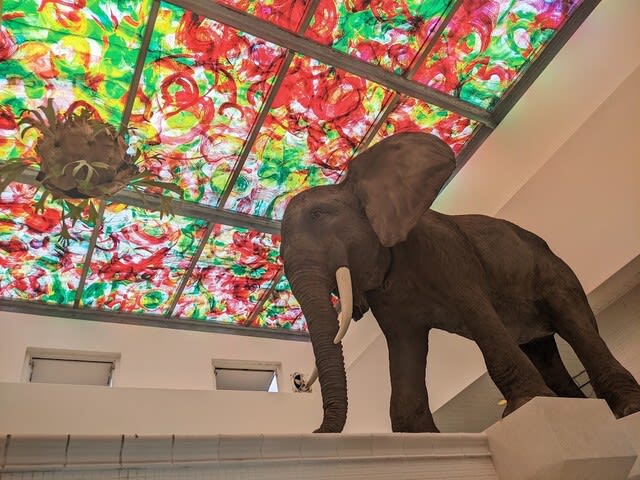

村上海賊ミュージアムにも寄り道しました。

意外と立派な施設なのでびっく。

村上海賊は、中世の瀬戸内海で活動した水軍。

日本最大の海賊とも言われたものの本拠地のひとつで、

小説『村上海賊の娘』の舞台でもある能島城跡が見える展望室や、

活躍が記された古文書、復元した船などを展示。

これは、「村上海賊の娘」の碑。

元の道に戻ります。

伯方・大島大橋(はかたおおしまおおはし)は、

一体構造になっている伯方橋と大島大橋の総称。

全長1230m。

伯方(はかた)島。

2005年、旧越智郡伯方町と今治市他の合併により、今治市の一部となりました。

海運と造船の島。

「伯方の塩」発祥の地でもあります。

面積20.86平方キロメートル。

時々、電池の残量をチェック。

電池の消耗を防ぐため、

坂道ではパワーモード、

平地ではエコモード、

下り坂はペダルを漕がない(アシストOFF)など、

小まめにモードを変更します。

伯方島は、さらりと過ぎて、

大三島橋は、伯方島と大三島を結ぶアーチ橋。

全長328m。

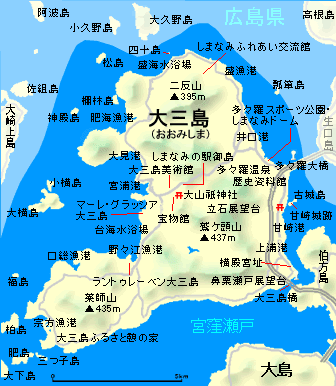

大三島(おおみしま)は、

大山祇神社がある「神の島」として知られており、

面積64.54平方キロメートル。

大山祇神社には、残念ながら、寄れませんでした。

多々羅大橋(たたらおおはし)は、

吊橋の一種である斜張橋で、全長1480m。

橋の中央にある、これは、

愛媛県と広島県の県境。

ここで電池の残量は、半分以下。

亀老山の坂で、電池を消耗したようです。

今日は、ここまで。

続きは今度。