先日、大井町線の

この駅に行き、

蛇窪神社に行く前に、戸越公園へ。

このあたり一帯は江戸時代初期の寛文年間に

熊本藩主・細川家の下屋敷があったところで、

後に細川家の戸越屋敷として

屋敷や回遊式庭園などが整備されたもの。

池と木々が沢山ある自然豊かな公園です。

入り口はいろいろありますが、

ここが正門の薬医門。

都内には、まだまだ行ってない公園が沢山ありますね。

先日、大井町線の

この駅に行き、

蛇窪神社に行く前に、戸越公園へ。

このあたり一帯は江戸時代初期の寛文年間に

熊本藩主・細川家の下屋敷があったところで、

後に細川家の戸越屋敷として

屋敷や回遊式庭園などが整備されたもの。

池と木々が沢山ある自然豊かな公園です。

入り口はいろいろありますが、

ここが正門の薬医門。

都内には、まだまだ行ってない公園が沢山ありますね。

先日、大井町線の↓この駅で降りて、

商店街を通り、

ここへ。

蛇窪神社。

登記上の宗教法人名称は天祖神社(てんそじんじゃ)ですが、

蛇窪神社が通称表記されています。

鎌倉時代の文永8年(1271年)、

北条重時の五男・時千代が仏門に入り法圓上人となって、

大森に厳正寺を開き、

その家臣が蛇窪(現在の当地付近の名称)に住み着きました。

50年ほど過ぎた元亨2年(1322年)、

武蔵の国一帯が大旱魃となり、飢饉の到来は必至と見らた時、

厳正寺の当主、法圓の甥の第二世法密上人は、

この危機を救うため、

厳正寺の戌亥(北西)の方向にあたる

古池のほとりにある龍神社に雨乞いの断食祈願をしました。

その結果、大雨が降り注ぎ、大危機を免れることができました。

それに感激した時千代の旧臣らが

神社を勧進し祀ったのが始まりであるといいます。

白蛇縁起については、次のような話が伝わっています。

天祖神社の社殿の左横に清水が湧き出る洗い場があり、

そこに白蛇が住んでいました。

時移り、洗い場がなくなり、

やむなく白蛇は現在の戸越公園の池に移り住むようになりました。

ある時、土地の旧家森谷友吉氏の夢枕に白蛇が現れ、

「一日も早くもとの住みかに帰してほしい」と懇願しました。

森谷氏はこの話を宮司に伝えて、

白蛇をもとに戻すよう願い出ました。

宮司は池を掘り、池の中央に小島を設け、

その中の石窟に石祠を造って白蛇を祠ることにしました。

白蛇を迎える日の夜、雷鳴とともに大風が立ち起こったといいます。

戦後昭和29年に、お社は現在地に移され、

上屋や辨天池なども造営されました。

令和3年4月1日、御鎮座七百年を記念し、

氏子崇敬者の御浄財によって、

石窟・社殿・辨天池・白龍の滝が立て替えられ、

銭洗を新たに造りました。

一粒万倍の石像。

この鳥居の先は、

法蜜稲荷社。

700年前の雨乞いが成就した証として、

700年前の雨乞いが成就した証として、

111本の提灯を点灯。

願掛け水掛宝珠。

運玉投げ。

満願岩の穴へ運玉を投げ入れます。

社殿。

主祭神は天照大神。

蛇窪龍神社。

撫で白蛇

白蛇様の夫婦で、大きい方が女性。

脱皮する蛇のように

再生・気力の復活・開運を願う。

銭回し。

白蛇種銭を石臼の金杯の上に乗せ、

石臼を時計回りに3回回す。

ザルに白蛇種銭と自身の種銭を入れ、

水鉢の中に浸して清める。

辨財天社に奉納。

清めた白蛇種銭はお財布に納め、

自身の種銭は自宅に保管する。

辨天池・白龍の滝・龍神の玉。

昔、白蛇が住んでいた場所に掘った井戸。

今の駅名は「戸越公園」ですが、その前は「蛇窪」といいました。

商店街もおヘビ様。

目黒不動を訪れた後、

近くにあるこの公園へ。

林試の森公園。

都立の公園です。

明治33年(1900年)6 月に

当時の農商務省林野整理局が「目黒試験苗圃」としてスタートしたのが始まり。

その後「林業試験場」に名称を変更、林野庁の付属となり、

昭和53年まで運営。

筑波研究学園都市の建設に伴い、

移転した試験場の跡地が東京都に払い下げられて

公園として整備整備し、

「目黒公園」の暫定開放期間を経て、

平成元年6月1日に「都立林試の森公園」として開園。

東西に700m、南北に250mと細長い公園。

広さは12ヘクタール(約36,000坪)。

11ある門のうち、あかしあ門から入ります。

中は緑があふれています。

池もあります。

遊戯施設も。

管理事務所。

広場も5つあります。

キャンプ場もあります。

これが正面入り口。

最寄り駅の武蔵小山駅まで歩く途中にあるのが、わが母校。

校舎は建て替えたようです。

今でも校歌は歌えます。A- B -Aと、珍しい二部形式の校歌。

この駅に3年間通いました。

ここは、日本初のアーケード商店街として、有名。

下校時、よく寄り道しました。

名所めぐりで、いろいろ神社仏閣に行ってきましたが、

昨日は、ここ原宿で、

本命の明治神宮へ。

参拝者数、年間1000万人という、神社中の神社。

神宮橋。山手線をまたいで神宮へ。

橋を渡らずに行ける、原宿駅の神宮側出口。

これが入口の鳥居。

2020年、創建100周年を記念して新設。

入ると、空気が変わり、自然に背筋が延びます。

砂利道になっているのは、

踏む時の音で、心を鎮めるため。

神聖な神社に入る前に

石を踏みしめ、心を清める。

葉っぱだけをすくって、森に返します。

南参道を北に向かいます。

この酒樽は、全国から奉納されたお酒。

フランスのブルゴーニュから献納されたワインの樽。

明治天皇が健康のために

ワインを好んで飲んだことにちなむものだそうです。

御苑の入り口。

北参道と南参道がつながるところで、

西側に曲がり、大鳥居をくぐり、本殿へ向かいます。

これは、

明治天皇と皇后の和歌。

この曲がり角は、

末広がりの八が二つ並ぶ88度に設計されています。

本殿への鳥居。

至るところに明治天皇の御製が。

本殿前の門。

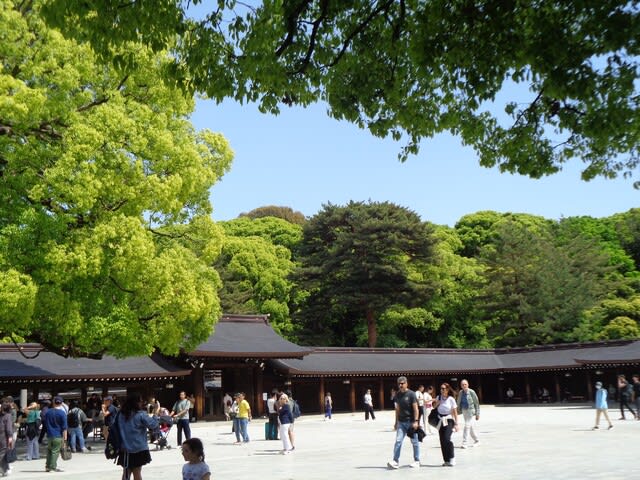

境内。

本殿。

祭神は明治天皇と昭憲皇太后。

明治天皇崩御後の1920年(大正9年)11月1日に創建されました。

73ヘクタール(約22万坪)に及ぶ広大な神域は、

江戸時代初めには肥後藩主・加藤家の別邸で、

寛永17年(1640年)より彦根藩主・井伊家の下屋敷となっていたもの。

1874年(明治7年)、

井伊家から明治政府に買い上げられて

南豊島御料地となっていましたが、

明治天皇を記念するために神宮を創建。

神社の中で、

皇室と特にゆかりの深い神社を神宮と呼びます。(例外あり)

境内はそのほとんどが

全国青年団の勤労奉仕により造苑整備されたもので、

全国から10万本の献木が行われて植樹されました。

空から見ると、すごい森。

国をあげ、国民あげての一大事業でした。

社殿の造営は、内務大臣所管の明治神宮造営局が担当。

設計は伊東忠太の監督下、安藤時蔵と大江新太郎が行ない、

1915年(大正4年)に起工、

1920年(大正9年)に完成。

1945年(昭和20年)4月、

空襲で本殿、拝殿を含む中心部分の社殿が焼失。

拝殿の南に建つ南神門・東神門・西神門は創建当時のものが現存しています。

再建社殿の設計は角南隆が担当し、

1958年(昭和33年)に完成しました。

神楽殿。

厄祓い、受験生の合格祈願、

初宮参りや七五三詣などを執り行っています。

おみくじ。

明治神宮のものは、他の神社のおみくじとは一味違います。

吉凶の記載はなく、

代わりに、御製や御歌(明治天皇・昭憲皇太后が詠んだ和歌)を

「大御心」として授かるという理念。

大御心を授けられた参拝者は、

これを持ち帰り、折に触れ詠み返すものとされており、

他の神社のように、

境内に結んで残すことはしません。

北参道への鳥居。

反対側のここから西参道へ。

人通りが少なく、幽玄さがよく伝わります。

西参道の入り口。

すぐ外には小田急線参宮橋の駅があります。

私は小学校、中学校の頃、代々木八幡に住んでいたので、

明治神宮には西参道から入りました。

夜中に無断侵入したこともあります。(時効です)。

武道場至誠館。

御祭神の大御心を通じて

健全なる日本精神を育成するもの。

宝物殿。閉場中。

宝物殿前の芝生は入ることが出来ます。

ゆったりしたい方はここへどうぞ。

北池。

北参道の入り口。

外には代々木駅が。

つまり、明治神宮は南と西、北の

三つの入口があります。

明治神宮会館。

鎮座五十年を記念して1972年6月に清祓され、

翌73年1月にこけら落とし。

毎年2月1日の建国記念の日慶祝中央式典や、

5月の全国赤十字大会、

コンサートや入学式・卒業式などで利用されており、

客席数は1914席(1階1340席、2 階574 席)もあります。

こんな立派なホールがあるとは。

明治神宮ミュージアム。

明治時代の宮廷文化を偲ぶ

御祭神ゆかりの御物を陳列。

隈研吾設計。

南参道→本殿→西参道→北参道→南参道と、戻って来ました。

表参道。

正参道から外部に伸びる大通りは「表参道」と呼ばれ、

元日には、この先に初日の出が昇るように設計。

膨大な敷地の管理をはじめ、

相当の経費でしょうが、

政教分離の立場から、国家予算は用いられていないはず。

本業である公益事業(参拝客の賽銭や祭祀などで得る、神社の玉串料)は

総収入の12%にすぎず、

86%を収益事業によって得ています。

収益事業としては、

結婚披露宴事業を柱とする明治記念館や

明治神宮外苑など。

明治記念館は結婚式事業や飲食店経営を担う

「明治記念館調理室」(売上高年間49億円)と

旅行事業などを行う「セラン」(売上高15億円)という

2つのグループ会社を持っており、

明治神宮外苑は、明治神宮野球場のほか、

テニス場、アイススケート場、ゴルフ練習場などを有し、

年間の売上は60億円程度(2010年時点)。

行ってみて驚いたのは外国人観光客の多さ。

8割は外国人という印象。

東京という大都会の中に出現した杜には

驚くと思いますが、

神社の性格、日本人の魂などは理解されるのでしょうか。

神道には、教祖も教義も存在せず、

なのに、日本人の精神性の中に深く入り込んでいます。

もともと「宗教」という用語は

キリスト教のように

教義が理論立てられた宗派を指すものとされており、

アニミズムの名残を色濃く留め、

教義が存在しない神道が「宗教」に含まれるのかは

明治後期まで疑問視されていたといいます。

日本人は無宗教だと言われますが、

新年には初詣をし、七五三を祝い、

コンビニの株より多い

全国の神社にお参りする。

その日本人の魂は理解されるのでしょうか。

日本人だったら、一度は行くべき場所。

以前、娘を連れて行ったことはありますが、

私のカミさんは、まだ行ったことがありません。

内苑の菖蒲の時期に行ってみましょうか。

久しぶりの名所めぐり。

目黒駅から

徒歩15分ほどのところにある目黒不動尊。

正面の仁王門。

正式名称は泰叡山(たいえいざん)瀧泉寺(りゅうせんじ)。

天台宗の寺院です。

不動明王像を本尊とすることから、

古くより「目黒不動尊(めぐろふどうそん)」

「目黒不動」「お不動さん」などと通称されています。

江戸三大不動の一つ。

寺伝では、大同3年(808 年)、

15歳の円仁が、下野国から比叡山の最澄の元に赴く際

この地で霊夢を見ました。

青黒い顔をし、右手に降魔の剣を提げ、

左手に縛の縄を持つ恐ろしい形相の神人が枕上に現れて

「我この地に迹を垂れ魔を伏し国を鎮めんと思ふなり。

来つて我を渇仰せん者には諸々の願ひを成就させん」

と告げられたといいます。

夢から覚めた円仁が、その姿を彫刻したのが、

本尊の目黒不動明王です。

堂宇建立を決意した円仁が

法具の獨鈷を投じたところ、そこに泉が湧出し、

その泉は「獨鈷の瀧」(とっこのたき)と名付けられ、

この泉に因んで「瀧泉寺」としたといわれています。

徳川家光が瀧泉寺を篤く庇護しました。

家光が目黒で鷹狩りをした際、

愛鷹が行方不明になってしまいます。

そのとき、目黒不動尊御宝前に祈願したところ、

忽ち鷹が本堂前の「鷹居の松」に飛び帰ってきたという。

この霊験を目の当りにした家光は、

瀧泉寺を篤く尊信したといいます。

「江戸の三富」と呼ばれた「富くじ」が行われた場所。

江戸時代には一般庶民の行楽地として親しまれ、

周辺一帯は景色を眺めながら諸寺に参詣できる

一大観光地であったこともあり、

当寺の門前はいくつもの店で賑わいました。

落語の「目黒のさんま」は、

この近辺にあった茶店が舞台とされています。

仁王門の左手にあるのが、豊川稲荷。

恵比寿神・弁財天・大黒天の三福神を筆頭に七福神すべてを祀る江戸最古『山手七福神』の恵比寿神もあります。

仁王門を入って右手にあるのが

仁王門を入って右手にあるのが

寺の本坊で、

阿弥陀堂があります。

その横に観音堂。

その裏手には精霊堂。

その隣に地蔵堂。

その隣に地蔵堂。

家光の話に出て来た鷹居の松跡。

独鈷の滝。

独鈷の滝。

独鈷の滝を浴びると

病気が治癒するとの信仰がありました。

垢離堂。

垢離堂。

青木昆陽の碑。

前不動堂。

勢至堂。

如意大黒天。

三界萬霊供養塔。

丘の上に本堂があり、

急な男坂とゆるやかな女坂とがあります。

その脇にあるのが役の行者(えきのぎょうじゃ)像。

こちらが男坂。

上から見たところ。

鳥居をくぐって、

大本堂へ。

意志不動尊。

微笑観世音菩薩。

大本堂の真後ろにあるのが、

大日如来像。

子守延命地蔵尊。

護衛不動尊。

合格祈願の

虚空菩薩。

二宮金次郎ではなく、青木昆陽。

これも昆陽で、

さつまいもを持っています。

鐘楼堂。朝六時、夕六時に時を告げます。

高校の3年間、

目蒲線(今の目黒線)で不動前駅を通過しながら、

今回、初めて訪れました。