土佐 といえば…

鰹 と 千代

土佐の戦国武将と言えば…長曾我部元親

旦那はどーした?

旦那がなんだ

反対から読んだら

やまのうちかずとよ

と 習ったのですが

今は

やまうちかずとよ

武者小路実篤も 自分では 「むしゃこうじ」言ってたようです

そもそも

高知 と言うのが なんで?

明治からよね?

石段を 上がって 右の方にきた所が

杉の段

千代の前から 振り返りますと

三之丸石垣

⇧ ロックオン

かなりの高石垣 色がやけに黒いので

重厚に見えます

ここには 櫓はなかったようで

矢狭間塀がつながってたようです

ここ 平成に 修復

積み直されたという

ちょっと見た目では

気が付きませんでした

同じ位置から

人の居る所から

⇦ 上がってきた石段 三の丸 ⇨

ど~~ん!

⇧ これ どうなんでしょう…

折れちゃったんでしょうが…

危なくないですかね

逆光気味なんで ちょっと補正

あ~ しなくてよかったか…

熊本城風に撮ってみた

のですが…

ダメだこりゃ

うん

いい勾配だ

出角 になっていてるが 櫓台ではなく

横矢掛け のためのようだ

ここから 北 の方になるのかな

三之丸石垣

立派だ

ぐるっと行った所に 🐂🐅櫓跡 ⇨

⇦ 三之丸に上がる 門の方に 行ってみましょ

ここは 算木積み

見事な 角 です

⇩ 三の丸へ上がる 門 石垣の上から 総攻撃される

門の天守側は 何段にもなってる ここからも

総攻撃

新緑が きれいですが

石段が わかりづらい

それでも 見学ルートは整備されていて

🐍

心配は要らない

絶妙に曲がる石段 いいね~

この石段から 見上げる

ここの石段は 守りの要を感じます

絶対 通さない 意気込みの 石垣

その意気込みでも 排水も 手抜かりなし

ほぼ真下 と言うくらいの 段状の 石垣

え~っと まだ 子卯午酉 把握できてません

逆光…東?

ここは 午前攻めが 良かったのか…

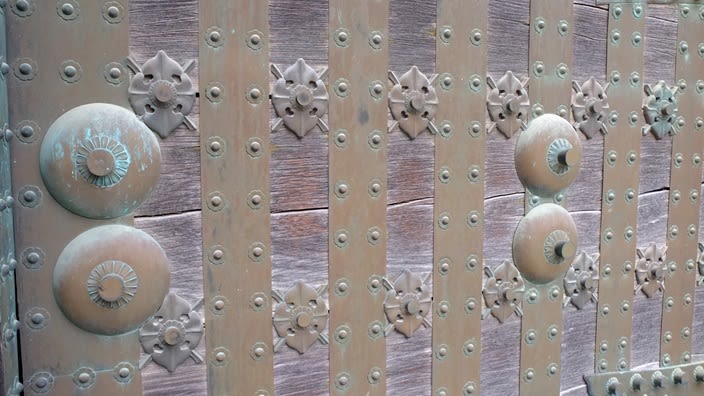

さて 門

土台 切り込みです

部材も大きい

門の前は

折坂

門内は

枡形食違虎口折坂

門を目指して攻めてると

後ろは

何でもなさそうだけど

向こうから 鉄砲隊が 今にも出てきそう

不当ピッチ & 躓き段

足元見ずして上り下りはムリです

ここ 何回も

上がったり… 登ったり…