やってきました 現存天守 7/12

四国 最後になっていた 高知城

九州からは 遠いです

今回は特急で北周り 伊予→讃岐→阿波→土佐

南周り 四万十経由だと もっと遠回り

関西からの方が 近い

城巡りは 秋 初冬 春 限定としていたが

高知は JR四国のバースデーチケットを使いたかった

となると 5月ということなんだが

GWを外して 初鰹 を狙いこの時季にした

が 暑い もう 蒸し暑い

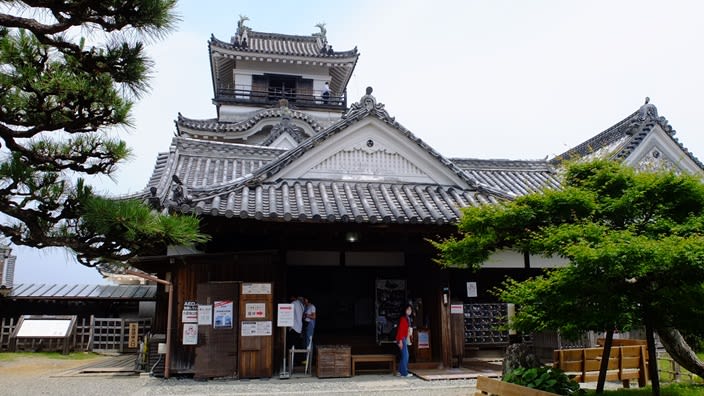

さて 本丸からの 天守閣

御殿がくっついてるのが

ここ 高知城だけだとか

ふむふむ

城主は だいたい 二の丸御殿か 専用御殿

ですね

館

と 付くと 博物館 図書館 公民館

など 施設みたいなかんじがしますが

やかた

ですよね

本丸から 天守望楼

そういえば まだ 天守最上階の 外に出たことが無いな~

楽しみ 楽しみ

今春 犬山城の望楼に行こうと思っていたのですが

メキシコ展と大阪城に変更してしまったのでした

⇧

鍵付きの下駄箱 無料

御殿入り口 天守入口

御殿越しの 天守

どうでしょう

天守台が見えないと…

そんなことより 御殿 拝見 させてもらいましょ

受付済まして

御殿内へ

これまで 御殿は 見学してなかった

というより

現存御殿

ありましたっけ?

春に佐賀城御殿 見学しましたが 復元でした

やはり 現存は 床が しなる感じがします

なんかそんな気がします

し… 天井が 低い感じもします

知らないうちに そーっと 歩いていますね

声も自然と小声になります

ふむふむ

え?

6F?

座敷

恐縮ぎみに 抜けますと

屋内通路が 食違い…

抜けますと

縁側に出ます

御殿入り口の脇

黒鉄門

帰りは この門から 行きましょ

座敷内に 駕籠

小さいし 質素なので 家老用でしょうか

豪華な 透かし彫り

背後の窓からして 城 というのを感じます

ここの間は 控えの間かも知れません

あの 三菱 スリーダイヤモンド の 元ですか

こちらの駕籠 ちょっと大きい

でも お殿様用じゃないかと…

でも お殿様用じゃないかと…

屋根部の左側が開くようですから

右側が 足で 右に進むということですね

右乗り

梅ですね

実に本物っぽい

食違いの通路を戻ります

まっすぐな 廊下はありません

ここの窓から

戸袋 ⇧

こういう 縁側

毎日 雨戸を 開け閉めしてるんですね

黒鉄門

この通路は わざと 複雑にしてるんだと思います

が 細かい装飾も 抜かりはありません

引き戸の 取っ手

すごい カッコいい

すばらしい

柱の 金具隠し

こういうのも 現存ならではの 雰囲気 醸し出してます

と

食違い通路を戻りますと

ボランティアガイドの方に…

「失礼ですが、見てるところがちがいます…」

なんですとー!

まちがった 見方をしていたのか

まいったな~

どこを 見ればよかったんだ~