○「十字を切っても九字は切るな」ということ。

十字を切るというのは、キリスト教徒が神を念じる時、手で胸に十字を描くことをいう。

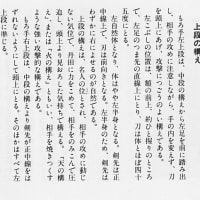

九字を切るというのは、兵(いくさ)に臨んで斗う者は皆「臨兵斗者皆陣列在前」の九字を唱えて、指で空中に、縦に四線、横に五線を書いて、神秘の威力を発揮し、どんな強敵でも恐れるに足らぬという護身の秘呪として用いた。これは元、道家に行われ、後に陰陽(おんよう)道に用い、又密教の僧、修験者、忍術家などが用いたのである。以上、極言せば、十字を切ることは良いことだが九字を切ったら相手を殺すことになるから、九字を切るなということである。

○昔、活殺時代があった。これは九字を切らず相手の急所を突いて気絶(仮死)させ、首をしめて殺した。然し又、これに反し、気絶している者に当身(あてみ)を入れ、活を入れて活きかえらした。われわれ剣道を修行する者は前項の十字を切る精神と、人を生かす活の入れ方を研究することも大事だと思う。昔は活の入れ方は免許皆伝でなければ教えなかったそうである。現在は昔のような、きつい体当たりをして相手を倒したりすることが少なくなったので、その必要は殆んどなくなったが、昔は体当たりや、向い突きげいこをやって、よく気絶した者もあって、活の入れ方が大切であった。

この当身について、昔の天神真楊流柔術では次のように説明している。これは当身の部位、及びその内部に慈している内臓の位置、名称、他の臓器と関連したその機能、等について解明を加え、当身の理論を体得させようとしたものである。ここに選ばれた当身は、地の巻から松風(喉の当て、陽の位)、村雨(咽の当て、陰の位)、烏兎(両眼)の三つ。天の巻からは雷(肝の腑)、月影(肝)、雁下(両乳)、明星(大腸、膀胱の二府)の四つ、計七つについて説明されている。尚詳しくは株式会社同朋舎出版の「日本武道体系」第六巻448頁~450頁に掲載されているので見て戴きたいと思います。ここでは省略させて頂きます。さて、この活を入れることについてお話された吉田誠宏先生に登場して頂きます。

○吉田先生のお話

これは四国での話だが、馬車の車夫が気絶している所へ私が通りかかって見ると、道端の群集はただ何のなすところがなく、ただわいわいと騒いでいる。医者を呼びに行ったらしいのだが遠いので、なかなかやって来ない。私はすぐさま手当てをしなければと見ると馬が暴れて、荷車が腹を轢いたらしい。それも水月近く轢いて気絶していることが判ったので直ちに水月に対する活を入れたら息をふきかえした。その時やっと医者が人力車で来たので、私は医者に水月で気絶しているから水月に活を入れたと説明すると、医者はびっくりして初めて聞いた。詳しいことを是非教えてほしいと言うので私は今夜小松島のこれこれという旅館で泊まることになっているから私はかまわんから夜でも尋ねていらっしゃいと言ってそこを去った。夜になって医者がやって来たので教えてやった。貴方(医者に対して)は、外傷として医学的見地から治療されるだろうが、あのような場合は一刻も(続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます