全公開は避けるが、私は一部

に特殊な着用法を用いて袴を

着用している。

私の袴の着付け方だと、少な

くとも私は着崩れしない。

一部公開する。これは知って

いる人は誰もがやっている事

だからだ。

ただし、私のオリジナル部分

は非公開。

まず、帯は私は稽古では逆神

田に結ぶ。これは私式だ。

神田の逆だから松田とでも名

付けるか。いや蒲池か(笑

稽古用では幅が狭い化繊の二

寸三分帯にしている。

こちらは絹の角帯、博多献上

を一文字巻きしたときの画像。

紋付の演武などの時にはこの

ように正絹角帯で一文字に箱

結びに縞帯を結ぶ。「稽古着」

で「晴れ」の場で演武すると

いうのは失礼にあたると私は

考えている。「ハレ」と「ケ」

については厳格に意識する必

要が日本人ならばあると私個

人は考えている。

前紐を後でバッテンにして結

ぶのも一般と同じ。

その後は、こうやって、袴の

後紐を一旦袴の前紐の最上部

に通して袴板の位置をギチッ

とキメちゃう。

献上模様の帯には上下がある

が、この帯は作り込みによる

刀の据わりを考えて上下はこ

の向きにしている。

これは実は私が習った頃の剣

道の袴のはき方で、私は大昔

からこれにしていた。

撮影の為片手だが、両手でピ

ンピンと引っ張ってテンショ

ン掛けて袴板をバシッと帯の

結びより上方に乗せて背中に

密着させる。たとえ稽古着の

袴だろうと、帯を締めている

のだから、袴板の下は小さな

太鼓状になるように着る。こ

れは絹製帯と絹製袴の場合さ

らに登城着装のようにシャキッ

と太鼓ができる。袴板から真

下にデレンと袴が下がるよう

には稽古時でもしない。

太鼓とはこのような袴の後ろ

の状態。これが武家の袴のつ

けかた。

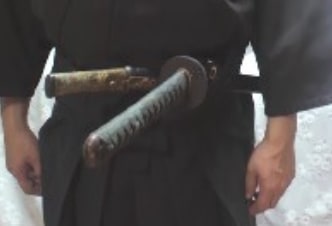

そして、殿中小さ刀は大刀の

代わりなのでまっすぐに閂に

差す。厳密にいうと、やや閂

ぎみの鶺鴒差し。

鶺鴒差しとはこれ。武家の登

城時の礼装での刀(小さ刀=

大刀の代わり)の差し方。落

とし差しと完全閂差しの中間

よりもやや閂ぎみの角度。

セキレイ

セキレイを観察すればすぐに

判るが、尾は45度ではない。

やや閂(地面と水平)ぎみの

斜めの角度である。

「鶺鴒差し」と呼ばれるから

には、45度ではなく、鶺鴒の

尾の角度であることにいわれ

の所以がある。

鶺鴒は地面や岩場に着地して

尾をクイックイッと上げる。

それが鶺鴒の特徴であり、そ

の様子を採った正眼は鶺鴒の

構えなどと云われたりしてい

る。

鶺鴒を実際に観察すれば即断

できるが、これが鶺鴒の特徴

であり、突起場所に飛来して

尾を下げた鶺鴒は他の鳥と同

じ45度角度となるので、あえ

て鶺鴒差しと呼ぶ

ことは惹起されない。45度角

度になるならば、オナガや鷹

でもよいのであり、鶺鴒差し

が鶺鴒と呼ばれるのには、鶺

鴒たる特徴の写しという行為

があるからだ。

それをきちんと知悉していな

いと、誤った方式を思い込み

で誤伝拡散することになるの

で厳重注意が必要だ。

尾を45度に傾けられるイレギ

ュラーな鶺鴒の着地状態を引

用して鶺鴒差しについて説明

するのは明らかな誤謬である。

ここから先が私の(というか

私が通った道場の)オリジナ

ルの方法で袴紐がずれないよ

うに特殊な方法で締めるのだ

が、それは非公開。

あとは一般着付けと同じく、

東京の豊島岡女子高の制服

の通称「コロッケ」のよう

な状態を作る。

できあがり。角帯の真下にコ

ロッケを作った。武家礼法の

正式は十文字。

なお、袴紐の前紐と後紐は、

現在は後紐を前紐の下にくぐ

らせる方式が正式かのように

着付けることが一部で見られ

るが、江戸期の武士の古写真

を観察しても、上部に後紐が

くるのが幕藩時代の正式な結

び方と思われる。

鍋島家の裃

刀を閂ぎみの鶺鴒に差すとこ

うなる。袴紐の一番下段は刀

の下になる。

(コロッケは正規の位置にし

た)

鶺鴒差し。水流しとも呼ぶ。

二本差しの時にはこんな感じ

をお手本に。大刀は「前半(ま

えはん)」に。

そして、これはコロッケを作

らないいわゆる剣道のように

袴紐の端を絡めるやり方。袴

は「後上がり前下がり」には

く。

脇差は切り合いの際には落と

し差しにするが、通常は閂に

差す。

これは幕臣旗本の外国人要人

警固部隊。当時のSPだ。脇差

は閂に差している。垢ぬけた

絽の羽織を着ているので夏で

すね。

後ろ右側は齋藤大之進殿では

なかろうか。

脇差とダブル閂だとこんな感

じ。幕臣系に多い。

ダブル閂差しの前差しバージ

ョン。

袴は後ろ下がりには絶対には

かないのは一般和服の着付け

と同じだ。

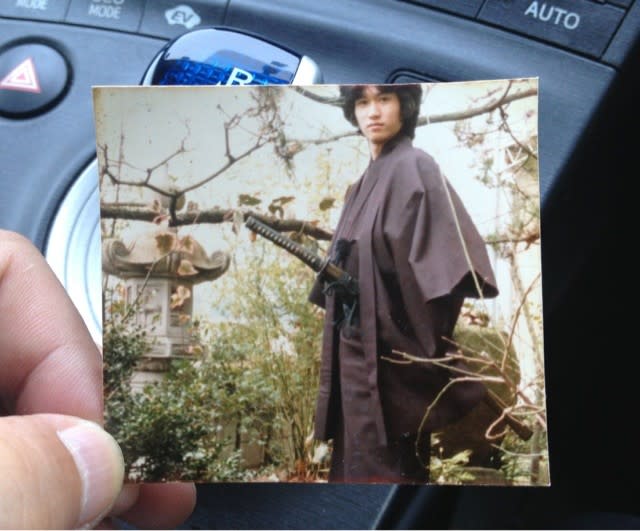

私も右横の先輩もここでの刀

の差し方は鶺鴒差しの前半

(1992年於鎌倉鶴岡八幡宮武道

館)。

ということで、私の着付けで

はこうなります。

土佐居合では落とし差しはダ

メ。父方実家庭にてハタチの

時の私(笑

私は刀術の師匠から刀の差し

方を習ったが、私の師匠の先

祖は福岡藩黒田家の家老だっ

た。師匠は福岡藩伝新陰流の

目録を允可されていた。黒田

藩新陰流は「落とし差し」に

刀を差す。それにはその藩な

りの歴史的な理がある。

その師匠がやって見せて教え

残した「落とし差し」とはこ

の私の20才の時の上掲画像の

角度である。

これは鶺鴒差しとは呼ばない。

武士の系譜の剣技を嗜むなら

ば、知っていて然るべき武家

文化の一つであろうと思われ

る。