前回のブログでいきなり結論を書くスタイルだったので、満たされてしまっていました。

12月2日(土)のモリッシーナイトで「ブログ、来日前から後まで全部読みました!ブログの続きはいつですか」と言われて「え~、まだ書くのかな、わたし」と思ったけど、そうだ、前回「その1」にしてしまっていた。そしたら「その2」とかないとおかしいですよね。

そうそう、最近あまりにもたくさんの方にブログを読んでいただいていて、どうもありがとうございます。「ブログ村」にロックブログランキングがあるんですが、音楽ブログって老舗鉄板ブログが多々あってなかなかTOP10入りなんてできないんです。しかもこんな単独アーティストについて書いているブログなんて亜流も亜流。それが初めて6位になりました。自分のために書いているんですけど、「参考になった!」「励まされた!」「エモい!」なんて言われると嬉しいです。モリッシーは続くし、ブログも続くのでよろしくお願いします。

書きたいことは山ほどあるけど、いまだ夢から覚めない感じで、何から書いたらいいか…と思っていたら、フォトグラファーでもあるツネグラム・サム氏が山のように写真を送ってくれました。御礼を言うたび「まだ氷山の一角です!」とおっしゃる、ほんとに写真の山!お優しいサム氏は「なんかあれば自由に使ってください」とのことなので、その素晴らしい写真をご披露しつつ、全曲解説でライブを振り返りたいと思います。1曲目以外は、ツネ君撮影のお写真(TOPも)です!

前回も書いた通り、セトリはこんな感じ。

We Hate It When Our Friends Become Successful

Suedehead

Alma Matters

Our Frank

Stop Me If You Think You've Heard This One Before

Sure Enough, the Telephone Rings

I Wish You Lonely

How Soon Is Now?

Girlfriend in a Coma

Irish Blood, English Heart

Let Me Kiss You

Half a Person

Speedway

The Loop

Please, Please, Please Let Me Get What I Want

Everyday Is Like Sunday

Jack the Ripper

Sweet and Tender Hooligan

全18曲、1曲目からだーっといきます。結局1曲ずついくんかーい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1. We Hate It When Our Friends Become Successful

「コンニチワ!!ユーアーザワンフォーミ―…トウキョウ!!」

と叫んで歌い出すとマイクスタンドゆらしながらマイクコード振りまわす。もうすでに1曲目から人が後ろから左右から押してきて大変。まわりは全員モリッシーと一緒に「あはははあははは」と叫んでいる。元気に1曲目から「友だちが成功したらイヤな気になるよね!!」と3000人全員、とまではいかなくても1000人はそんなネガティブなことを絶叫している凄い空間です。モリッシーの声が本当に、のびやかで美しくてしょっぱなから「これは大変なライブが始まった!」と思いました。

バックドロップには「WHAT WOULD YOU DO IF YOUT AFRAIDT AFRAID?」の文字。拙著『お騒がせモリッシーの人生講座』216ページでも紹介した、元フェイスブックのCOO、シェリル・サンドバーグが著書『LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲』の中で言っていた有名な言葉です。「もし怖くなんてなかったら、何をする?」という問いかけ。

ここで注目すべきは、「仮定法過去」であること。「実現することが難しい条件」を表しています。ここでは「怖くなんてない」ことが実現が難しい条件です。我々はいつも怖い。試みは、いつもうまくいくとは限らない。失敗、否定、恥辱。あらゆる結果が待ち受ける。それでも怖くなかったら、我々は何をするでしょう?心の中にある「何か恐れる気持ち」を取り除いたら、何をしようと思うか?「そしたら私はモリッシーを観る!あ、今観てた!!」と思って、一瞬でパワーが漲りました。モリッシーは「ララララーララララー」と心から言って「アリガトウ」と言って深々とお辞儀をして終わりました。「ハロウハロウハロウ」と大層ご機嫌なのがわかります。

2. Suedehead

そして仰々しい前奏に続き、「ホワイドゥーユーカムヒア」と歌い始めて「ちょっとちょっと!それはあんただよ!!」と心から思いましたが嬉し過ぎてすでにどうでもいいです。今ここの、目の前にあるものしか信じたくない。理由も理屈もいらない。バックドロップはイギリスのシンガーソングライターで俳優のアンソニー・ニューリーに変わりました。お客さんもみんな「ほわーーあああああーいぃぃ」と歌ってます。そして私は見た。手をズボンですりすり拭いているのを。これはモリッシーが「さて、握手をしよっか」と、手汗を吹いてスタンバる合図なのです。しかも、目の前にいる。「あーーーーーいむそーーーそーりーーー」のところで、ゴム人間ほど手を伸ばしました。幸いモリッシーが右手を拭いていたので、こちらも五十肩じゃない方の右手を伸ばせた。がっちりと握手をしてくれて、その手はさらさらだった。まだ2曲目なのに、私はこの世の中でもとてつもなく嬉しいことベスト1くらいのことをしてしまい、顔がすべて溶けて落っこちるかと覆った。その後モリッシーがうなり声みたいなのあげてコードを振り回しているのを涙目で見ていました。「グッレイグッレイ」と一緒に歌いながら「これは臨死体験か?」と思いました。グッレイグッレイという声は涅槃から響いているのかと思うくらい美しかったです。

曲間でも「モリッシー!!」と言われるとサンキューとお辞儀。とにかくお辞儀。

3. Alma Matters

バックドロップは、作風はパーソナルで告白的、壮絶な人生を送り自ら命を絶った詩人のアン・セクストンに。「so, the choice I have made」と、この歌の歌詞が書いてあるので泣きそうです。「自己責任」という言葉は好きではないけれど、私たちが選んできたchoiceはもう、私たちが選んできた道で、もう進むしかない。モリッシーを好きというのもchoice。この歌を聴くたび、人生にはいろんなことがあるけど、我が選択に一点たりとも後悔ナシ!!と励まされるのです。たまには後悔もクヨクヨもあるけど。でも、一回浄化してくれるのがこのAlma Mattersではないかと。

終わった後Xで、モリッシーの本を2冊一緒に作った編集者のまるおさんがこんなことを言っていて、またこれを歌うモリッシーを思い出して泣きました。

「私の人生はあなたには間違っているかもしれないけど、私はこれでいいと信じている」Alma Mattersの歌詞が好きすぎる。かなりよいように意訳して心の支えにしている。

モリッシーは今回、

It's my life to ruin

My own way

を、

It's my life to DESTROY

My own way

と力強く歌っていました。これが我が人生、己のやり方でぶち壊す。その部分の美しさたるや、まさに破壊の美学。“ruin”は、意味的には、「破滅させる」「崩壊させる」「荒廃させる」「台無しにする」など広い意味での「破壊」を意味しますが、そのものの良いところや望ましいところを損なうこと、つまり意義を壊すことであり、ワンチャン形としては残っている「破壊」です。ピストルズでもおなじみ“destroy”は、修理不能な程度まで壊すこと、つまり完膚なきまでに文字通り「破壊する」「台無しにする」ということ。ぶっこわし加減が物理的に強いように感じます。モリッシーの歌詞変と歌い方にはその破壊力を感じました。「おーーーーいえすっ」の確信の勢いもすごかった。本物の「いえすっ」です。徹底的肯定。

アルマ・マターズに関しては、過去に翻訳しこちらでも書いています。

4. Our Frank

「もちろんもちろん、我々はここに来れてうれしい。いつもいつもいつもここにいれてうれしい。あなたの支えと時間に感謝します」という最モリ等級の御礼の後、Our Frankが始まりました。バック・ドロップは「Frank」にちなんでフランケン・シュタイン。

“Give me a cigarette”と歌うところで観客からタバコが2、3本投げ入れられるのはお約束通り。モリッシーがすかさずタバコを拾い、浅草六区の場外馬券場のおじさんのように耳に挟むまでの流れ、何度もリハーサルしたかのようなスムーズさでした。両耳にタバコ挟みは浅草六区を越えていました!

1991年の32歳のモリッシーが歌うよりずっと良いのはなんなんでしょうね。20歳の私は当時これを聴いて「意味のわかんない歌だな」と思いました。64歳のモリッシーが

Won't somebody stop me

From thinking all the time

About everything

So deeply

So bleakly

そしてsomebody! somebody! somebody! anybody! anybody! anybody! anybody! stop me! stop me!と繰り返し錯乱ぶりにこちらも頭がおかしくなりそうになり、毎回軽くトリップできます。

5. Stop Me If You Think You've Heard This One Before

ここで東京で行ったレコード店話。ベストはディスクユニオンだそう。ユニオンは何店に行ったのかな?と思っていたら、本日某音楽情報通さん(T島さん)インスタによると、一部の目撃情報通りライブ前日の午後にボディガードや通訳を引き連れ、新宿のユニオンレコード、ロックレコードストア、本館インディ・オルタナ(6階まで、あのエレベーターに乗ったの・・・?)などをまわったそうです。しっかりザ・スミスコーナーを確認し、、、ってなんかの監査かw そしてレコードも購入したそうです。T島さんによると、「ユニオンレコードの『The Smiths / Morrissey』コーナーのうしろにジョニー・マーのレコードが移動してあったが、まさかモリッシーの仕業ではないですよね」とのことwww それは多分、事前に知らされた?お店側の忖度ではないかと。

この日最初のスミス曲でお客さんぶちあがり(すでにぶちあがってるけど)。バックドロップはこの曲の時のおなじみ、キッチンでコーヒーを作るスティーブ・マックイーンに変わります。

間奏のギターがスミスより抒情的なアレンジというか、メロウです。自転車で街中を疾走という感じではないけど、来し方をゆっくり巡るような感じ。「Still love you」に力は入る。モリッシーの大振りな手拍子で終わります。

6. Sure Enough, the Telephone Rings

モリッシー曰く「礼儀正しきメッセージ」(てかかなり率直なメッセージ・・・)であるこの曲が、日本でいうところの黒電話のリンリンで始まります。最初の「シュアイナフ!!」という掛け声にゾクゾクします。この曲の歌詞ってどういう意味?と山口くんとあぎおに聞かれたので、ついでに訳をのせておきます。ちょっと被害妄想みもありますが、とにかくこの世は地獄、基本狙われているし悪いことが起こる、はなっから疑ってかかれというモリッシーのいつものメッセージが軽快にぶっぱなされて大好きです。

Sure enough, the telephone rings

案の定、電話が鳴る

Who wants my money now?

俺の金をほしいのはどいつだ?

Otherwise the telephone never would ring

じゃなきゃ鳴りっこない

No, oh, oh, oh

あーやだやだやだ

Sure enough, the telephone rings

案の定、電話が鳴る

Who wants my money now?

俺の金をほしいのはどいつだ?

Ditched and snatched

うっちゃられてかっぱらわれ

And jackrolled out to pasture

全部とられてお払い箱にされる

Oh, oh, oh

あーあ、あーあ

It's only fair

それがフェアってもんだ

You must tell the little kids they live in hell now

お前らは今地獄に住んでるんだと子どもたちに言った方がいい

It's only fair

それが筋ってもんだ

You must tell the little kids they live in hell now

お前らは今地獄に住んでるんだと子どもたちに言った方がいい

Sure enough, the telephone rings

案の定、電話が鳴る

Who wants my money now?

俺の金を欲しいのはどいつだ?

Otherwise the telephone never would ring

じゃなきゃ鳴りっこない

No, oh, oh, oh

あーやだやだやだ

Sure enough, the telephone rings

案の定、電話が鳴る

Who wants my body now?

俺の身体を欲しいのはどいつだ?

Buried, dug up

埋められ、掘り返され

Buried, then dug up again

埋められて、また掘り返される

Oh, no, oh

あーやだやだやだ

It's only fair

それがフェアってもんだ

You must tell the little kids they live in hell now

お前らは今地獄に住んでるんだと子どもたちに言った方がいい

It's only fair

それが筋ってもんだ

You must tell the little kids they live in hell now

お前らは今地獄に住んでるんだと子どもたちに言った方がいい

Please be fair

どうかフェアにいきましょうよ

You must tell the little kids they live in hell now

お前らは今地獄に住んでるんだと子どもたちに言った方がいい

Please be fair

どうか筋を通してくれ

You must tell the little kids they live in hell now

お前らは今地獄に住んでるんだと子どもたちに言った方がいい

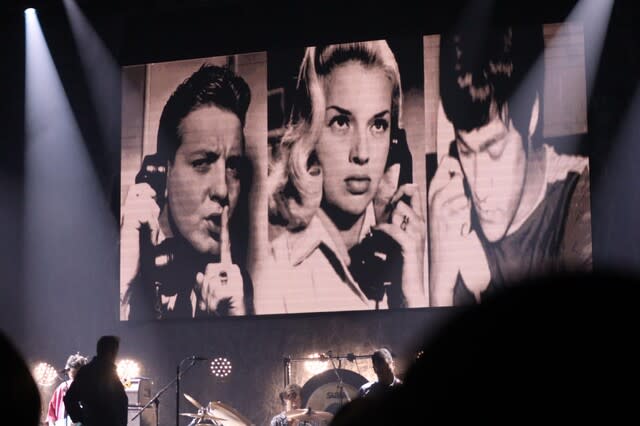

バックドロップは電話をするエディー・コクランとイギリスの女優ダイアナ・ドースとブルース・リー。ライブ翌日にKITTE丸の内、旧東京中央郵便局長室にて、“Sure Enough, The Telephone Rings”バックドロップごっこしたけどだいぶ違いました。

長くなったので、分けようかな。あと2回くらい書きます!