現行品インディーズ怪獣とパチ怪獣系の記事が多いタコブログだが

当時物マルブルソフビにもフェバリットなアイテムはあるのです。

つーわけでブルマァクの当時物と復刻取り混ぜて語ってみたい

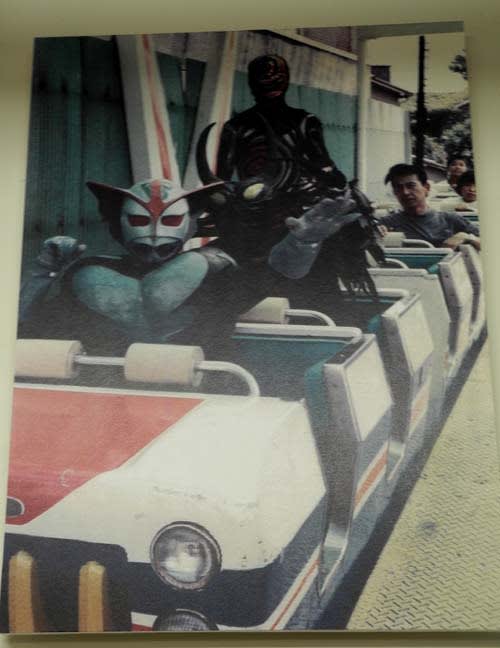

「帰ってきたウルトラマン」のメシエ星雲人とその尖兵ロボネズ、

つい最近ブルマァクさんからファン期待の復刻かなったマグネット怪獣改

毒ガス怪獣モグネズン(MATカー付き)。

あの昭和のパチ怪獣ソフビに激似、と一部のディ~プなマニア・コレクターの間で

かねてから考察の対象となっているモグネズン。実際にどのくらい似ているか

今回はじっくり2体並べて初検証だ!

昭和のソフビ現場で一体何があったのか?

ロボネズのほうは当時物ヴィンテージで随分前に割とやすく手に入れたもの、

メシエ星雲人はブルマァク復刻品。メシエは

ダークグリーンで新マン本編のカラーを再現しています。

当時発売されたのはもっと薄い明るめのグリーンでした。

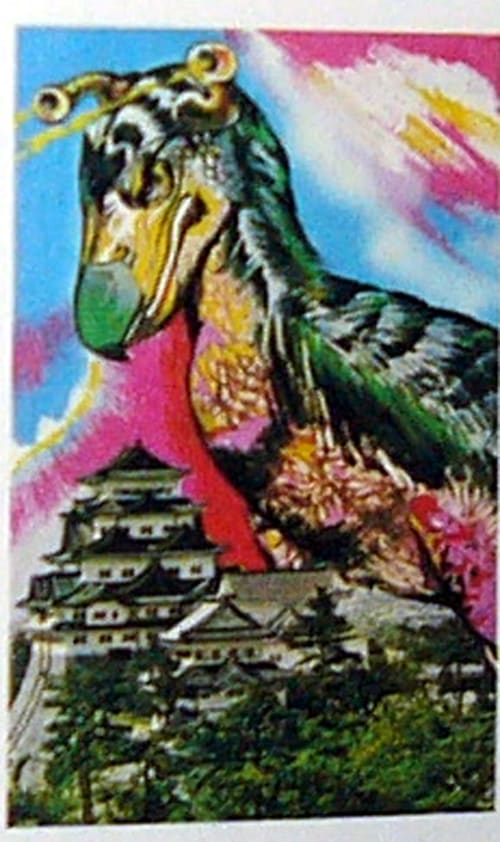

50年代~60年代のアメリカSF映画の宇宙人にいそうな姿のメシエ星雲人。

このウルトラマンワールドに一見似つかわしくない、違和感がまたミリキな一体。

思い起こせばスーパービジュアリスト・成田享氏もウルトラQのM1号をアーリー

デザインではレトロモダンな宇宙人画からインスパイアされた昆虫宇宙人に酷似させて

描いていましたが、メシエ星雲人はそれ以来にウルトラワールドが海外SF的な

ビジュアルのキャラクターを登場させた事例と言えます。

このメシエ星雲人はマニアに言わせると「頼りないのがミリキ」。

本編ではロボネズとの戦いで傷ついた新マンの

足の弱っている箇所を反則技の連続で徹底的に痛めつけていた

凶暴かつ狡猾なメシエ星雲人でしたが

この話のスーツアクター氏はあまり怪獣の演技に慣れておらず

(戦闘ではズレたマスクを顔に手をやって直したりする瞬間が

映像でもハッキリ確認できたりする)

どこかアトラクションショーの怪獣バトルを観ているような愛嬌も放っていました。

巨大化して倉庫街に登場時の腰振りダンスのようなファイティングポーズや

ウルトラマンの一撃を顔に喰らいプルプル震えながらその場に佇むなど、

スーアク氏独特の解釈から生まれたとおぼしき妙な動きが随所に見られる戦闘シーンも

楽しい。

そしてこのメシエ星雲人のブルマァクソフビは本編のキャラをよく捉えて、何か

ヌボーッとした雰囲気をそのままスタンダードサイズにうまく取り込んでいます。

メタルナミュータントのような大きな頭部に日本の神様・恵比寿様のような福耳を

つけるなど、イメージの和洋折衷感も漂うエイリアン。

背中には羽根のような不思議な物体がついています。

大きな頭部を支えるバランサーか、他天体での活動を補助する呼吸などを

促す外部的な器官のようなものなのかもしれません。

ロボネズ。背中の装甲部分にはシルバーとブルメタが吹き付けてあります。

残念ながら自分の個体は過去の持ち主により

遊びたおされているせいかほとんど塗装が飛んでしまっており

味噌色の成形色がむき出しで、あまりロボット怪獣という感じではないんですが、

この時期の新マンソフビの造形が持ついい仕事ぶりがむしろよくわかります。

扁平な足の造形など、適度なデフォルメ感と本編のロボネズのイメージの

中間的なところをうまくまとめたソフビです。

メシエ星雲人はこの復刻版を初めて手にしたのですが、

過去にタコにはこの2体のソフビたちに思い出があります。

新マンがオンエアして何年も経ってからですが

夏の盛りに田舎の親戚の家に行ったとき

木造家屋のおもちゃ屋の軒先のストッカーに

このメシエ星雲人とロボネズのソフビがクタクタになって袋も汚れた状態で

何個かぶる下がっていたのを思い出します。新マンオンエア終了後の発売で、

まだ怪獣ブームの残り香が残っているような時期だったのでしょうが

この2体はあまり子供たちの購買欲を

そそる存在ではなかったのでしょう。

さらに80年代の「特撮大会」でフリーマーケットがあり、この頃タコは

ディーラーとして友人のバキュームフォームキットの売り子をやってたんですが

(18歳未満でした。何歳からマニアなんやろ、わし)

向かいの卓にダンボールに一杯入ったメシエと

ロボネズのソフビが大量に投げ売りされていたのを思い出します。

つか、買っとけばよかったにゃ。友人は買っておりましたが。

たしかその頃でもちょっとプレ値だったような

記憶があります(1000円くらいだったか)。

すでにマニアヴィンテージ物ビジネスが

華やかなりし時代を迎えつつあったのですが、マルブルでもそんなバンダイソフビ

みたいなお値段で袋入り状態のアイテムが買えた時期があったんですネ。

新マン終盤の怪獣までかなり頑張って製品化してくれた

当時のブルマァクですが、この「郷秀樹を暗殺せよ」本編冒頭数分のみの

前座的な活躍にとどまったロボネズまで製品化してくれていたのは

ウレシイですね。当時喜んだマニアックな子供が多かったのかはわかりませんが

マニアには現在、ロボネズもミドルレアな扱いのちょっとムズムズする

一体になっているようです。

今回ブルマァクさんではメシエ星雲人と一緒にロボネズも復刻されています。

ブルマァクのロボネズは無理やりバランスをとれば2本足立ちにもできるので

本編の倉庫街での野戦でNATの集中砲火に猛り狂いながら前進する

ロボネズをイメージして飾ることもできます。

ロボネズは今見ると動物の改造怪獣=サイボーグ的なデザインで、相方の

メシエ星雲人はレトロSF映画の宇宙人風デザインと、主人と手下の怪獣で

ウルトラワールドに今まで見られなかったタイプのキャラクターが登場したという

意味でも(本編では同一画面に登場して新マン相手に

タッグ戦をしたりはしませんでしたが)

興味深い2体といえるでしょう。

ロボネズや腕がブーメランとして飛ばせるレッドキラーなどは

次番組の兵器化された怪獣=超獣のプロトタイプとも

見れる特徴を持った改造怪獣と呼べる存在です。

メシエ星雲人のほかにも、新マン終盤の回でレッドキラーを操っていた宇宙参謀

ズール星人もアメリカのレトロSFな甲殻宇宙人をイメージしたビジュアルデザインで

まとめられています。

こちらはマーミットさんによって補完的にスタンダードソフビ化を果たしています。

メシエ星雲人と共にいわゆる「成田デザイン的なライン」とは異質な

デザインコンセプトでまとめられた円谷宇宙人といえます。

思うに、終盤の「新マン」に宇宙人のエピソードが集中したのは、

ナックル星人のような強豪の宇宙人も地球侵略に

失敗し、外宇宙は治安が混乱しており今まで活動が目立たなかった

侵略星人たちが次第に勢力を増して地球を目指すようになってきたのではないかと。

そしてメシエ星雲人やズール星人のような宇宙人が

SF小説やレトロSF映画の宇宙人に似てるのは、彼らが何百年も昔の過去に

世界各地に偵察に来た時に目撃されて、姿かたちが宇宙人のイメージとして

ヒトビトの間で映画や小説のイラストなどの中に伝承されていたからではないか。

メシエ星雲人は同じブルマァクが当時発売したオリジナル(ではなくアメリカの

TOYにインスパイアされて作った)宇宙人ソフビシリーズの

ウラヌスキングなどにも姿が似ている点も考えてみるとちょっと面白いですね。

メシエ星雲人とロボネズを2体並べてみると

日本の怪獣をイメージ付けた円谷プロという製作会社が

傑作デザイン・造形を生み出した後の過渡期にあたり、

ウルトラワールドに新たなデザイン的潮流を模索しようとしていた

時期のキャラクターとして検証すると、また楽しいのではないでしょうか。

モグネズンは浅草花やしきのブルマァクショップに遊びに行ったときに購入したもの。

遊園地や行楽からの帰りに怪獣ソフビを買ってニギニギしながら帰ってきた思い出を

追体験できる場所が都内にでき、そこから運んできたソフビでありんす。

やはりソフビには買ってもらった時の思い出がバックボーンにあると

愛着が増すものdeath。それは現行品のソフビでも、イベントなどでの購入に

おいて個人個人の思い入れ次第で現代でも対象との間に芽生えることが可能な

感情ではないでしょうか。

このモグネズン、昭和に発売されたときは右手の平に

マグネットを装着しており磁石遊びができました。

当時、マグネット怪獣シリーズは、このモグネズンとゴーストロン、シュガロンなど

が発売されていました。

今回はマグネット部分にカンチャクが付いており、MATカーが装着され、

車を手に持ってヤンチャぶりを発揮する怪獣という昭和的なおもちゃの佇まいを

より強調させた楽しいアレンジが加えられての復刻となりました。

岸田隊員一家に忘れたい祖父の黒歴史を思い起こさせる

旧日本軍に遺棄された猛毒ガスを口から吐く習性を身につけた忌まわしき地底怪獣

。。。なんですが、普通のブルマァクスタンダードサイズよりも肉感的な造形で

表情もソフビとして愛嬌のあるモグネズンになっています。

今回の復刻ではMATカーを持たせたことで店頭のディスプレイ人形的な

華やかさも加わりました。

しかしウルトラ怪獣の当時ものソフビはメジャーな怪獣、マイナー怪獣問わず

一匹一匹が当時は「怪獣」というスターだった、ということがソフビからも

伝わってきますね。

そしてもういっぴき。。。

パチ怪獣のコレクターで、「どうもマグネット怪獣シリーズに似てるように見える

のだが」、と指摘する向きもいるのがこの火吹き怪獣(フーセン怪獣とも呼ばれる)

通称「六本角」。

彼は昭和の無版権パチ怪獣を乱作し売り逃げを繰り返したメーカー、

三浦トーイの作とされるが、今のところ明確な物証は存在しない。

現存する火吹き怪獣のヘッダーには製造メーカー名は明示されていないのが

複数のマニアにより確認されている。

六本角、モグネズンにそんなに似てるかねえ。

誰も今までやったことがないだろうし

せっかくモグネズンと六本角がこうしてタコの手元に揃ったので、

並べてじっくり両者を見比べてみるとしましょう。判定するのはあなただ!

うーん。ま~、確かに造形のポイントが要所要所で似てないことはないっすね。

モグネズンも頭にヤマアラシ的なトゲが出てるので造形的な近似値は

こうして並べて見るといやがおうにも高まるのだった。

まあ六本角怪獣はこのモグネズンだけでなく、

全身ウロコに覆われている点で見てみると、

同じマグネット怪獣のラインナップであるゴーストロンにもけっこう

似ているんですけどね。

マグネット怪獣シリーズと六本角は原型師が同じじゃないか、という

指摘さえもあるけど、じゃ

「六本角」=大協のザゴラ=ブルマァクのマグネット怪獣の原型師ってことか?!

版権怪獣の原型を先に手がけて、パチ怪獣のソフビも手がけたんですかねぇ。

その道のマニア、インサイターさんのブログでのパチ怪獣のページ、六本角の項目に

こんな一節があるんですが「新マンに登場しても違和感のない正統派怪獣」と

確かにいわれるが所以ですね。

サイドビュー。似てるわ、腕の曲がり角度とか。

でも同じ原型師氏の作なのかな?その辺はまだ断言できないところ。

仕上がりに同じヒトならではのクセって出てきますしね。

でもモグネズンはウロコのある怪獣ではないのでザゴラと六本角ほどには

似ているとは言い切れない。

そしてリアブー。

ああ、しっぽのウネリ加減とか、原型師が同じヒトの担当と言わないまでも、

こりはマグネットモグネズン見ながら作ったようにしか。

関係ないヒトに「同じシリーズの怪獣人形death!」と言って見せたら

疑いを持たなさそう。

というとこういう↓流れで六本角は生まれたのか?

。。。ポワポワーン☁(妄想開始)

ブルマァクのマグネット怪獣発売→三浦トーイの社長「怪獣ブーム再燃で

いっちょここはウチも波に乗って、ブルマァク風で遊べるギミック付きの

怪獣ソフビを作ってブツケでパパッと売りさばくんじゃ(至上命令)」→

社員、「イー!」つきあいのある原型師のところに行き

「ブルマァクのマグネット怪獣のモグネズンとゴーストロンを

買ってきたんで、これを資料に、なんか混ぜたようなのを作ってくだへい」→

原型師氏「やってみやしょう」ザゴラを作った例の腕の立つ原型師氏、

マグネットモグネズンとゴーストロンを資料として横に並べて見つつ

脳内で二体の造形的特徴を混ぜ混ぜ,赤提灯に行く時間を気にしながら

粘土して六本角をデッチUP

ポワポワーン(☁妄想雲が消える)。。。という流れか。

いや、あるいは同一の原型師氏だったなら。

過去に自分がブルの仕事で作った製品を横に置いてデッチUP、という

ことも。大協、三浦トーイを渡り歩いた名もしれぬ流浪の傑作パチ怪獣ソフビ原型師が

ヤクザなパチ怪獣ソフビ稼業と正規版権怪獣ソフビ稼業を行きつ戻りつしながら

双方のソフビを手がけたという、ワイルドな昭和パチ怪獣マーケットの実態を

垣間見るような推測もなりたつところだ。

パチ怪獣、版権怪獣を分かつのは実は造形ではない。

生まれついたバックボーン、

テレビ作品という陽のあたるセカイの身元を、守られた版権の下で作られたか、

バックボーンも何もないところではおもちゃ屋の裸電球の下で

そそくさと売りさばかれるはかない隠花植物のような存在の無版権パチ怪獣であるか、

という事実が両者を分かつのみだ。

その証拠にこうして二体を並べてみれば、怪獣たちのバックボーンを

知らないヒトはもちろん、知っているヒトでさえも、

出自が明確な版権怪獣のモグネズンがパチ怪獣のように見えてきたり

イリーガルな存在で売りさばかれたはずの六本角がテレビに登場した立派な版権怪獣

に見えてきたりする。どちらも怪獣を象った造形物としては

優劣がつけられない出来だからだ。

いわば生まれたときから違う境遇で育った異父兄弟のような存在の

パチ怪獣と版権怪獣の出生に関わったのが同じ親=原型師なのかどうかは

今となっては誰にもわからない。しかし、2匹の怪獣人形は出自は違えど、

同じ昭和の混沌から生まれた怪獣ソフビとして

現在では好事家に愛好され、共に時代を超えた名造形として光を放つ存在となっている

のである。

題して。。。帰ってきたウルトラマン「版権怪獣とパチ怪獣の間に」。

(2月5日付記。。。この件にこだわりのある知人がさっそく連絡をくれて

資料を貸してくれるそうなので、

この「版権怪獣とパチ怪獣ははたして他人の空似か論」は

彼の提供してくれるであろう証言と豊富な物証とを見比べて

より詰められそうです。

真偽はともかく、パチ怪獣ファンとしてタコもこの件は興味深いところなので

近いうちに検証の機会を新たに持ちたいと思います。)

【家なき子 カネゴン】

http://www.youtube.com/watch?v=R2IUwlWbUGw

【家なき子 悪魔の館】

これは当時怖かった。 家政婦を演じた深浦加奈子は名脇役女優だったのだが

もう亡くなってる。。。

この番組に出たあと、MATの加藤隊長(1の病院の先生役)ムラマツキャップ(2の

大財閥の庭師役)も亡くなってるんだったな。「ゴジラVSビオランテ」のヒロインも

演じた田中好子(すずの母)もだ。

思えば昭和名特撮俳優のおわかれ会みたいな番組だった。

http://www.youtube.com/watch?v=XxGAWj0l5lM