▲ 『アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』 片岡啓治訳 1972 サイマル出版会 定価1800円+税

『ニュルンベルグ裁判記録』 を読みながら ルドルフ・ヘスの「告白遺録」のことを考える 1-1

『ニュルンベルグ裁判記録』 1947 時事通信社 については、先日、アウシュヴィッツ収容所の件で取りあげたながれで、本の紹介と目次をまず掲げていたのだが、『ニュルンベルグ裁判記録』の刊行が戦争直後の占領下であったためか、マスメディアも、戦勝国の意向に配慮したのか、この時期には、研究や見直しが広範に見られたとは言い難いのではなかったろうか。単独著では、占領下では国会図書館の蔵書データベースにアクセスしても、まずヒットしない。

独立後しばらくしてからは、ドイツ史の研究者や、法学者が、「人道に対する罪」という概念について、国際法上、あるいは、哲学的・倫理学的にその意味と根拠を問い質すことは行われてきたことなのだが。

また「比較占領史」的観点から、戦後の政治裁判、占領地の独立過程での憲法成立の動き・法律内容の国際比較史は、成果をあげてきた。

しかしドイツのナチス・ヒトラー政治の暴力の細部、特に「収容所」の解読を巡っては、タブーとも思われる事項がまだまだ多いと感じる。

まして、裁判の判決の根拠となった、裁判での提出史料は、詳細な史料の吟味を果たした上で、本当に確実に判断されていたのだろうか。ということが、言明できないようなタブーすら深く蔓延しているように感じる。

日本ではナチス時代の収容所の展覧会などは、各地で行われていて、ドイツの悪魔化は、疑ってはいけないものしてと定着してしまっている。戦勝国の戦争犯罪はどうなっているのだろうか。?

もちろん東ヨーロッパにあった収容所の悲惨さはもちろん確かなものであったのだが、しかし子細に見ていくと、戦時中にすでに連合国側が発していた偽のプロパガンダの類も混じっていないわけではない。

・

・

・

▲『アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』 1972年 片岡啓治訳 サイマル出版会

▲ 『アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』 目次1

▲『アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』 目次2

今私は、『ニュルンベルグ裁判記録』とともに、アウシュヴィッツ収容所所長ルドルフ・ヘスが書き残したとされる、

『アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』 1972年 片岡啓治訳 サイマル出版会 を傍らに置きながら読んでいる。

収容所でのあまりに惨い描写が延々と続くので、この本は、一気に読み通すことができないのだ。・・・・が

・

・

この本 『アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスの告白遺録』の訳者の片岡啓治が、本文に先立って「訳者まえがき」を記している。

「ヘスの恐ろしさ、そしてナチスの全行為の恐ろしさは、まさに、それが平凡な人間の行為だった、という点にこそある。」 (2頁)

また、片岡啓治はこの前書きで、西ドイツの詩人エンツエンスベルガーの言葉を引用している。

「アウシュヴィッツという名の現実を、それが共通の現在でも未来でもなく、ただの過去、それも一国民だけの過去であるかのようにいいぬけて、厄払いしたがる連中がいるのだ。・・・・・だが・・・・・明日の集団殺人を計画し、手中にあるかぎりのすべての科学的・工業的な手段を駆使してこれを入念に準備している者が、どうして、きのうの集団殺人を断罪しようとしたり、あるいは、さらに、『克服』しようとしたりするのだろうか?」 (『政治と犯罪』)

・

・

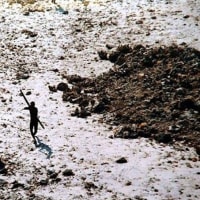

かつての戦勝国、第2次世界大戦での列強国はその殆どが、ほんの少し過去に遡れば、暴力的な手段を用い、あるいは陰謀をしかけ、広大な植民地を獲得しまた属国を従え、帝国・帝国主義国家として世界に君臨し、有無を言わせない世界帝国・寡頭勢力談合国家群を形成してはいなかったのか?

先の第2次世界大戦以後もまた、この世界帝国・寡頭勢力談合国家群は、世界に現に存在した国民国家をどれだけ破壊してきたことだろうか。

「アウシュヴィッツ という名の現実を、それが共通の現在でも未来でもなく、ただの過去、それも一国民だけの過去であるかのようにいいぬけて、厄払いしたがる連中がいるの だ。・・・・・だが・・・・・明日の集団殺人を計画し、手中にあるかぎりのすべての科学的・工業的な手段を駆使してこれを入念に準備している者が、どうし て、きのうの集団殺人を断罪しようとしたり、あるいは、さらに、『克服』しようとしたりするのだろうか?」 (『政治と犯罪』)

ニュルンベルグ裁判、ヒトラー・ナチス時代の犯罪を再び細心の留意を注ぎ、みていくと、戦勝国の戦後体制・国連体制に潜む、世界帝国・寡頭勢力談合国家群の野望が一挙に発覚しかねない・・・・・・・・・・

・

・

・

ヘスの「告白遺録」は、記憶に基づいて書かれているのだが、「告白」が、逮捕後の、脅迫・拷問の末に改稿指導されて遺されたという疑いが、残る。

あらかじめ、連合国の戦後国際政治の展開のため、「あることが要請され、遺された」?という疑いがないとはいえない。

訳者の片岡啓治は、このヘスの「告白遺録」がどのような経緯で遺され、整序され、刊行されたのか、残念ながら解説していないので、ヘスへの尋問内容や、出版経緯を調べていく必要を感じる。

裁判でのヘスの罪状告発、証拠資料との検討から、「告白遺録」の真偽を考えることが、要請されるだろう。

英軍に逮捕されて、以後、ヘスはこの「告白遺録」を1947年2月の日付で遺しているのだが、第2部はユダヤ人と私たちとと題され、この部分の末には、1946年11月 クラカウにて ルドルフ・ヘスと記述されている。

その後処刑されるまでの間、またこの「告白遺録」が1963年に出版されるまでの間、何が起きていたのだろうか。

この 「告白遺録」については、木村愛二が、『アウシュヴィッツの争点』1995年 リベルタ出版 でかなり詳しく論じている。

次回は木村愛二調査による、ヘスの「告白遺録」の信憑性について

なお、木村愛二は、元アウシュヴィッツ収容所 所長ルドルフ・ヘスと一般に記述されている名前の発音を、ルドルフ・ホェスとしている。ヒトラー、ゲーリンクに次いでNO3だった人物ルドルフ・ヘスと混同する恐れがあるためである。

つづく