▲『世界』2017年 6月号 岩波書店

本日の到着便 『世界』2017年6月号 『図解中東戦争』1991年原書房 『ユリイカ』1997年6月号ほか その1-1

本日の到着便 『世界』2017年6月号 『図解中東戦争』 1991年 原書房 『ユリイカ』1997年6月号など

▲『世界』2017年 6月号 岩波書店 定価850円+税

▲『世界』2017年 6月号 目次 1

▲ 『世界』2017年 6月号 目次 2

特集は、共謀罪と「監視国家」日本

このほかにも望月衣塑子 「日本のアカデミズムと軍事研究」

ラテンアメリカ研究者伊高浩昭の「トランプ米政権の出方探る社会主義キューバ」

四方田犬彦 「アフリカ映画の現在」

また、デモクラシー・ナウのエイミー・グッドマンほかによるインタビュー 中野真紀子訳 「トランプは北朝鮮の威嚇や軍事拡大をやめ、鎮静化を図れ」 ブルース・カミングス、クリスチャン・ホン

など、力作がならぶ。

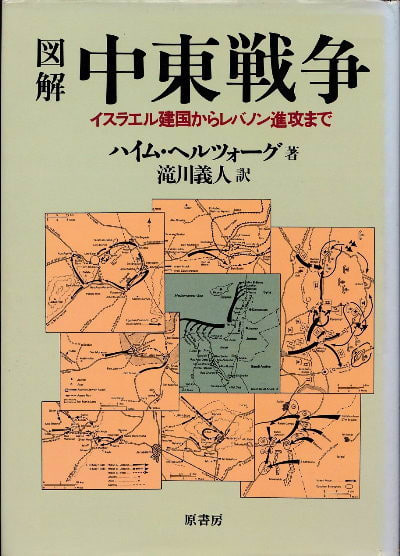

▼ 『図解中東戦争』 1991年 原書房 定価3800円

▲ 『図解中東戦争』 1991年 原書房 定価3800円

▲ 『図解中東戦争』の著者ハイム・ヘルツォークのプロフィール 、原著発行年 (本のカバーによる)

アイルランド生まれ

1935年パレスチナに移住

1939年英陸軍入隊、ノルマンディ作戦参加、

1947年除隊

1948年ユダヤ機関情報部長、イスラエル独立戦争時第7旅団作戦主任

1948年 国防軍情報部長

1950年 ワシントン駐在武官

1954年 エルサレム旅団旅団旅団長

1957年 南部軍司令官

1959年 国防軍情報部長

1967年 西岸地区軍政長官

1975年 国連大使

1983年 第6代イスラエル大統領就任

(※ブログ主注 イスラエル大統領は、首相とは違って名誉職的な様相がある)

以上の経歴から、

この本は中東戦争の世界史叙述というよりは、「イスラエル側からみた中東戦争」を見たものであることは間違いないが、さすがに、戦争作戦に関わった歴戦の戦士・情報戦のエキスパートであるから、抜かりがない。

パレスチナ側からみた中東戦争理解、日本人研究者の記述をぜひとも参照する必要があると思われるが、この本は「図解 中東戦争」と銘うってあるだけに、地図・図表も多数収録してある。

原著は1982年である。

その後のパレスチナ・ガザ地区での紛争、またクリントン大統領の斡旋、オスロ合意まで記述されていないのはやむを得ない。

空白は中東研究の雑誌等で、さらに補う必要がある。また、アラブ、パレスチナ、イスラム側から見た理解もこの中東戦争は当事者であるからして、欠かせない。ところがテロか、自由かの名のもと、湾岸戦争以来、中東国家群は深刻な分裂の様相を呈している。

1975年代には、国連でも、「過激なシオニズム運動」は、人種差別主義であると、国連決議もあったのだが、1991年の湾岸戦争以降はその決議も解除に向かった。

さまざまなパワー・ポリテックスの合力のような様相を呈する中東問題は、新聞記事をその都度読んだだけでは、理解できないし、また、パレスチナ独立国家への端緒も緒についているわけでもない。

一知半解な私の中東理解は、これまでの欧米のプロパガンダ広報にまんまと引っかかり、ほぼ洗脳と同一線上にあったのでは?と思うことしきりである。猛省しないと(自戒)。

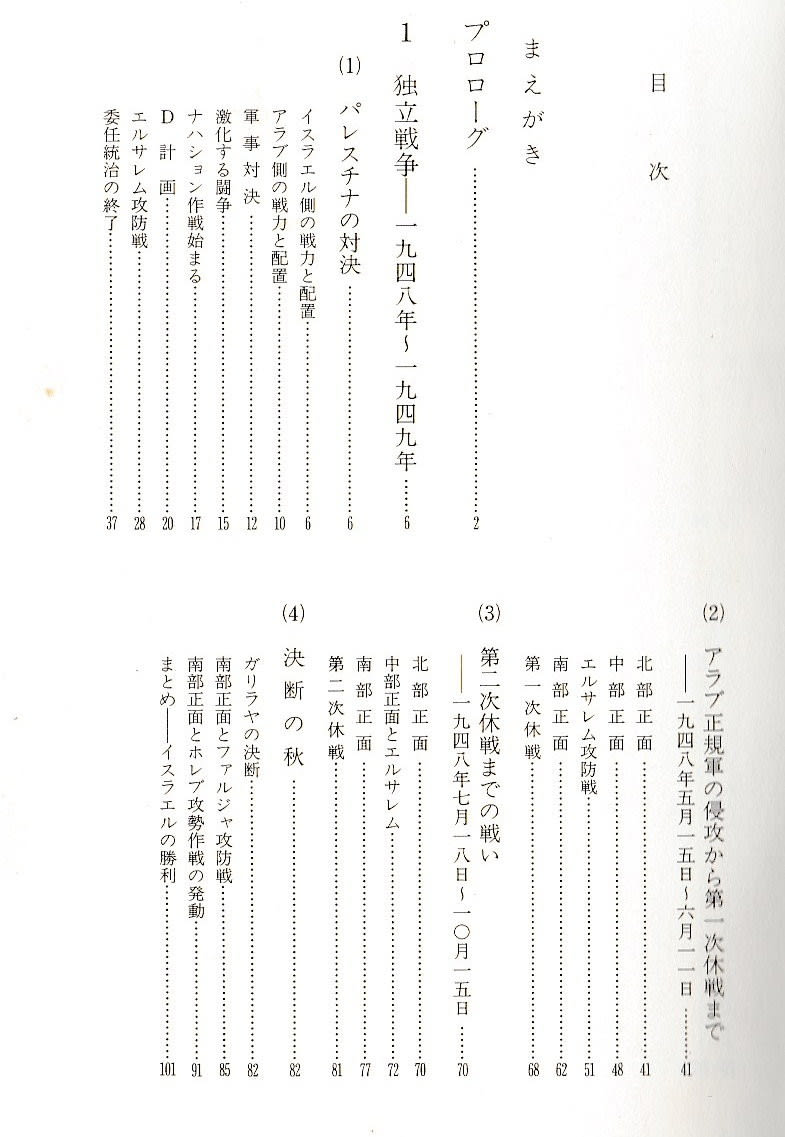

▲『図解中東戦争』 目次1

▲ 『図解中東戦争』 目次2

・

・

以下の本は、パレスチナとイスラエルに関するもので手頃に入手できるものなど、また、雑誌のバックナンバーを読み返したりしていたのだが、我が家にもパレスチナ・イスラム関係の本が少しずつだが揃いはじめている。このブログ項目のイスラム圏に加えようと思っているところだ。

イスラエル大使館編 『イスラエルという国』 イスラエル日本大使館 1969年

ベングリオン 中谷和男・入沢邦雄 訳 『ユダヤ人はなぜ国を創ったか』 1972 サイマル出版会

『現代思想』 1980年2月 「特集 イスラムの世界」 青土社 定価780円

▲ デービット・ギルモア 北村文夫 訳 『パレスチナ人の歴史 ー奪われし民の告発』 1985年 新評論 3500円+税

「パレスチナに対するシオニストの主張を初めて耳にしたとき、パレスチナ人にはとても信じられないことだった。パレスチナ人は住民の90%を占め、彼らの祖先はこの土地に1000年以上も住みついてきた。しかも、彼らが帰属する文明・・・・・もっとも偉大な諸文明の最後のもの・・・・は、ざっと1300年間もパレスチナの土地にしっかりと根をおろしてきたのである。この土地がパレスチナ人の手を離れ、歴史的言い分という点では比較にならないほどのお粗末な外来者に与えられる、などというのは、想像外のことだったに違いない。

シオニストの計画に釈然としないものを感じたH・G・ウェルズは、

「2000年間も存在していなかったユダヤ人国家を『再建』するのが正しいというなら、なぜもう1000年間も時代をさかのぼらせてカナン人の国家を再建しないのか。ユダヤ人と異なり、カナン人はいまでもそこに存在している」と書いた。 (デービット・ギルモア 北村文夫 訳 『パレスチナ人の歴史 ー奪われし民の告発』 70頁)

広河隆一 『パレスチナ』 1987年 岩波新書

▲ウォルター・ラカー 高坂誠 訳 『ユダヤ人問題とシオニズムの歴史』 1987年 第三書館 定価6000円

メイヤ・レヴィン 岳 真也 訳 『イスラエル建国物語』 1989年6月 ミルトス定価1600円

立山良司 『イスラエルとパレスチナ 和平への接点をさぐる』 1989年 中公新書 941

『現代思想』 1989年 12月 「12月臨時増刊 総特集イスラーム」 青土社 当時定価1200円

板垣雄三 編 『中東パースペクティブ 中東の変化を予測するための12章』 1990年 第三書館 1500円+税

S・Cペレティエ 前田耕一 訳 『クルド民族』 1991年 亜紀書房 定価2330円+税

片倉もとこ 『イスラームの日常世界』 1991年 岩波新書 新赤版 154 当時定価534円+税

高橋和夫 『アラブとイスラエル パレスチナ問題の構図』 1992年 講談社新書

屋形・佐藤 『西アジア 上』 地域からの世界史第7巻 1993年6月 朝日新聞社 1650円

永田雄三・加藤博 『西アジア 下』 地域からの世界史 第8巻 1993年8月 朝日新聞社 1650円

M・Sゴードン 奥西峻介 訳 『イスラム教』 (シリーズ 世界の宗教) 1994年 青土社 2200円+税

広河隆一 『中東 共存への道』 1994年 岩波新書 新赤版356

滝川義人 『ユダヤを知る事典』 1994年 東京堂出版 定価2500円

藤村 信 『中東現代史』 1997年 岩波新書 新赤版515

ロジェ・ガロディ 木村愛二 訳 『偽イスラエル政治神話』 1998年 れんが書房新社 定価3800円+税

宮田 律 『イスラムでニュースを読む』 2000年 自由国民社 定価1800円+税

大塚和夫 『イスラーム的 世界化時代の中で』 2000年 日本放送出版協会 1160円+税

牟田口義郎 『物語 中東の歴史 オリエント5000年の光芒』 2001年中公新書 1594 840円+税

板垣雄三 編 『対テロ戦争とイスラム世界』 2002年 岩波新書 新赤版766 780円+税

『現代思想』 特集 「思想としてのパレスチナ」 2002年 6月臨時増刊 青土社 定価1143円+税

『現代思想』 「総特集 イラク戦争 中東研究者が慣らす警鐘」 2003年4月臨時増刊 青土社

木村愛二 『9.11/イラク戦争コード』 2006年 社会評論社 定価2200円+税

高橋正男 『物語 イスラエルの歴史』 2008年 中公新書 1931 定価980円+税

臼杵 陽 『イスラエル』 2009年 岩波新書 新赤版 1182 定価780円+税

『現代思想』 2011年4月 「臨時増刊 総特集 アラブ革命」 青土社 1333円+税

『現代思想』 2015年4月 「臨時増刊 総特集 シャルリ・エブド襲撃」 1300円+税

小杉泰・林佳世子・東長靖 編 『イスラーム世界研究マニュアル』 2008年 名古屋大学出版会 3800円+税

日本イスラム協会監修 『新イスラム事典』 2002年 平凡社

大塚和夫・小杉泰ほか編 『岩波 イスラーム辞典』 2002年

・

・

中東の状況と旧宗主国の大義のない先制攻撃の長い現代史を調べていると、突然鬱屈する心情に襲われる。いったい先制攻撃という国際法違反の無法国家はどちらかということだ。欧米側が無法化しているのだが。9.11の巨大な偽旗作戦の洗脳が解けず、未だに、イスラムテロで21世紀が始まったという虚報にしがみついているため、今世界で起きていることの真相の糸口すら知らないでいるのか、あるいは真相を薄々理解はしているが、宗主国家群の監視と怒りを案じて、知らないふりをしているのか、プロパガンダ機関化しているメディアからは何も出てこないのだが。

・

・

気晴らしだ!、その昔、20年近く前に買っていた 『岩波講座 地球惑星科学』の本をめくり出す。数十億年前からの地球創成の旅をしてみよう。

▲『岩波講座 地球惑星科学』 これは第1巻 『地球惑星科学入門』 初版1996年 岩波書店

全14巻で、価格は3800円+税?×14巻? 第1次予約は、値段が高い上にシリーズ全体で14巻もあり負担度が重く、予約するのをためらった。本屋で覗くとやはりめっぽう面白いではないか。それほど時日を隔てないで岩波書店の第2次予約の募集の案内で、ようやく決心を固め、購入を決めた。岩波講座を次々と企画のあるたびに予約できる人はいいが、家族の協力・承認もなしに総額5万、10万の本を工面するのはいつもながら大変なのだった。このブログでも何度も書いているが、「年度始めの1月1日恒例の岩波書店今年の新企画・講座案内予告」が恐ろしくも・貧乏地獄が待っているのだ。

たまたま、この『岩波講座 地球惑星科学』が刊行している頃、詩の雑誌『ユリイカ』1997年6月号で、「特集 古書の博物誌」というのがあり、当時映画批評から文芸評論家へ進化?を遂げた絶好調の川本三郎が、、古書アンケートに答えていた。

質問 3

「現在所蔵でない本のなかで、特別に気掛かりな一冊と、その理由をお聞かせください」

川本三郎が答えたのは以下の通り。

「永井荷風 『墨東綺譚』。荷風ファンなら誰もが夢見る稀覯本。書影すらみたことがない。それが数年前、『日本古書通信』の目録に載った。たしか200万円。家人に三拝九拝したが冷たく断られた。無念。」 (『ユリイカ』 1997年6月号、145頁)

さすが、川本三郎クラスになると一冊の本の購入に200万円で悩むのだった。

雑誌ユリイカの特集の3年前頃というから1994年頃の話のようだ。あのころ、名画も、絶版書・稀覯本も天文学的にな値をつけていたし、ちゃんと買い主が現れていた。

この値段が、もし100万以内程度だったら、川本三郎は、永井荷風の私家版『墨東綺譚』を家人に相談もせず手持ちの財布から買っていたのだろうか。

川本三郎が、200万の稀覯本の購入で、家人に冷たくされ悩んでいた頃、でも、日本は確かに経済的には絶頂期の頃だった。

ところで、バブルの絶頂期だった頃の極私的な話。

そのころ、1994年頃、私は私で、アップル・MACの入門機・カラー・クラシックの購入わずか10数万円程度だったのだが、買うべきか・買わざるべきか と 悩んでいたのだね。

マイクロソフトのウィンドウズは3.1というバージョンで、MACより視認性の分野で遅れていたし、ノートパソコンには、ハードディスクついていなくて、購入すると、たったの40メガバイトで定価10万円もしたのだ。夏のボーナスの私の取り分は、友人から半額で譲り受けた中古のハード・ディスクで消えた夏の思い出もある。

それでも、給料は少しでも毎年上がっていたからMACのカラー・クラシックの隙間のある筐体から発する漢字トーク7搭載のパソコンの起動音 「ボォーォーン」という音を聴いていた。私にとっては、日本が元気だった頃の、勤めから帰った深夜の自由時間に流れていた、ある懐かしい音の記憶なのだ。

▲『ユリイカ』 1997年 6月号 「特集 古書の博物誌」 古書好きにはたまらない特集だった。

▲『ユリイカ』 1997年 6月号 「特集 古書の博物誌」 目次

さて『岩波講座 地球惑星科学』は

全14巻なのだが、3・11の震災の影響で、あと1巻が我が家で行方不明なのだ。揃ってから、読もうと思っていたのが、関心の高いテーマが目白押しで、なかなか、自然科学の本を読む出番が回ってこない。

それで、私の中の自然科学関心モードのスイッチを入れようと、景気つけにと、その昔、youtubeを視聴して興味がそそられていた、「プレート・テクトニクス理論は間違いではないか説」を唱えている石田 昭さんのホームページをのぞいてみたのである。

これが、破天荒な理論でかつ素晴らしく、東大閥の、「プレート・テクトニクス理論」をことごとく論破しまくっているようなのである。

陰謀論があるのではない、陰謀そのものを企む輩がそこら中にいると確信し、またその揺るがぬ科学的証拠も出始めていると考えている私は、石田昭 さんの途方もない理論・仮説はもしかすると、単なる幻想ではないのではないか、「トンデモ理論」ではなく、むしろ将来有望な地球科学理論の基礎になるのではと夢想し始めている。

湯川秀樹さんのお父さん(小川琢治)は、地理学者で、人文地理学の本を多く出版しているが自然地理学(現在の地球惑星科学)、火山活動にも深い関心を寄せていて、マグマや、地震現象にも一見解をもっていたらしい。

にもかかわらず、日本の地球科学は、戦後「プレート・テクトニクス理論」の虜になってしまって、(学閥もあると思うが)そこから(たこつぼ)抜け出すことができなくなっているといっている。

石田昭の説だと「巨大地震は「解離水」の爆縮で起き、活断層はその結果であり、原因ではない」という見解を示している。

すでに、多くの事例もあり、知られているのだが、アメリカのデンバーで、汚染物質を含む汚染水を地下深くに圧入する実験を行ったところ、付近には地震がほとんど観測されなかった地域であったにも関わらず、その後地震が増加し、その圧入実験を中止したところ、地震が止んだのだ。

日本では2004年10月23日に新潟の中越地震

2007年7月16日に中越沖地震

が起きたのだが、その二つの地震の震央を結ぶちょうど中間地点あたりに帝国石油の「液化炭酸ガス注入実験」現場、(長岡氏深沢)がある。

脱地球温暖化事業として、持続可能な地球のために、地下に液化したCO2を封入する実験なのだが、火山帯のある日本は地殻が薄く、液化ガスの圧入実験をすると、「解離水の爆縮」 ・地震が起こるのではと、警告している。

2011年3・11の東日本大震災の震源の一つ、福島県磐城沖にも、CO2封入実験場所がある。(福島県東方海域)

火力発電所のある工業地帯にはCO2の排出量も多く、全国の排出量の多い地域での現地処分方針のため封入する計画が進行中なのである。

「持続可能な地球のために」と称して、環境に優しいといいながら、地下深くに圧力をかけ、液化CO2を地殻の薄いところに圧入して、日本列島の岩盤をいたるところで破壊していることはないであろうか?

石田昭の「巨大地震は「解離水」の爆縮で起こる」 説に関心を持つ研究者の増加が必要かも知れない。

また、石田昭の理論を延長すると、最近英国沖の海底に沈む巨大ピラミッド状の地形が確認されているのだが、そして、ギリシアの哲学者プラトンもその著作に伝承を書き留めているのだが、地中海に浮かぶ国家が突如として海底に沈んだという伝承をもしも事実の可能性ありとして科学するには「プレート・テクトニクス」よりも、石田説の方が、陸地沈降の謎を解く、親和性の高い理論になるかも知れないのだ。

なお、石田理論「プレート・テクトニクス理論は間違いではないか説」を唱えている石田 昭さんのホームページはここ ▼

http://www.ailab7.com/

かつて、全地球凍結などの現象もあったという地球創成の特別番組 『地球大進化』の番組がNHKで放映したことがあった。

そのころは、『地球大進化』は、面白く、視聴していたのだが、石田理論からすると真っ赤な嘘だということになる。

え!

驚天動地の石田理論は、果たして偽科学で、妄想理論なのか、はたまた、「学閥のたこつぼ理論」こそがが「プレート・テクトニクス理論」なのか?興趣が尽きない。

つづく